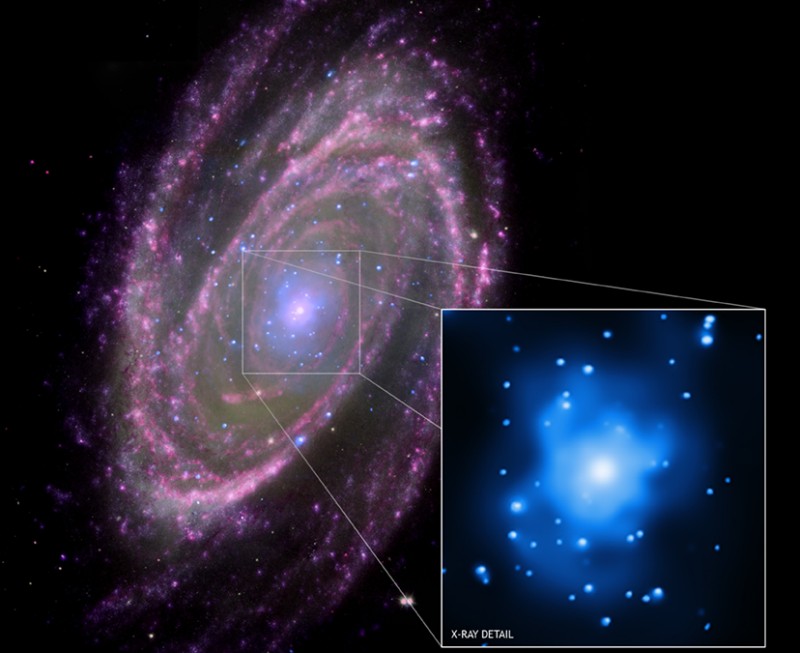

Credit: Röntgen: NASA/CXC/SAO; Optisch: NASA/STScI

Beschreibung: Eindringliche Muster in dem planetarischen Nebel NGC 6543 legen bereitwillig seinen populären Namen nahe – der Katzenaugen-Nebel. Seit 1995 lösen beeindruckende optische Falschfarben-Bilder des Hubble-Weltraumteleskops die Wirbel dieses leuchtenden Nebels, der bekanntlich die gasförmige Hülle eines sterbenden sonnenähnlichen Sterns in einer Entfernung von etwa 3000 Lichtjahren von der Erde ist, immer besser auf. Dieses Kompositbild verbindet die neuesten optischen Hubble-Bilder des Katzenauges mit neuen Röntgendaten des Weltraumteleskops Chandra und enthüllt überraschend intensive heftige Röntgen-Emissionen, die auf Vorkommen extrem heißen Gases schließen lassen. Die Röntenstrahlung ist in blau-violetten Farbtönen dargestellt, die über das Zentrum des Nebels gelegt sind. Der Zentralstern des Nebels selbst ist deutlich in dem mehrere Millionen Grad heißen, Röntgenstrahlen emittierenden Gas eingebettet. Andere Taschen von heißem Röntgen-Gas scheinen von kühlerem Gas umgeben zu sein, das stark in optischen Wellenlängen strahlt, ein klares Zeichen, dass sich ausdehnendes heißes Gas die sichtbaren Filamente und Strukturen des Katzenauges formt. Der Blick in das Katzenauge zeigt Astronomen das Schicksal unserer Sonne, der es vorherbestimmt ist im Lauf ihrer Entwicklung in ihre eigene Phase eines planetarischen Nebels einzutreten … in atwa 5 Milliarden Jahren.