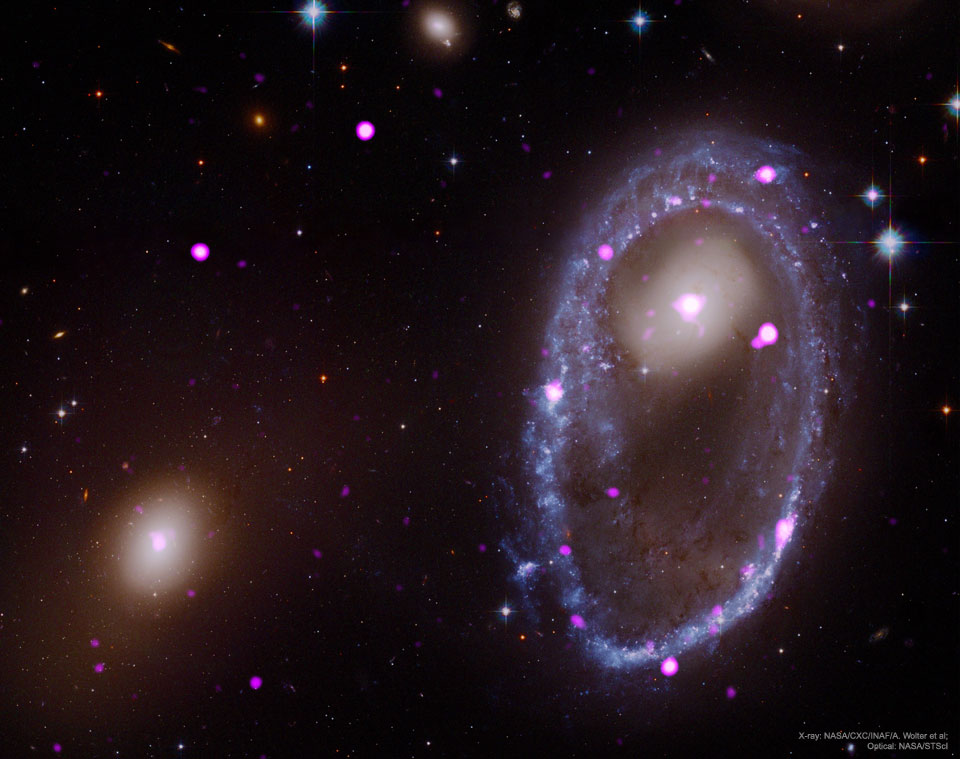

Bildcredit: Röntgen: Chandra (NASA, CXC, INAF, A. Wolter et al.); Optisch: Hubble (NASA, STScI)

Beschreibung: Wie kann eine Galaxie die Form eines Ringes annehmen? Der Rand der rechts abgebildeten blauen Galaxie ist eine unermessliche, ringähnliche Struktur mit einem Durchmesser von 150.000 Lichtjahren, die aus neu gebildeten, extrem hellen massereichen Sternen besteht. Diese Galaxie, AM 0644-741, ist als Ringgalaxie bekannt und entstand durch eine gewaltige Galaxienkollision.

Wenn Galaxien kollidieren, durchdringen sie einander – ihre Einzelsterne kommen selten miteinander in Kontakt. Die ringähnliche Form ist das Ergebnis der gravitativen Störung, die durch eine kleine eindringende Galaxie verursacht wurde, welche die große Galaxie durchdrang. Als das geschah, wurden interstellares Gas und Staub komprimiert. Das löste eine Sternbildungswelle aus, die vom Einschlagspunkt auswärts wanderte, wie Wellen, die sich auf der Oberfläche eines Teiches ausbreiten.

Links ist die wahrscheinliche Eindringlingsgalaxie zu sehen. Das Bild ist eine Kombination aus Daten der Weltraumteleskope Hubble (sichtbares Licht) und Chandra (Röntgen). Röntgenlicht ist rosarot dargestellt und bildet Orte ab, an denen energiereiche Schwarze Löcher oder Neutronensterne hausen, die wahrscheinlich kurz nach der Galaxienkollision entstanden sind.

Offene Wissenschaft: Stöbern Sie durch 1.800+ Codes der Astrophysics Source Code Library