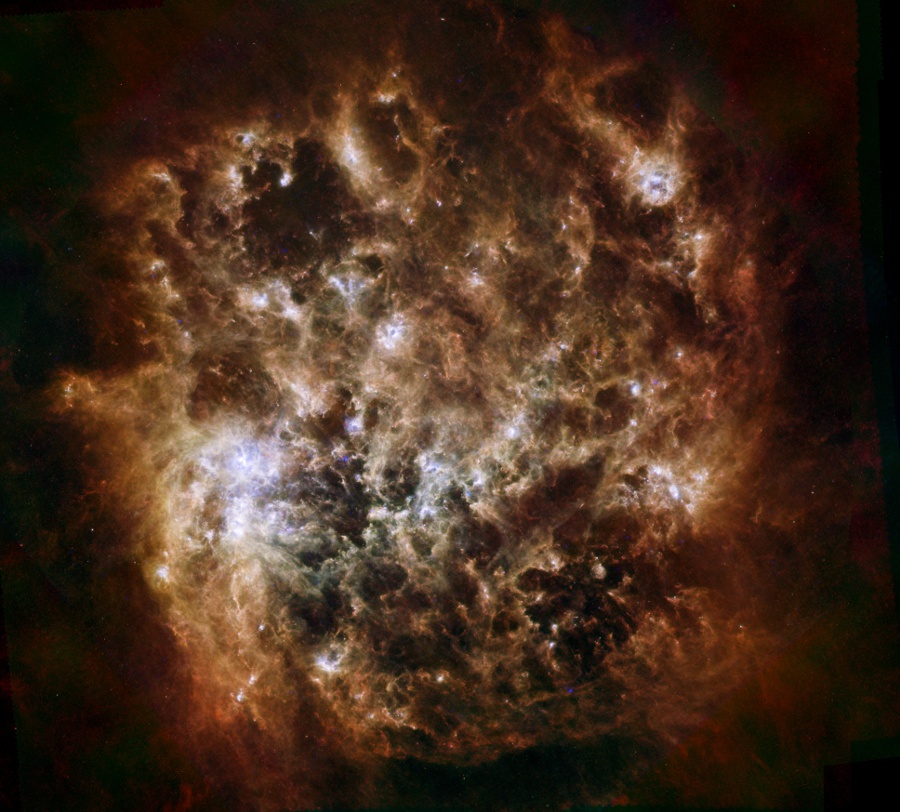

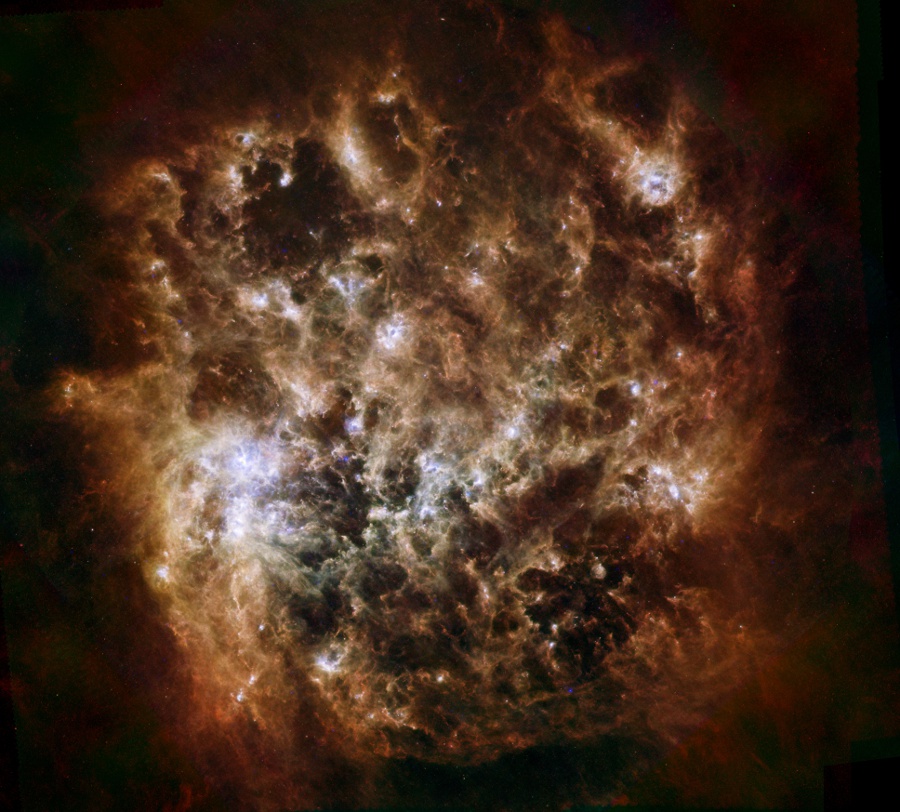

Bildcredit und Bildrechte: ESA/Herschel/PACS/SPIRE

Das dramatische Bild späht in den Orionnebel M42. Er ist die nächstliegende große Region mit Sternbildung. Das Kompositbild in Falschfarben entstand aus Infrarot-Daten des Weltraumteleskops Herschel. Es erkundet die kosmische Wolke, die etwa 1500 Lichtjahre entfernt ist.

Kalte, dichte Fasern aus Staub leuchten hier in rötlichen Farbtönen. In sichtbaren Wellenlängen wären sie dunkel. Die Fasern sind Lichtjahre lang. Sie verweben helle Flecken, die Bereiche mit kollabierenden Protosternen anzeigen. Der hellste, bläuliche Bereich oben ist wärmerer Staub. Er wird von den heißen Sternen im Trapez-Haufen erwärmt. Die Trapezsterne liefern auch die Energie für das sichtbare Leuchten im Nebel.

Die Daten von Herschel liefern neue Hinweise, dass das UV-Licht der heißen jungen Sterne wahrscheinlich zur Entstehung von Molekülen aus Kohlenwasserstoff beiträgt. Diese Moleküle sind die Grundbausteine des Lebens. Dieses Bild von Herschel ist am Himmel etwa 3 Grad breit. Das entspricht in der Entfernung des Orionnebels etwa 80 Lichtjahren.