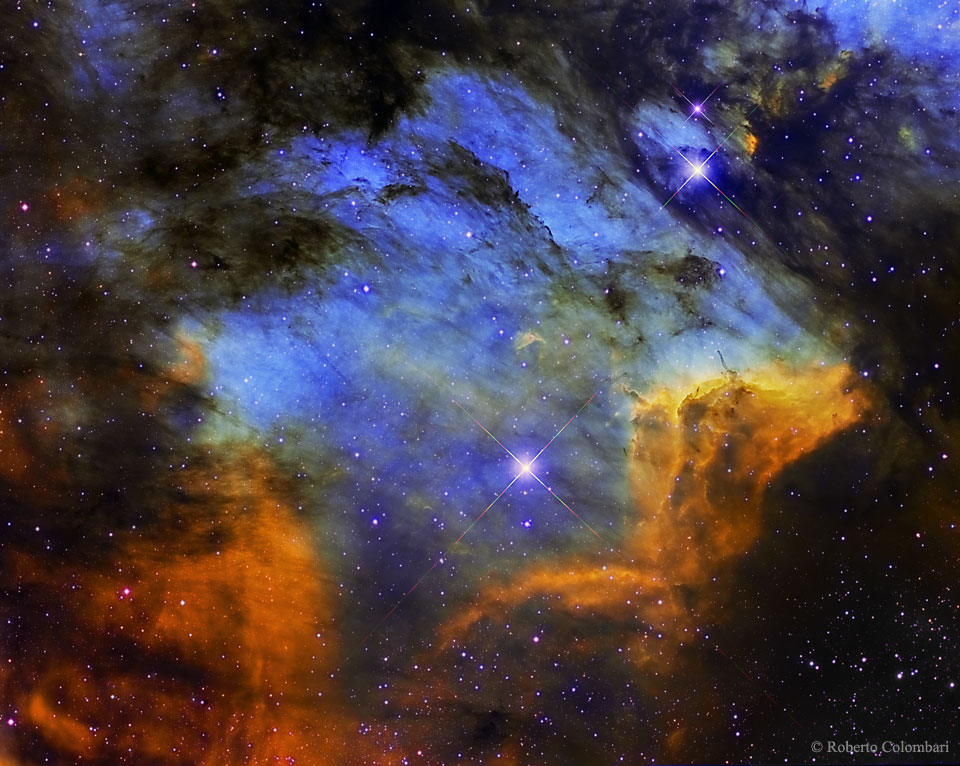

Bildcredit und Bildrechte: Roberto Colombari

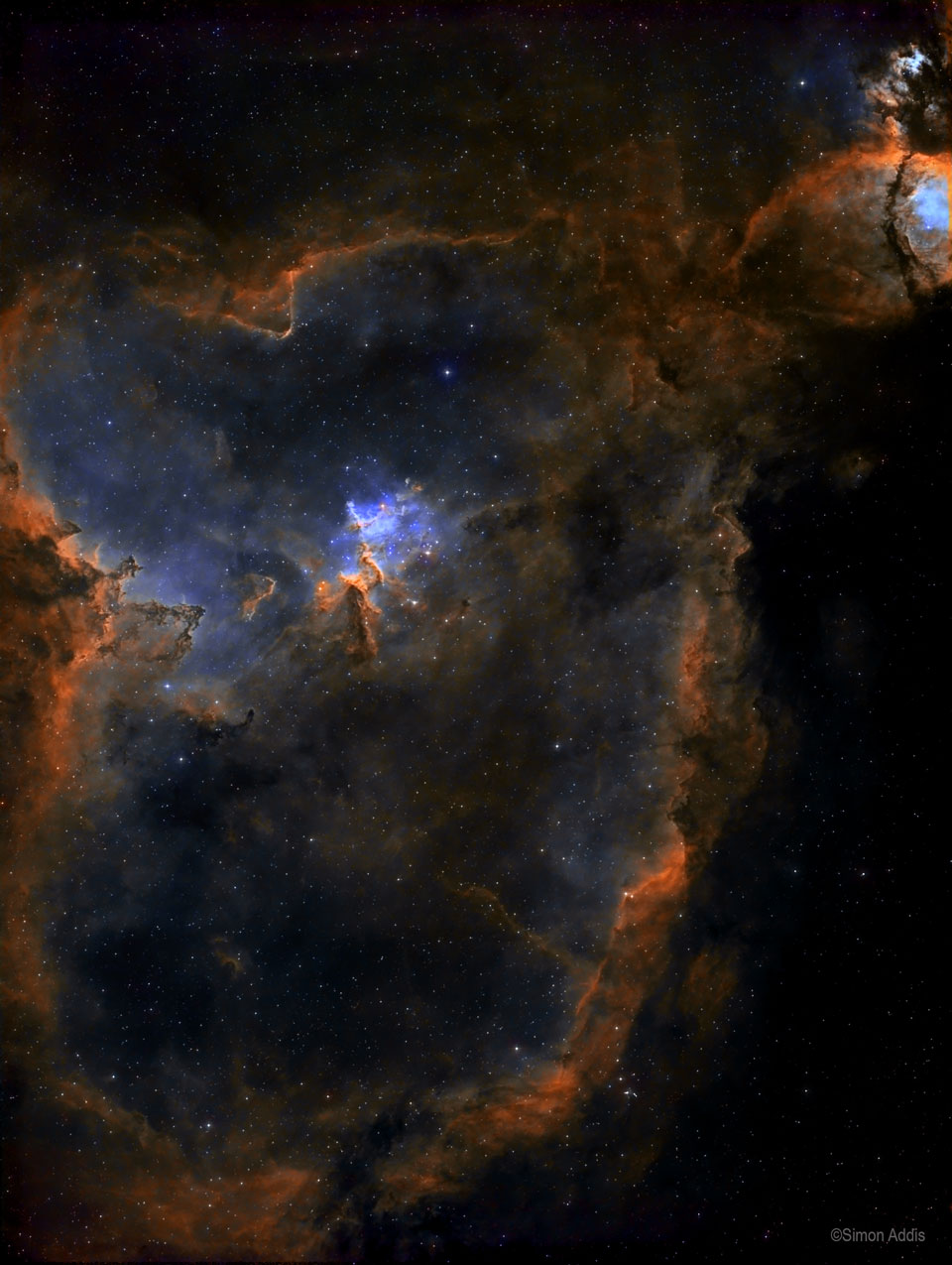

Der Pelikannebel wird langsam transformiert. Er wird offiziell als IC 5070 bezeichnet. Eine Molekülwolke aus dunklem Staub trennt ihn vom größeren Nordamerikanebel. Der Pelikan wird genau erforscht, weil er eine besonders aktive Mischung aus Sternbildung und veränderlichen Gaswolken ist.

Das Bild entstand in drei spezifischen Farben: im Licht von Schwefel, Wasserstoff und Sauerstoff. Dadurch verstehen wir die Wechselwirkungen besser. Das Licht junger energiereicher Sterne verwandelt kaltes Gas langsam in heißes. Die vorrückende Grenze zwischen den beiden wird als Ionisierungsfront bezeichnet. Sie leuchtet rechts in hellem Orange. Besonders dichte Tentakel aus kaltem Gas bleiben übrig.

In Millionen Jahren wird dieser Nebel vielleicht nicht mehr Pelikan genannt, weil die Anordnung von Sternen und Gas bestimmt ganz anders aussehen.