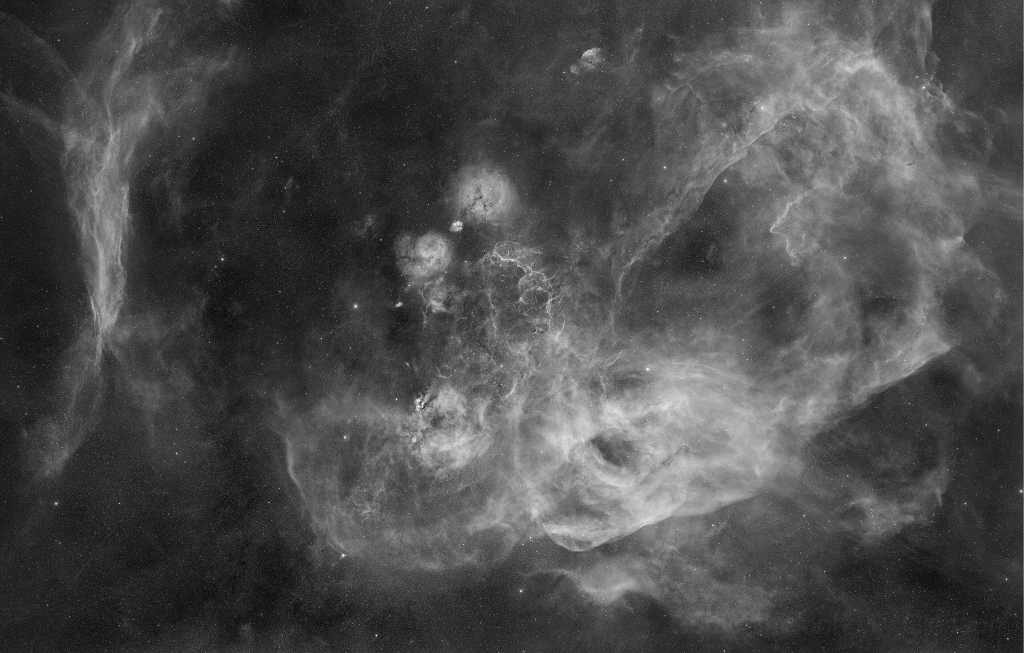

Bildcredit und Bildrechte: Ignacio Diaz Bobillo

Beschreibung: Der schöne Trifidnebel ist auch als Messier 20 bekannt und mit einem Teleskop leicht im nebelreichen Sternbild Schütze zu finden. Die farbenprächtige kosmische Kontraststudie ist ungefähr 5000 Lichtjahre entfernt, sie teilt sich dieses gut komponierte, fast 1 Grad weite Feld mit dem offenen Sternhaufen Messier 21 (rechts unten).

Der Trifid ist ungefähr 40 Lichtjahre groß und wird von Staubbahnen dreigeteilt. Er ist an die 300.000 Jahre alt, somit ist er eine der jüngsten Sternbildungsregionen am Himmel, die neu geborenen und embryonischen Sterne sind in die Staub- und Gaswolken ihrer Entstehung eingebettet. Die Entfernung des offenen Haufens M21 wird ähnlich geschätzt wie die von M20, doch obwohl sie sich diese prächtige Teleskop-Himmelslandschaft teilen, gibt es keine offensichtliche Verbindung zwischen den beiden. Die Sterne von M21 sind nämlich viel älter, ungefähr 8 Millionen Jahre alt.