Bildcredit und Bildrechte: Maroun Mahfoud

Beschreibung: Seht ihr den Löwen? Eine detailreiche Aufnahme zeigt die berühmte dunkle Einkerbung links unter der Mitte, die wie ein Pferdekopf aussieht und – wenig überraschend – als Pferdekopfnebel bekannt ist.

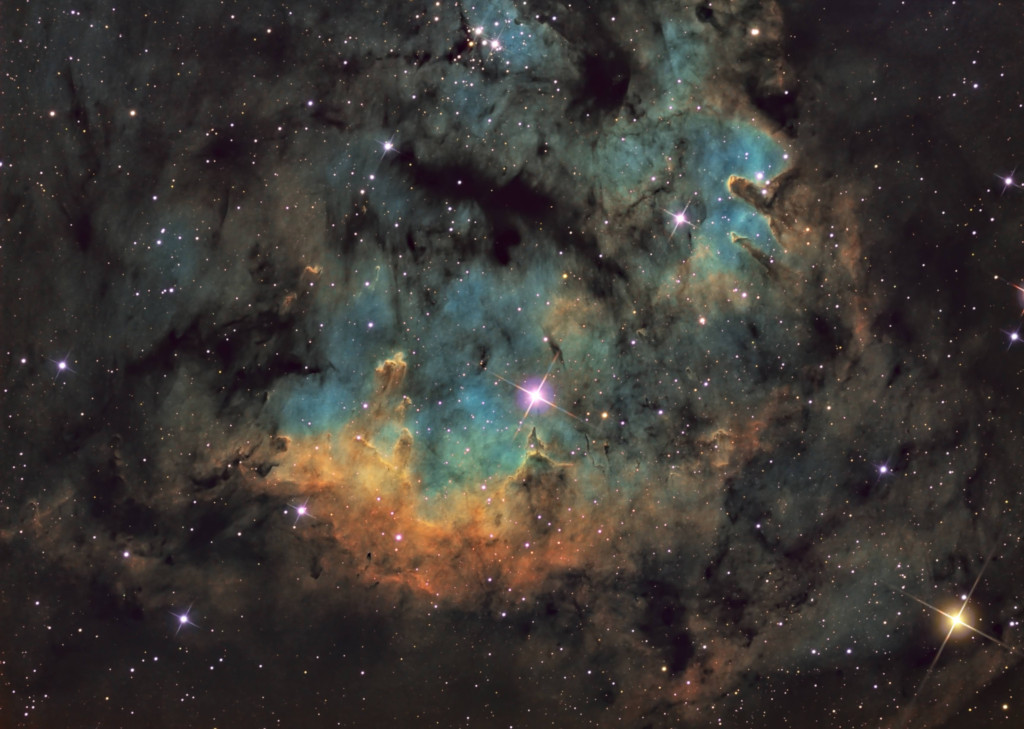

Der Pferdekopfnebel (Barnard 33) ist Teil eines riesigen Komplexes aus dunklem, absorbierendem Staub und hellem leuchtendem Gas. Um Details der Wiese des Pferdekopfs herauszuarbeiten, kombinierte ein Astrofotograf auf kunstvolle Weise Licht, das er im Laufe von mehr als 20 Stunden gesammelt hatte, und zwar Wasserstoff orangefarben, Sauerstoff grün und Schwefel blau. Das eindrucksvolle Ergebnisbild zeigt eine detailreiche, komplexe Tapisserie gasförmiger Büschel und staubreicher Fasern, die im Laufe von Äonen von Sternwinden und urzeitlichen Supernovae erzeugt und geformt wurden.

Diese Komposition bringt im ausladenden, orange gefärbten Gas über dem Pferdekopf ein weiteres pareidolisches Tierbild zum Vorschein: einen Löwenkopf. Links neben dem Pferdekopf seht ihr den Flammennebel. Der Pferdekopfnebel liegt 1500 Lichtjahre entfernt im Sternbild Orion.