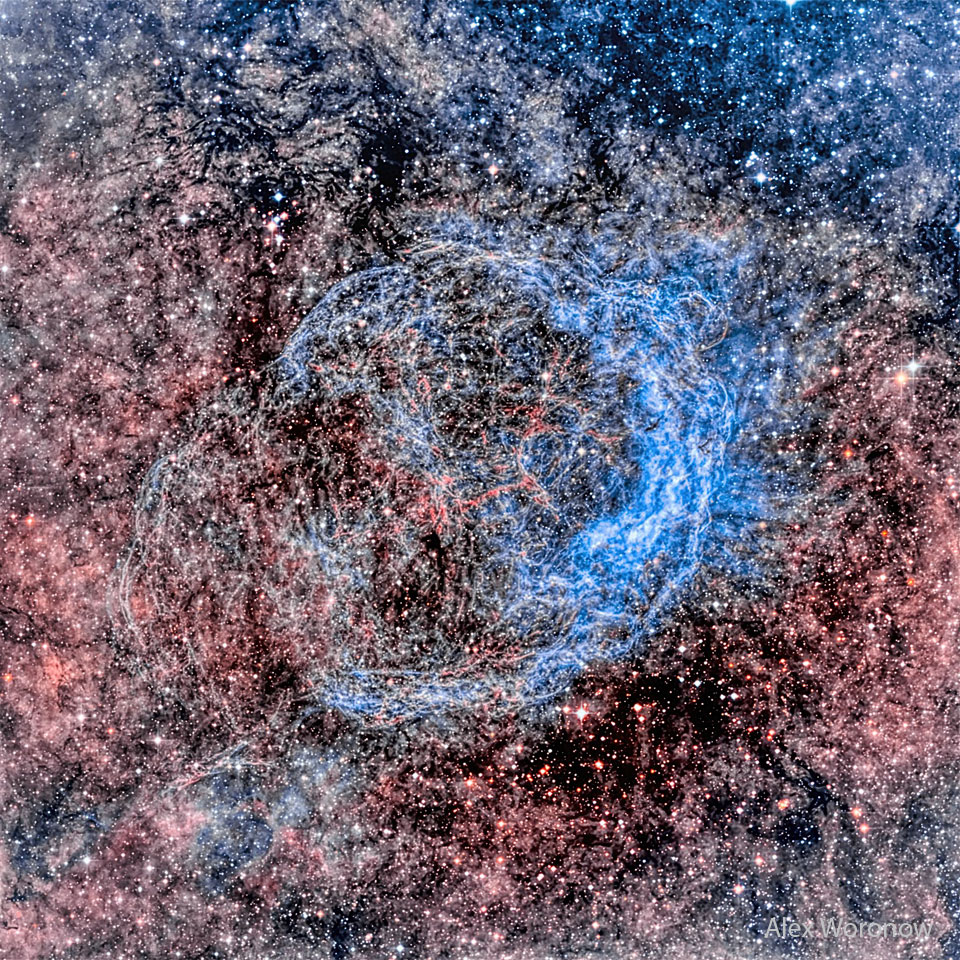

Bildcredit und Bildrechte: Yann Sainty und Marcel Drechsler

Warum gibt es in Richtung der Andromeda-Galaxie Bögen, die Licht von angeregtem Sauerstoff abgeben? Niemand weiß das genau. Die blau leuchtenden Gasbögen wurden erst letztes Jahr durch Amateurbeobachtende entdeckt und bestätigt.

Die beiden Hauptursprungshypothesen für die Bögen lauten, dass sie sich entweder wirklich in der Nähe der Andromedagalaxie (M31) befinden oder dass sie nur zufällig platzierte Gasfilamente in unserer Milchstraße sind. Ein weiteres Rätsel ist, dass die Bögen auf früheren detailreichen Bildern von M31, die vorwiegend das Licht von angeregtem Wasserstoff abbildeten, nicht zu sehen waren. Außerdem weisen andere, weiter entfernte Galaxien keine ähnlichen Strukturen auf, die Licht von angeregtem Sauerstoff abstrahlen.

Diese Entdeckung gelang passionierten Amateuren mit handelsüblichen Teleskopen unter anderem deshalb, weil professionelle Teleskope meist nur winzige Bereiche des Nachthimmels untersuchen, während diese Bögen einen Winkeldurchmesser von mehreren Vollmonden haben. Mit Sicherheit folgen bald weitere Beobachtungen in Licht, das von Sauerstoff und anderen Elementen abgestrahlt wird.