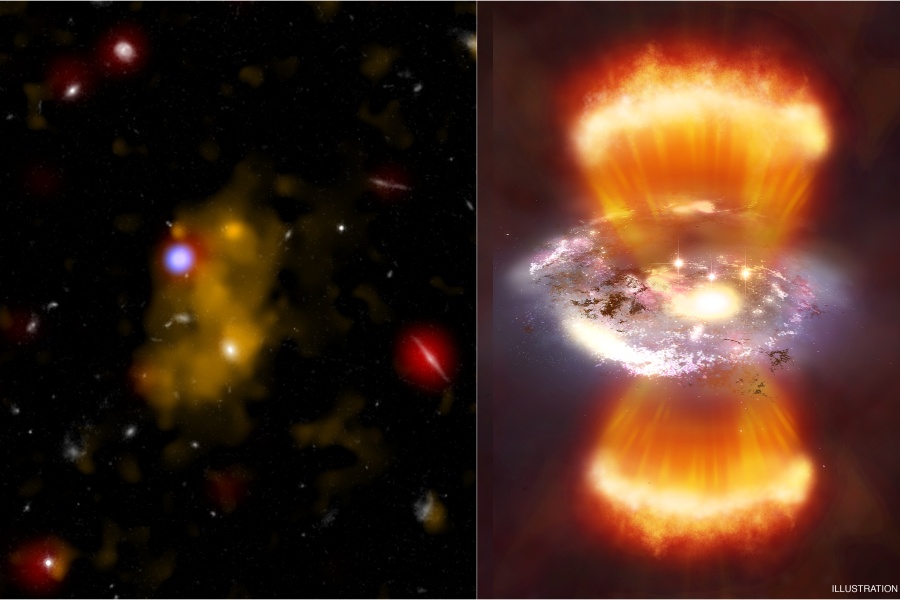

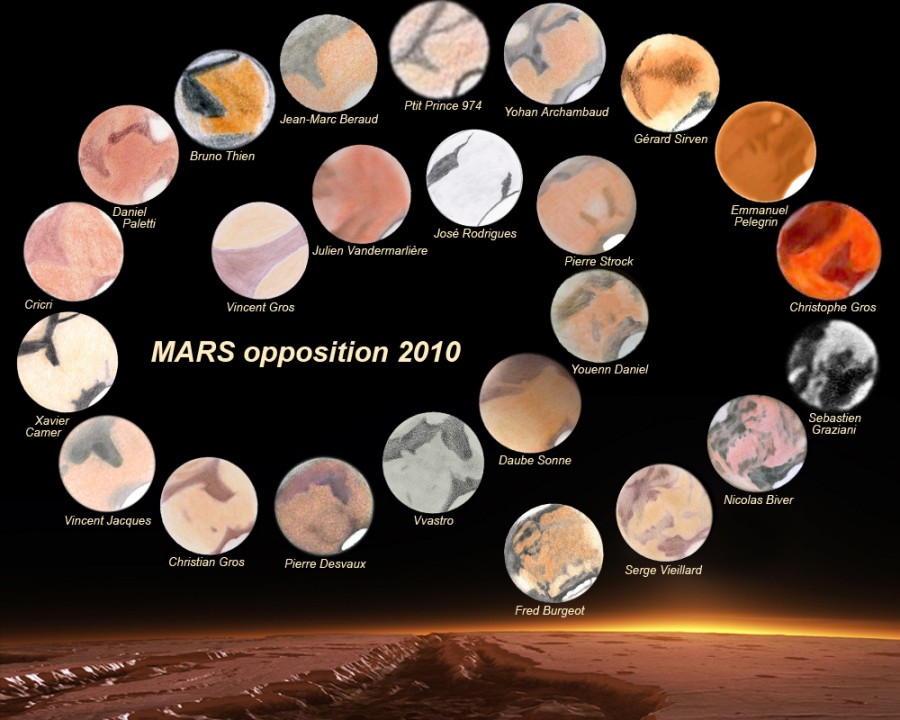

Danksagung: Serge Vieillard, Julien Vandermarlière (Credits und Bildrechte der Zeichnungen im Bild angegeben); Mars-Gelände-Kunst: Bret Little)

Beschreibung: Begeisterte Astro-Künstler, vom Experten bis zum Anfänger, der jüngste davon 10 Jahre alt, stellten ihre Arbeit für diese unterhaltsame Bildtafel zur Verfügung, die verschiedene Ansichten des Mars zeigt. Ihre Skizzen basieren auf Teleskopansichten des Roten Planeten aus diesem Jahr um die Opposition 2010 herum.

Im Teleskop bietet Mars während der Opposition die besten Ansichten, da er zu zu dieser Zeit der Erde am nächsten steht und zudem am Himmel gegenüber der Sonne. Die Skizzen sind zu einem spiralförmigen Muster angeordnet und so positioniert, dass sie die Rotation des Planeten zeigen. Es sind keine Kanäle zu sehen(!), aber riesige Oberflächenstrukturen, zum Beispiel die dunkle Syrtis Major, sind leicht erkennbar.

Die Ausrichtung des Planeten ist – wie so oft im Okular eines astronomischen Teleskops – auf den Kopf gestellt, sodass die nördliche Polkappe des Mars unten steht.