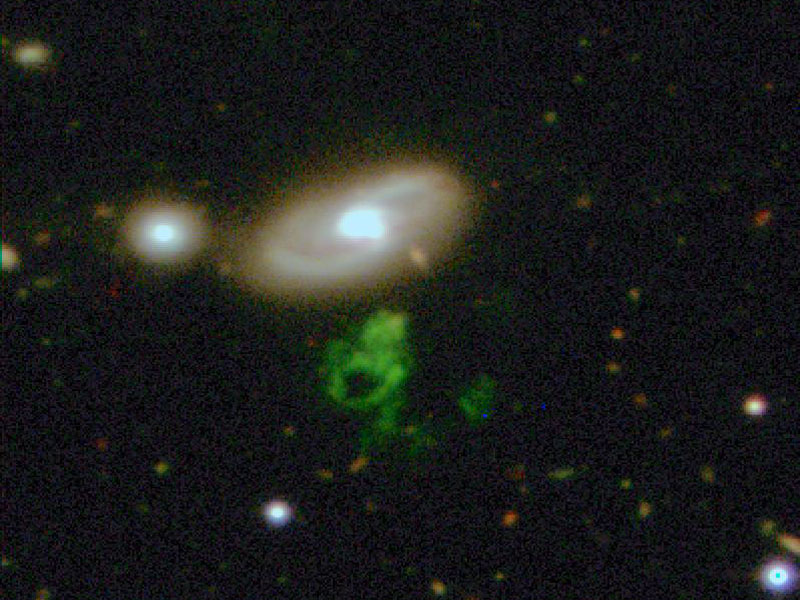

Credit: Projekt Galaxy Zoo, ING

Beschreibung: Was ist dieses grüne Ding? Ein ehrenamtlicher Himmelsbeobachter, der durch ins Internet gestellte Galaxy-Zoo-Bilder surfte, hat etwas wirklich Seltsames entdeckt. Das rätselhafte Objekt ist ungewöhnlich grün, kann nicht klar einer Galaxientype zugeordnet werden und ist unterhalb der relativ normal aussehenden Spiralgalaxie IC 2497 gelegen. Der niederländische Schullehrer Hanny van Arkel entdeckte letztes Jahr das seltsame grüne „voorwerp“ (niederländisch für „Objekt“). Das Galaxy-Zoo-Projekt lädt Himmelsfreunde dazu ein SDSS-Bilder durchzuschmökern und Galaxientypen zu klassifizieren. Anschließende Beobachtungen haben gezeigt, dass der nunmehr allgemein als Hannys Voorwerp bekannte mysteriöse grüne Klecks die gleiche Entfernung hat wie die benachbarte Galaxie IC 2497. Die Untersuchung läuft noch, doch eine der Haupthypothesen besagt, dass Hannys Voorwerp eine kleine Galaxie ist, die sich wie ein riesiger Reflexionsnebel verhält und das reflektierte Licht eines hellen Quasar-Ereignisses zeigt, das sich vor etwa 100.000 Jahren im Zentrum von IC 2497 ereignete. Auf dem Bild oben wurde Hannys Voorwerp unlängst von Matt Jarvis, Kevin Schawinski und William Keel mit dem 4,2-Meter- William-Herschel-Teleskop auf den Kanarischen Inseln abgebildet.