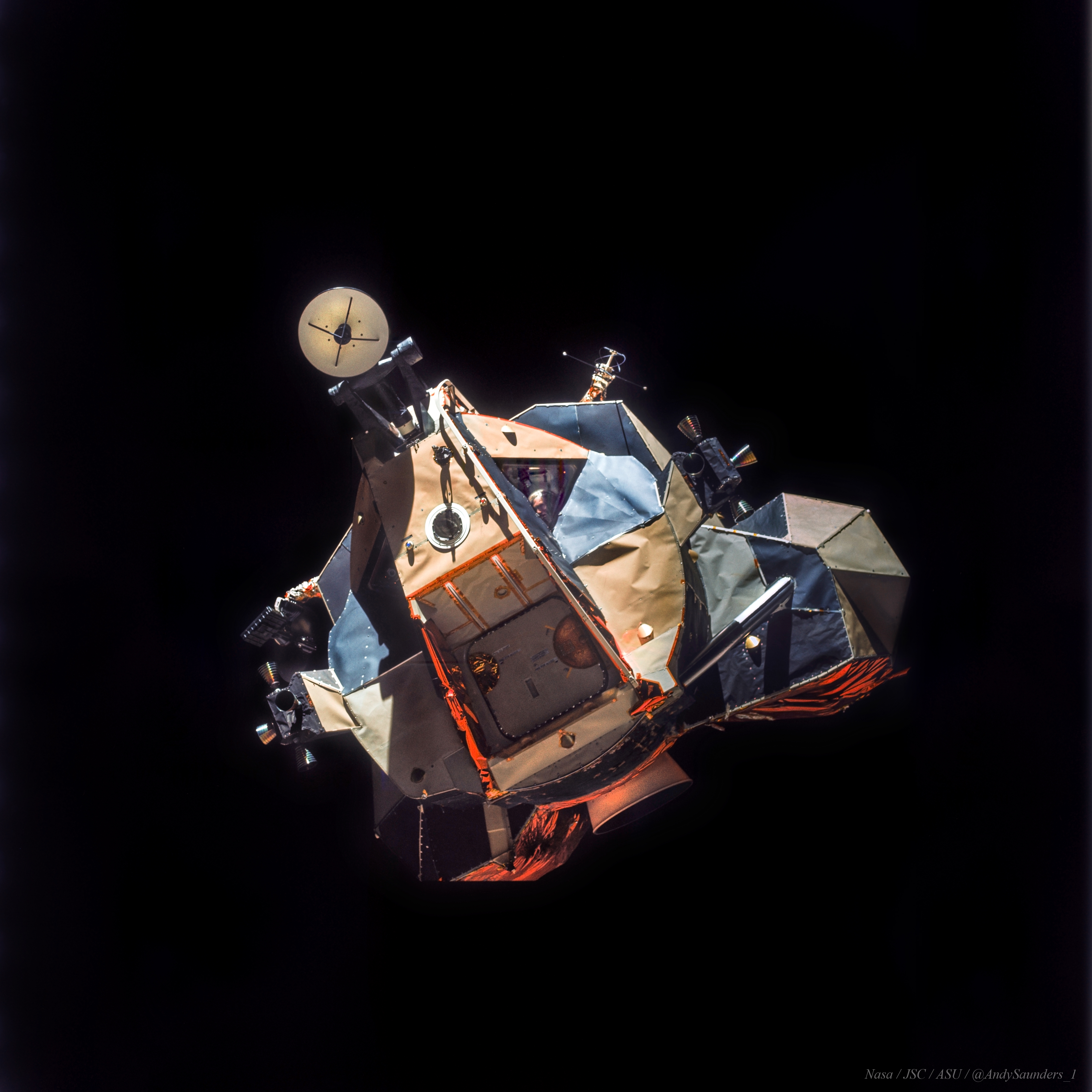

Bildcredit: Apollo 17, NASA, (Bild-Neubearbeitung: Andy Saunders)

Die Mondlandefähre Challenger der Mission Apollo 17 sieht eigenartig aus. Sie wurde für den Flug im luftleeren Raum entwickelt. Das Bild wurde aus dem Kommandomodul America aufgenommen und digital bearbeitet. Es zeigt die Aufstiegsstufe von Challenger in der Mondumlaufbahn.

An den Seiten befinden sich kleine Steuerdüsen. Darunter ist die Glocke mit dem Raketenantrieb für den Aufstieg angebracht. Oben ist eine runde Radarantenne montiert. Die Luke an der Vorderseite erlaubte es den Astronauten, die Mondoberfläche zu betreten. Durch das dreieckige Fenster sieht man Gene Cernan. Er war Kommandant der Mission.

Challenger funktionierte einwandfrei. Das Raumschiff landete am Mond und brachte die Astronauten im Dezember 1972 wieder zurück zum Kommandomodul, das sich in der Umlaufbahn befand. Und wo ist Challenger jetzt? Die Abstiegsstufe blieb am Landeplatz der Mission Apollo 17 im Taurus-Littrow-Tal. Vor der Rückkehr zur Erde stießen die Astronauten die Aufstiegsstufe von Challenger vom Kommandomodul ab. Sie stürzte kontrolliert ab. Ihre Überreste liegen somit nahe beim Landeplatz von Apollo 17.