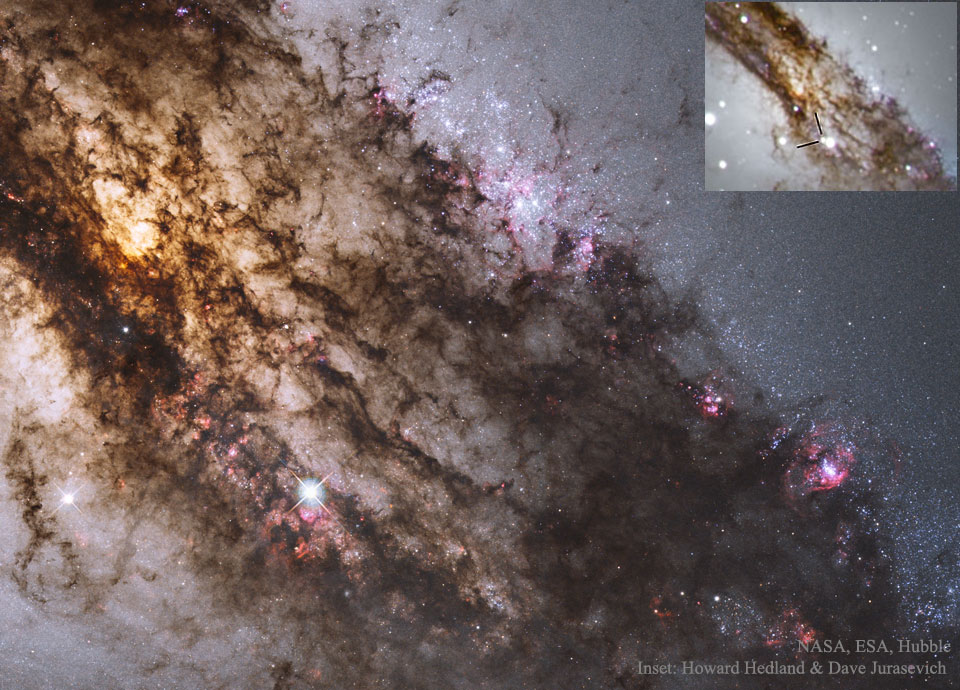

Bildcredit und Bildrechte: AAO ITSO Office, Gemini Obs./AURA und T. A. Rector (U. Alaska Anchorage)

In der Spiralgalaxie NGC 3310 steigt die Party immer noch. Vor etwa 100 Millionen Jahren kollidierte NGC 3310 wahrscheinlich mit einer kleineren Galaxie. Daher leuchtete die große Spiralgalaxie in einem gewaltigen Ausbruch an Sternbildung auf. Die wechselhafte Gravitation bei der Kollision erzeugte Dichtewellen. Diese komprimierten die vorhandenen Gaswolken und lösten eine Sternbildungsparty aus.

Das Bild stammt vom Teleskop Gemini Nord. Es zeigt die Galaxie sehr detailreich und farbcodiert. Gas ist rosarot dargestellt, Sterne leuchten weiß und blau. Manche Sternhaufen in der Galaxie sind ziemlich jung. Das ist ein Hinweis, dass die Sternbildungsgalaxie eine ganze Weile im Sternbildungsmodus verbleib. NGC 3310 ist zirka 50.000 Lichtjahre groß und ungefähr 50 Millionen Lichtjahre entfernt. Man sieht sie mit einem kleinen Teleskop im Sternbild Große Bärin.