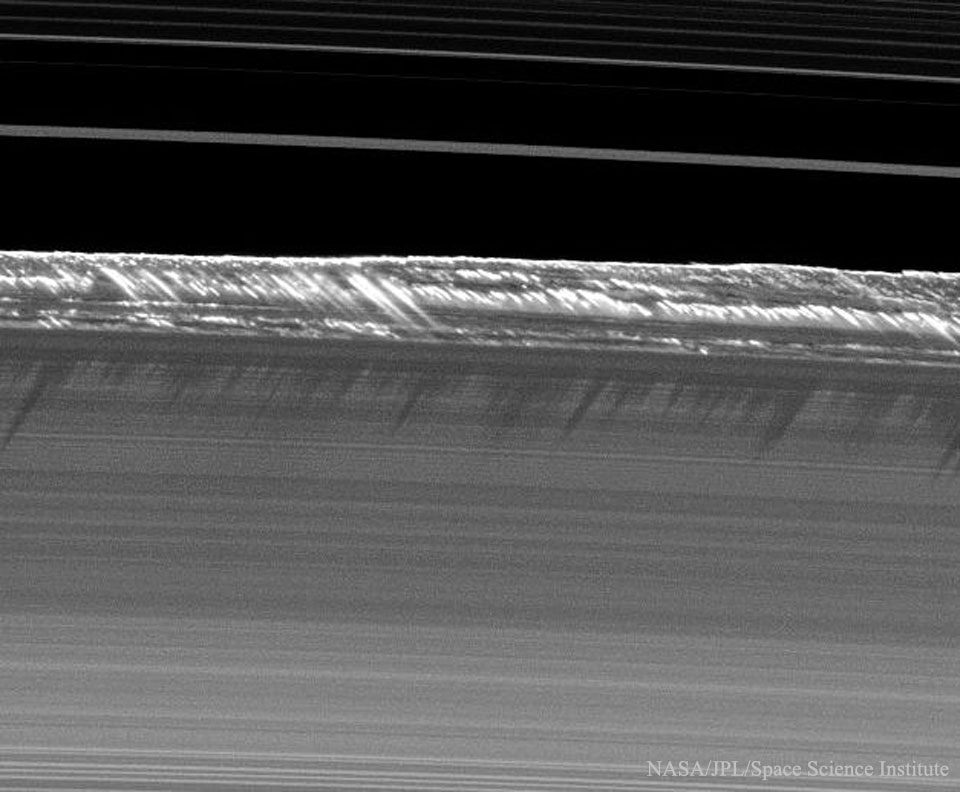

Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, Space Science Institute

Beschreibung: Wie entstanden diese ungewöhnlich langen Schatten auf den Saturnringen? Die dunklen Schatten nahe der Bildmitte laufen von der Sonne weg und stammen – angesichts ihrer Länge – von Objekten, die bis zu einige Kilometer hoch sind.

Die normale Dicke von Saturns A- und B-Ring beträgt etwa 10 Meter, daher waren die langen Schatten unerwartet. Die abgehackten, länglichen Formen am Rand des B-Rings führten zu einer plausiblen Theorie, nämlich dass es dort Minimonde gibt, die einige Kilometer groß sind, und deren Gravitation ausreicht, um diese und sogar größere senkrechte Ablenkungen kleiner Ringteilchen in der Nähe zu verursachen. Die Ringwellen werden wegen ihres Aussehens als Propeller bezeichnet. Vermutlich werfen einheitlichen Gruppen kleiner Ringteilchen diese langen Schatten.

Das Bild wurde 2009 von der Roboter-Raumsonde Cassini fotografiert, die derzeit um Saturn kreist. Es entstand fast genau zu Saturns Tag- und Nachtgleiche, als das Sonnenlicht direkt über die Ringebene strömte, sodass es die längsten Schatten warf.