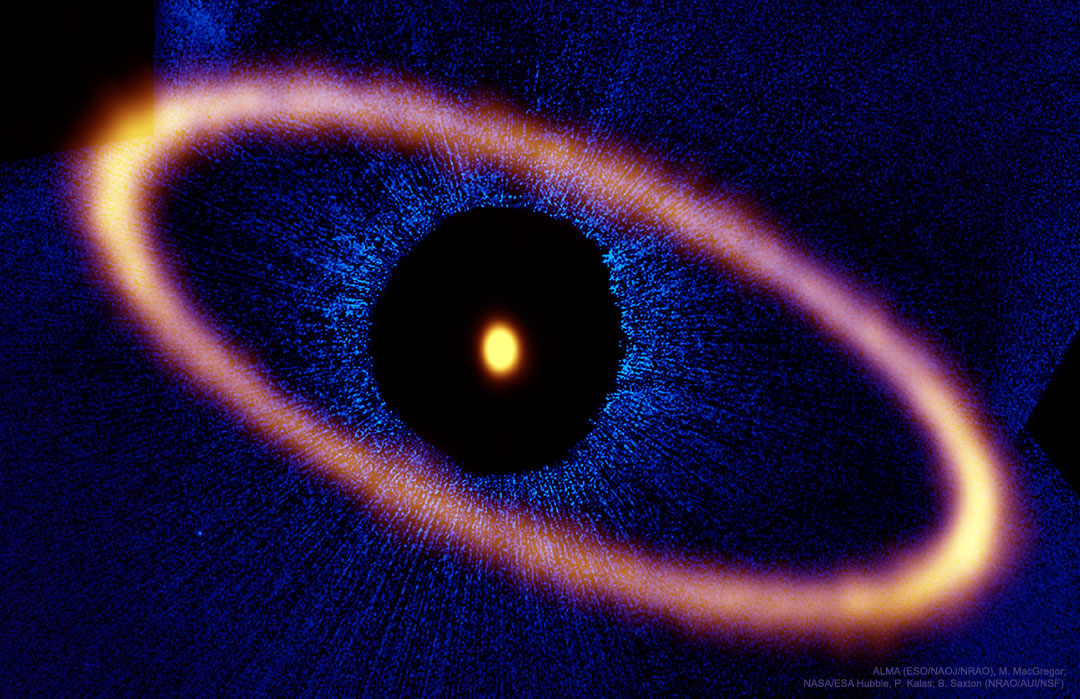

Bildcredit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. MacGregor; NASA/ESA Hubble, P. Kalas; B. Saxton (NRAO/AUI/NSF)

Warum läuft um Fomalhaut ein großer Eisring? Dieser interessante Stern ist am Nachthimmel leicht sichtbar. Er ist nur etwa 25 Lichtjahre entfernt. Mindestens ein Planet – Dagon – und mehrere innere Staubscheiben kreisen um ihn. Vor etwa 20 Jahren entdeckte man einen äußeren Ring, der vielleicht noch faszinierender ist. Er besitzt eine ungewöhnlich scharfe Innengrenze.

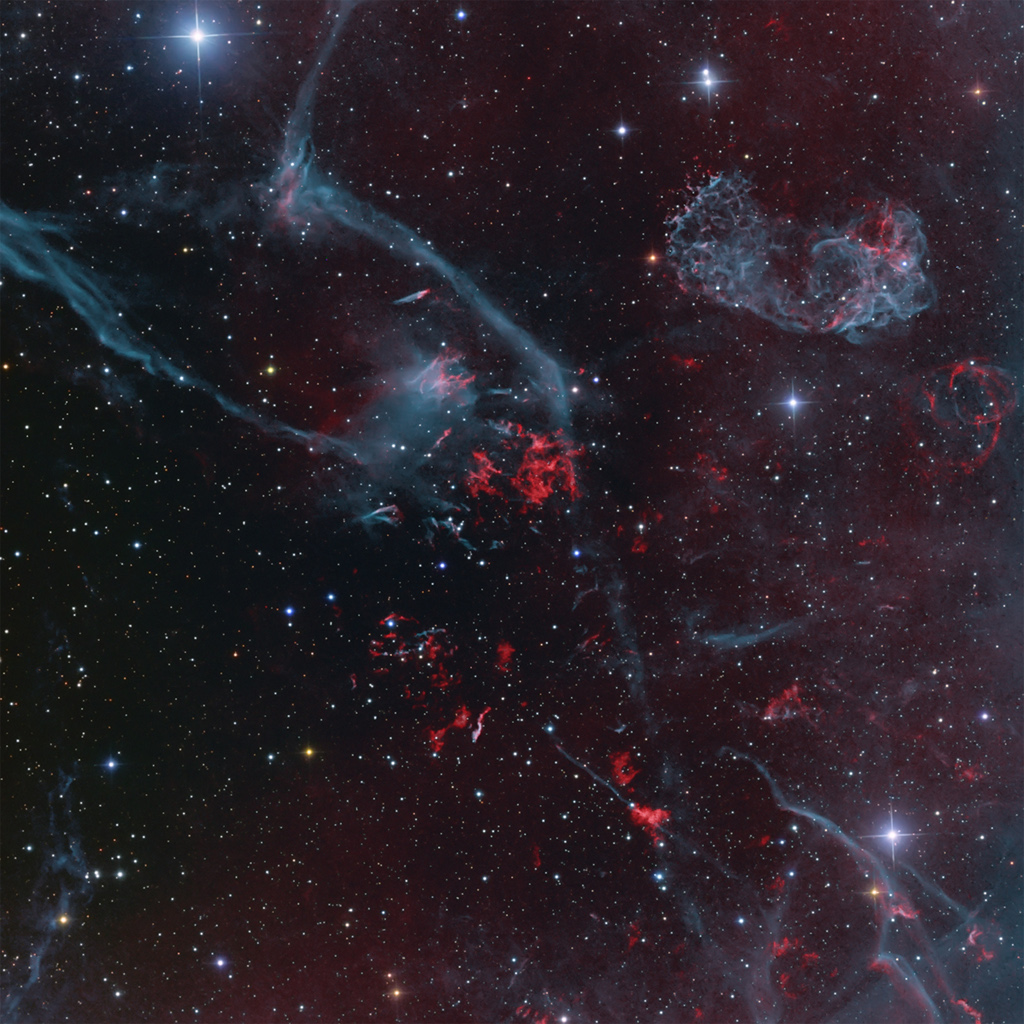

Dieses aktuelle Bild entstand mit dem Atacama Large Millimeter Array (ALMA). Es zeigt den ganzen äußeren Ring in Rosarot beispiellos detailreich. Der Ring liegt über einem Hubble-Bild des Systems um Fomalhaut. Es ist blau dargestellt. Eine führende Theorie besagt, dass dieser Ring durch viele gewaltige Kollisionen entstand. Daran waren eisige Kometen und Planetesimale (Bauteile für Planeten) beteiligt.

Die Grenzen des Rings werden durch die Gravitation eines Planeten gezogen, der noch unsichtbar ist. Falls das stimmt, fallen wahrscheinlich ständig große Meteore und Kometen auf die inneren Planeten im System von Fomalhaut. So ein Ansturm fand vor vier Milliarden Jahren auch im Sonnensystem statt. Diese Periode wird als spätes schweres Bombardement bezeichnet.