Bildcredit und Bildrechte: Kent Wood

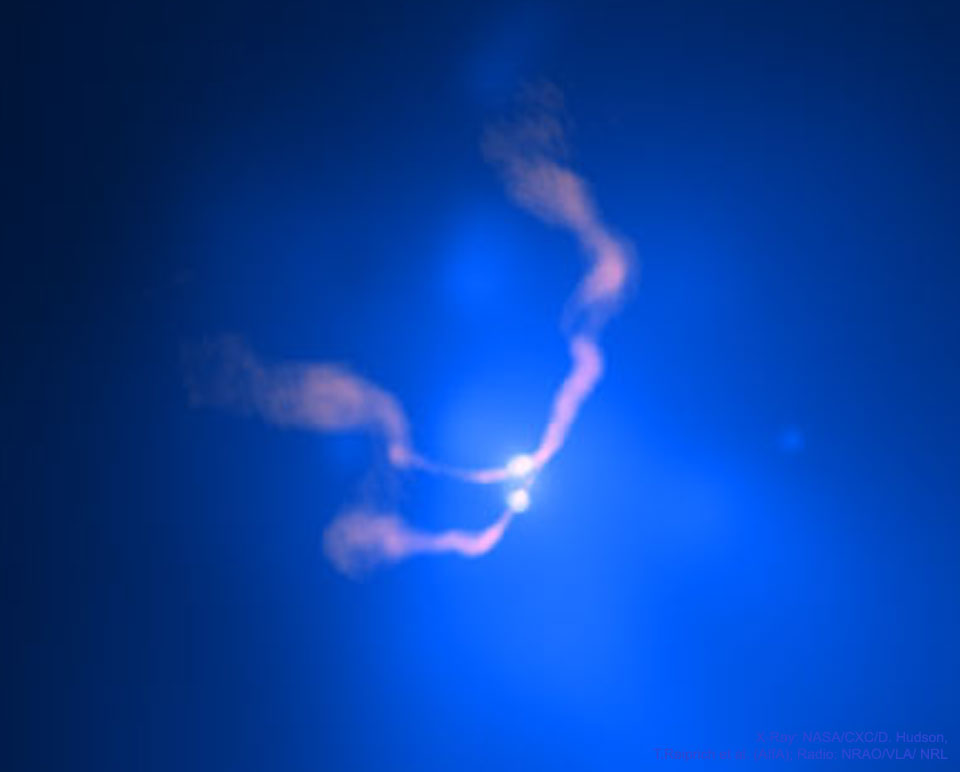

Wenn man Mirachs Geist mit anderen Gespenstern vergleicht, wirkt er nicht besonders gruselig. Mirachs Geist ist eine blasse, verschwommene Galaxie. Man kennt sie gut. Zufällig liegt sie fast genau in unserer Sichtlinie zum hellen Stern Mirach. Er ist etwa 200 Lichtjahre entfernt.

Mirach liegt mitten in diesem Sternfeld. Man nennt ihn auch Beta Andromedae. Mirach ist ein roter Riesenstern, der kühler ist als die Sonne. Doch er ist viel größer und daher insgesamt heller als unser Heimatstern. Auf den meisten Teleskopansichten verbergen Blendlicht und Lichtkreuze Dinge in der Nähe von Mirach. Daher wirkt die blasse, verschwommene Galaxie wie eine geisterhafte innere Reflexion des sehr hellen Sternenlichts.

Dieses scharfe Bild zeigt Mirachs Geist links über Mirach. Er ist eine Galaxie, die als NGC 404 katalogisiert ist. Ihre Entfernung beträgt ungefähr 10 Millionen Lichtjahre.