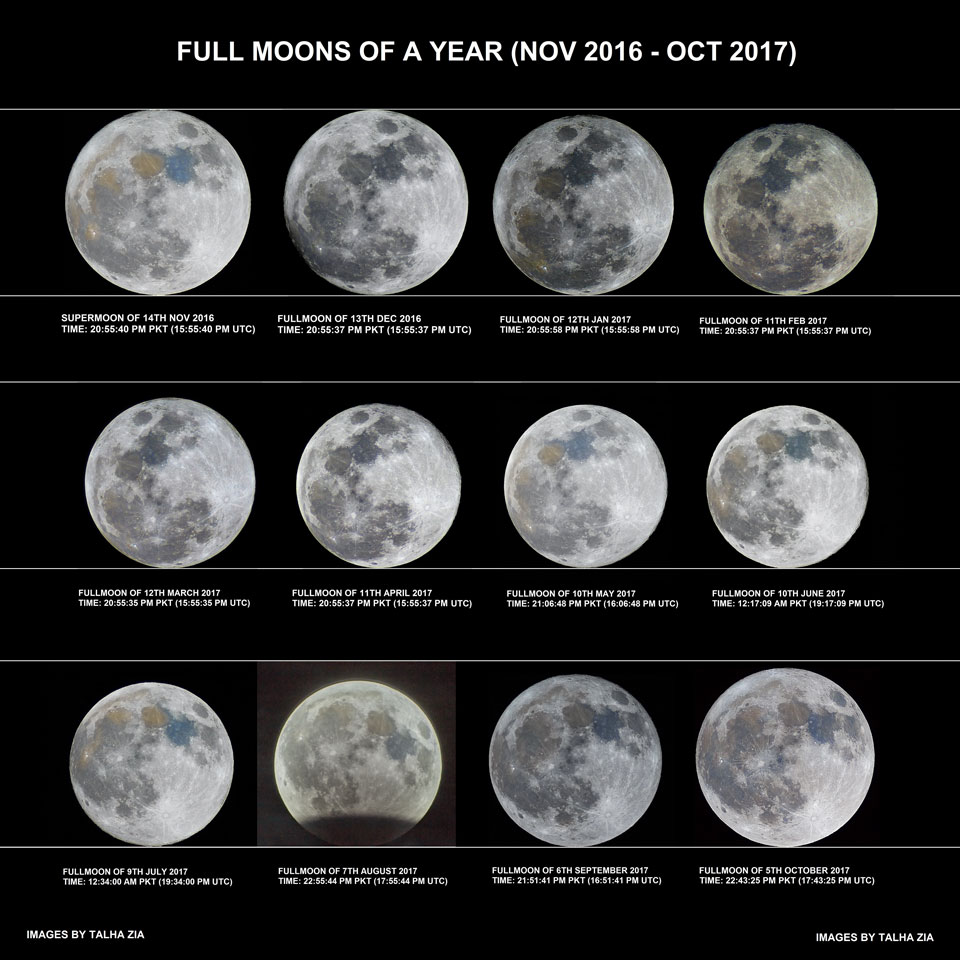

Bildcredit und Bildrechte: Dave Jurasevich (Mt.-Wilson-Observatorium)

Manchmal lächelt der Himmel über weiten Teilen der Erde. An einem Tag im Jahr 2008 zeigte er weltweit eine seltene Anordnung. Sie bestand aus dem Mond und den Planeten Venus und Jupiter. Bilder, die zur rechten Zeit fotografiert wurden, zeigen den Sichelmond. Er war von den Planeten Venus und Jupiter begleitet. Die beiden standen scheinbar nahe beisammen. Alle drei Lichter bildeten ein Lächeln.

Diese Szene entstand am 30. November 2008 nach Sonnenuntergang am Mt.-Wilson-Observatorium. Der Blick reichte über Los Angeles in Kalifornien (USA). Am höchsten steht der Planet Jupiter, er ist auch am weitesten entfernt. Deutlich näher steht links unter Jupiter die Venus. Sie wirkt durch die Wolken in der Erdatmosphäre ungewöhnlich blau. Rechts daneben steht der Mond in zunehmender Sichelphase über dem Horizont.

Dünne Wolken werden vom Mond beleuchtet. Sie sind ungewöhnlich orange gefärbt. Am unteren Bildrand breiten sich die Hügel von Los Angeles aus. Viele sind mit einem zarten Dunst bedeckt. Ganz links stehen die Wolkenkratzer von LA.

Stunden nach Aufnahme dieses Bildes näherte sich der Mond dem fernen Duo. Er bedeckte kurz die Venus und wanderte dann weiter. Diese Woche gibt es eine ähnliche Konjunktion von Venus und Jupiter. Man sieht sie auf weiten Teilen des Planeten Erde kurz vor Sonnenaufgang im Osten.