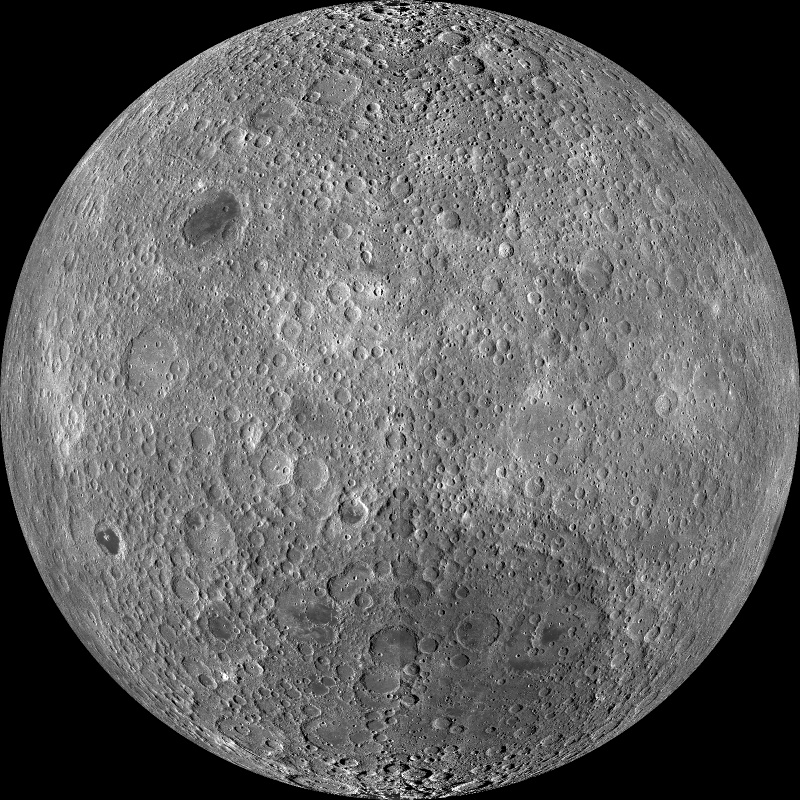

Bildcredit: NASA / GSFC / Arizona State Univ. / Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)

Der Mond zeigt eine gebundene Rotation. Das bedeutet, dass für ihn eine Drehung um sich selbst genauso lang dauert wie ein Umlauf um die Erde. Deshalb weist immer die vertraute Vorderseite des Mondes zu den Bewohner*innen der Erde.

Von einer Umlaufbahn um den Mond aus kann man auch die Rückseite des Mondes sehen. Tatsächlich zeigt dieses scharfe Bild auf die Rückseite des Mondes. Es ist ein Mosaik aus Aufnahmen der Weitwinkelkamera des Lunar Reconnaissance Orbiter. Als Teil eines Gesamtmosaiks aus über 15.000 Bildern, die zwischen November 2009 und Februar 2011 aufgenommen wurden, zeigt es in der Version mit der höchsten Auflösung Details in einer Größe von 100 Metern pro Pixel.

Überraschenderweise sieht die raue und zerklüftete Oberfläche der Rückseite ganz anders aus als die mit glatten, dunklen Mondmeeren übersäte Vorderseite. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Kruste der Rückseite dicker ist, sodass geschmolzenes Material aus dem Inneren schwerer an die Oberfläche fließen und dunkle, glatte Maria bilden konnte.