Bildcredit und Bildrechte: Petr Horálek/CTIO (Cerro-Tololo-Observatorium) /AURA/NSF/ NOIRLab

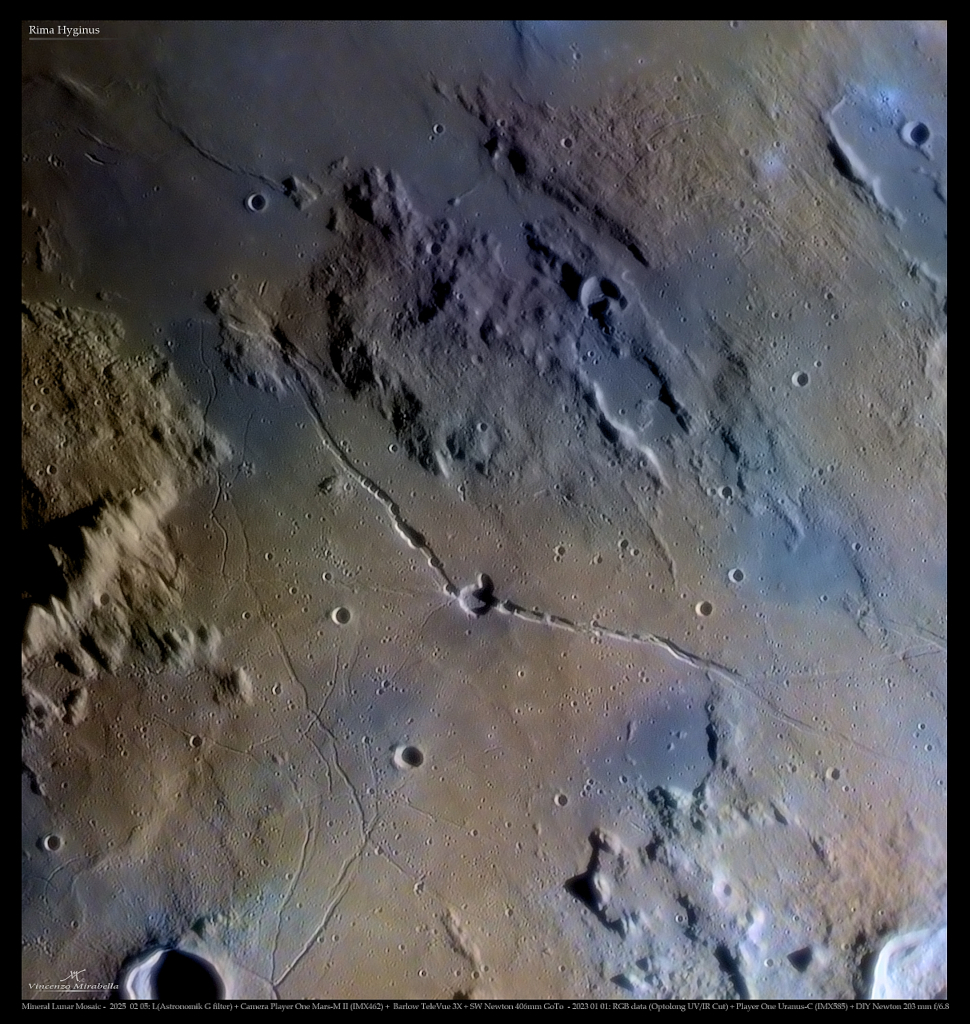

Am 14. März war Vollmond. Passend zum Pi-Tag befand sich der Mond genau gegenüber der Sonne am Himmel der Erde. Das entspricht einer ekliptikalen Länge von 3,14 Radiant oder einem Winkel von 180°. Als Bonus für die Fans von Pi und des Nachthimmels gab es eine totale Mondfinsternis, weil der Mond an diesem Tag auch direkt durch den Kernschatten der Erde wanderte.

Bei klarem Himmel können die Farben eines verfinsterten Mondes sehr lebendig sein. Die abgedunkelte Mondscheibe reflektiert das stark gerötete Sonnenlicht, das in den Erdschatten gestreut wird. Am Rand des Schattens ist ein schwaches bläuliches Leuchten zu sehen. Es entsteht durch Sonnenlicht, das durch die stratosphärische Ozonschicht der Erde gefiltert wird.

Dieser Zeitreihe der Finsternis wurde am Cerro-Tololo-Observatorium in Chile aufgenommen. Das Mondtriptychon fängt den Beginn, die Mitte und das Ende der Totalität ein, die etwa eine Stunde dauerte.

Wachsende Galerie: Totale Mondfinsternis vom 2025. März