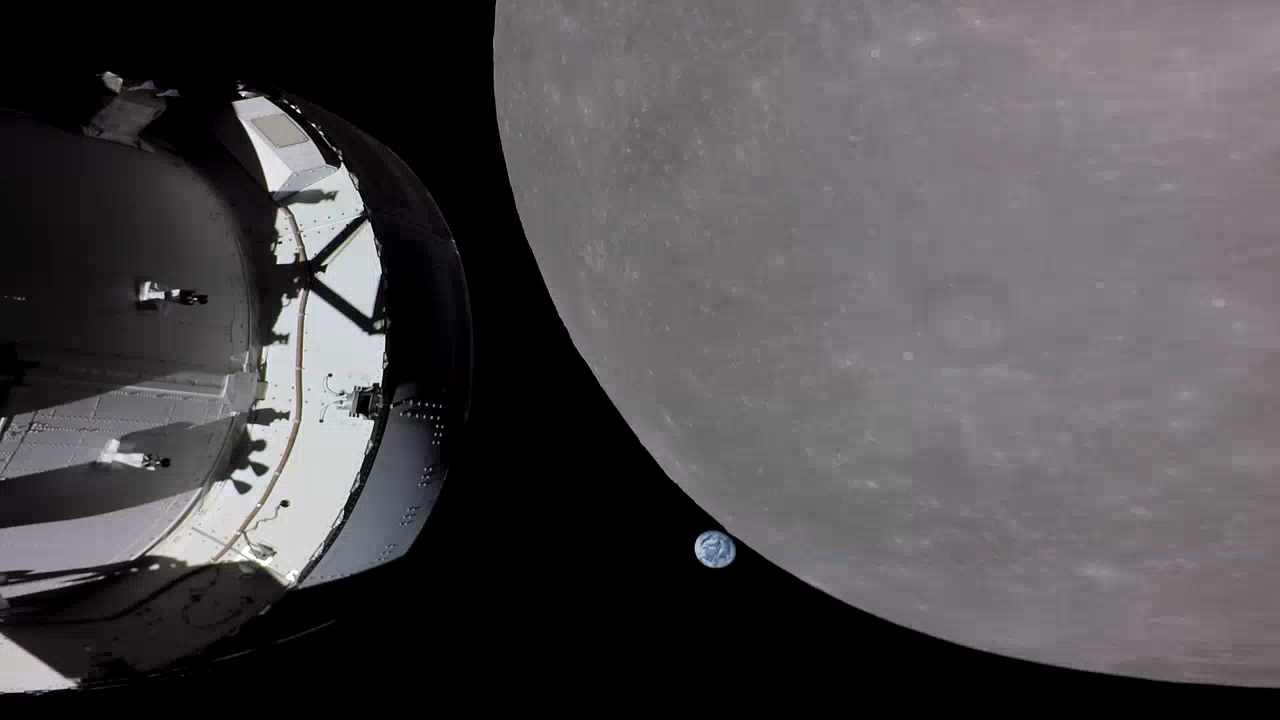

Dieser Schnappschuss aus dem Weltraum entstand am 21. November 2022. Hier verschwinden gerade acht Milliarden Menschen, weil der helle Rand des Mondes ihre Heimatwelt verdeckt. Es war der sechste Tag der Mission Artemis I. Eine Außenkamera des Raumschiffs Orion nahm das Bild auf.

Das Raumschiff Orion flog dabei kontrolliert am Mond vorbei und näherte sich seiner Oberfläche auf 130 Kilometer. Beim Vorbeiflug gewann Orion genug Geschwindigkeit für eine ferne rückläufige Umlaufbahn um den Mond. Diese führte die Kapsel 92.000 Kilometer vom Mond fort. Sie war rückläufig (retrograd), weil das Raumschiff in Gegenrichtung zur Umlaufbahn des Mondes um die Erde kreiste.

Als das Raumschiff Orion am 28. November 2022 den Mond umrundete, erreichte es seine größte Entfernung von der Erde. Sie betrug etwas mehr als 400.000 Kilometer. Dabei brach Orion den Rekord von Apollo 13. Seither ist es das am weitesten entfernte Raumschiff, das es Menschen möglich machen sollte, das Weltall zu erforschen.

Die Mission Artemis II soll vier Astronaut*innen um den Mond führen und wieder zurückbringen. Der Start ist schon für 6. Februar geplant.