Bildcredit und Bildrechte: Kevin Hand (JPL/Caltech), Jack Cook (Meeresforschungsinstitut Woods Hole) und Howard Perlman (USGS)

Wie viel von Jupiters Mond Europa ist Wasser? Niemand weiß das sicher, aber dass es eine ganze Menge sein muss, können wir sagen. Das bestätigen die Daten der Raumsonde Galileo, die 1995 bis 2003 bei den Erkundungsflügen durchs Jupiter-System gewonnen wurden. Europa hat einen tiefen Ozean aus flüssigem Wasser unter der vereisten Oberfläche, der den Mond umspannt.

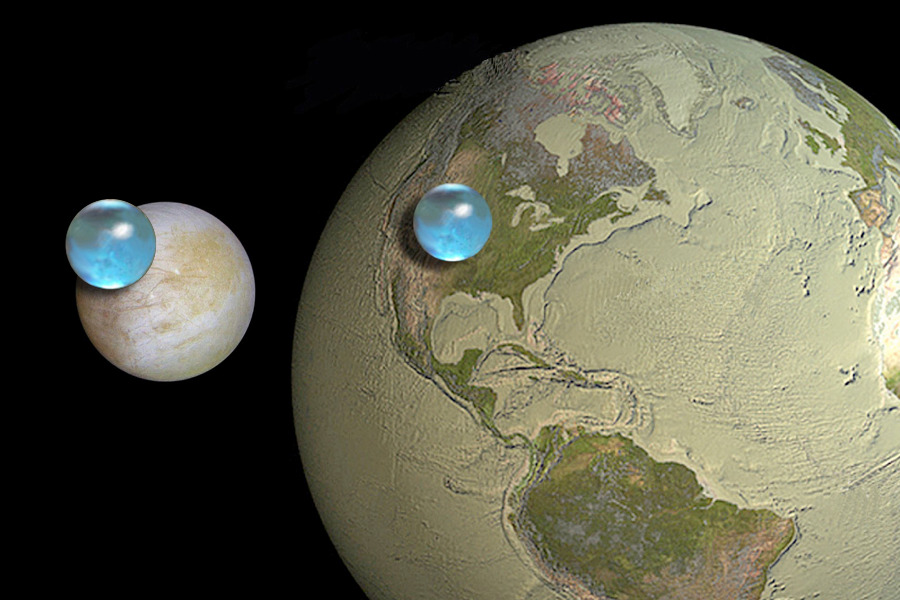

Der Ozean unter der Oberfläche plus die Eisschichten könnten zusammen im Schnitt über 100 Kilometer tief reichen. Nehmen wir die größtmögliche Abschätzung von 100 Kilometern Tiefee an. Dann hätte eine Kugel aus dem Wasser des Mondes Europa einen Radius von über 800 Kilometern.

Diese Abbildung vergleicht die hypothetischen Wasserkugeln der beiden Himmelskörper im selben Maßstab. Links sind Europa und das Wasser darauf, rechts ist die Wassermenge des Planeten Erde dargestellt.

Das Volumen des Ozeans unter der Oberfläche von Europa ist vielleicht sogar größer als das des Wassers auf der Erde. Daher ist er ein verlockendes Ziel für die Suche nach Leben im Sonnensystem außerhalb der Erde. Die robotisch NASA-Raumsonde Europa Clipper startete letztes Jahr zu diesem Zweck.