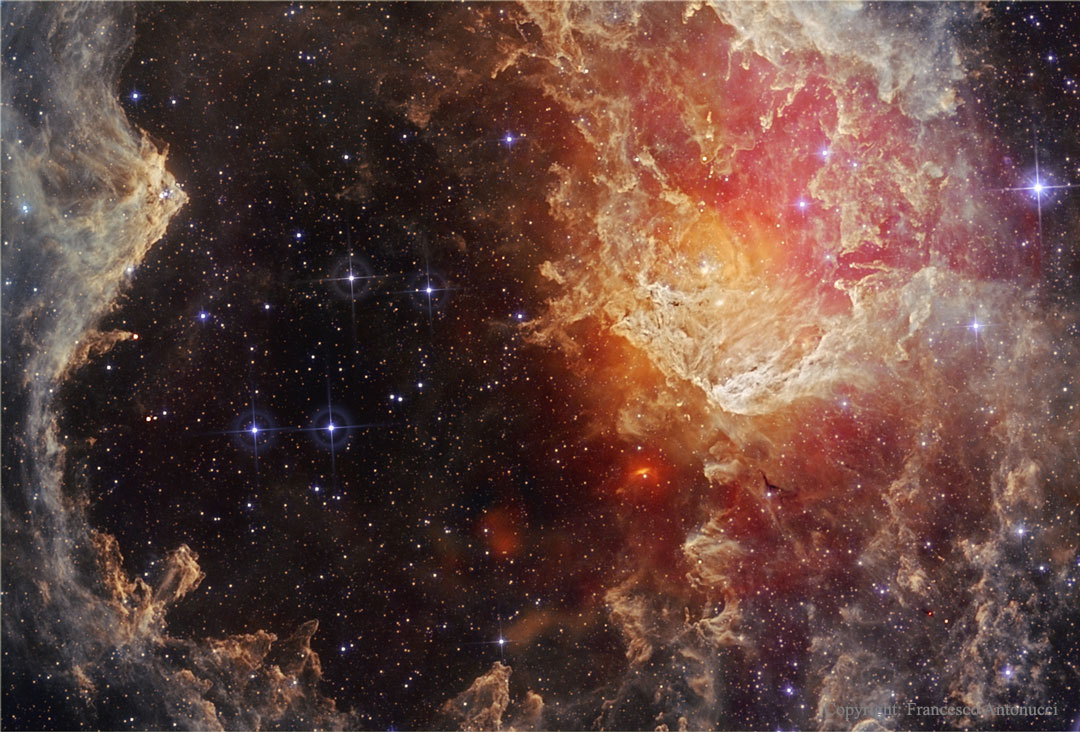

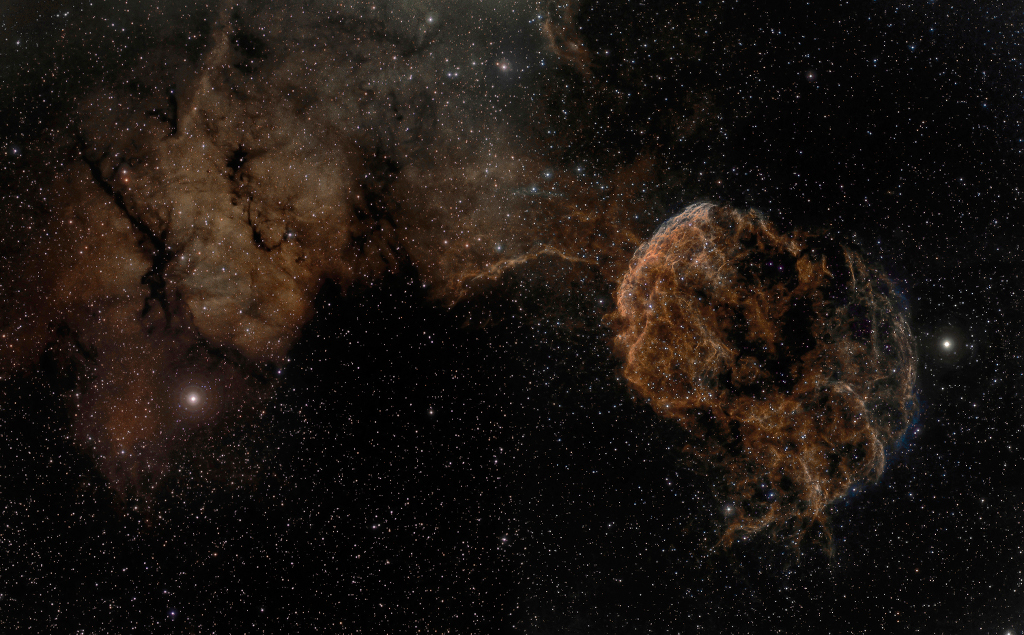

Bildcredit und Bildrechte: César Blanco González

Das Teleskopmosaik zeigt den blassen, schwer fassbaren Quallennebel. Die Szenerie ist rechts und links an den hellen Sternen Mu und Eta Geminorum verankert. Sie leuchten am Fuß der Himmelszwillinge. Der Quallennebel ist die helle, gebogene Emission rechts unter der Mitte. Unten baumeln seine Tentakel.

Die kosmische Qualle liegt im blasenförmigen Supernovaüberrest IC 443. Das ist die wachsende Trümmerwolke eines massereichen Sterns, der explodiert ist. Das Licht der Explosion erreichte die Erde vor mehr als 30.000 Jahren.

Sein Cousin in astrophysikalischen Gewässern ist der Krebsnebel. Auch er ist ein Supernovaüberrest. Beide Nebel enthalten einen Neutronenstern. Das ist der Rest des kollabierten Sternkerns. Der Emissionsnebel links oben ist Sharpless 249.

Der Quallennebel ist etwa 5000 Lichtjahre entfernt. In dieser Entfernung ist das Schmalband-Kompositbild etwa 300 Lichtjahre groß.