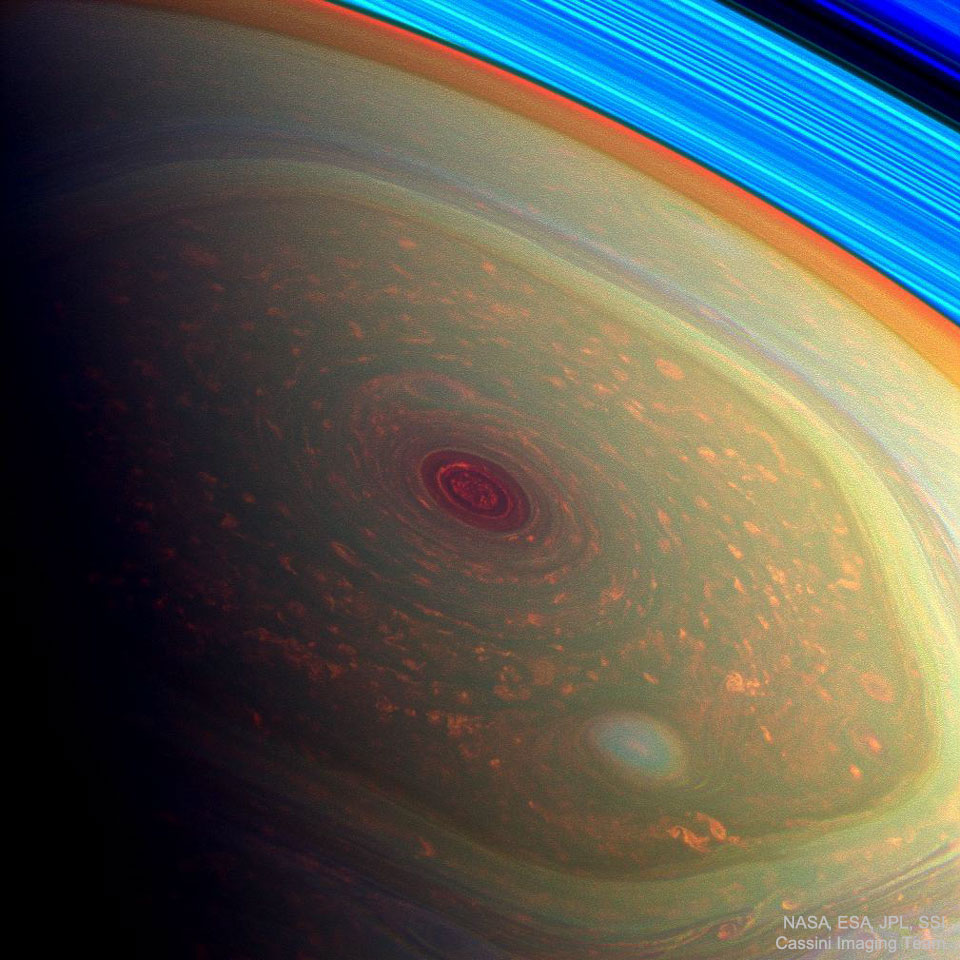

Bildcredit und Bildrechte: NASA, ESA, JPL, SSI, Cassini-Bildgebungsteam

Warum bilden diese Wolken auf Saturn ein Sechseck? Niemand weiß das genau. Es wurde in den 1980er-Jahren entdeckt, als die Voyager-Sonden an Saturn vorbeiflogen. Niemand hat je zuvor irgendwo im Sonnensystem etwas Ähnliches gesehen.

Als die Weitwinkelkamera der Raumsonde Cassini Ende 2012 ihre ersten sonnenbeleuchteten Ansichten von Saurns Nordpol machte, nahm sie dieses faszinierende Falschfarbenbild auf. Das Komposit aus Bilddaten im nahen Infrarot bildet niedrige Wolken in roten Farbtönen ab und hohe Wolken in Grün. Dadurch wirkt Saturns Wolkenlandschaft sehr lebendig.

Dieses und ähnliche Bilder zeigen die Stabilität des Sechsecks mehr als ganze 20 Jahre nach Voyager. Filme von Saturns Nordpol zeigen die Wolkenstruktur, die während der Rotation ihre sechseckige Form behält. Anders als einzelne Wolken, die auf der Erde wie ein Sechseck erscheinen, hat Saturns Wolkenmuster offenbar sechs klar definierte, fast gleich lange Seiten. Ganze vier Erden würden in dieses Sechseck passen.

Hinter den Wolkenoberflächen leuchten rechts oben blau gefärbte Bögen der prächtigen Ringe des Planeten.