Bildcredit und Bildrechte: NASA, ESA, CSA, Bearbeitung: Joseph DePasquale (STScI)

Molekulares Gas, das mit hoher Geschwindigkeit von einem Paar aktiver junger Sterne ausströmt, leuchten im Infrarotlicht. Sie sind auf diesem Bild, das mit der NIRcam des Weltraumteleskops James Webb aufgenommen wurde, dargestellt.

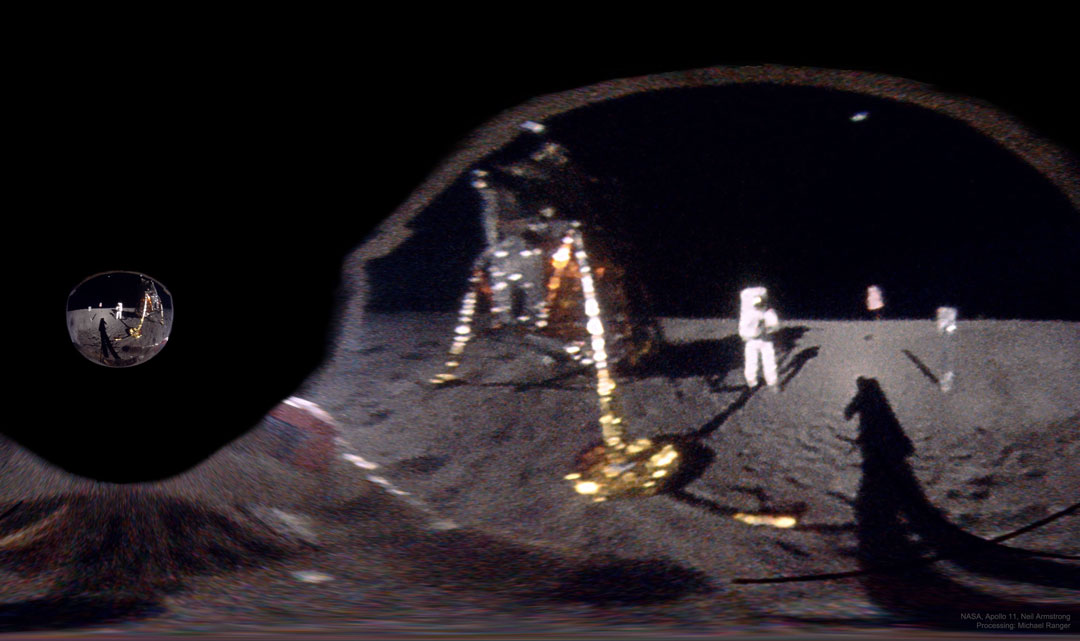

Die jungen Sterne sind als HH (Herbig-Haro) 46/47 katalogisiert. Sie befinden sich in einem dunklen Nebel, der in sichtbarem Licht großteils undurchsichtig ist. Das Sternenpaar ist auf dem NIRcam-Bild in der Mitte der markanten rötlichen Beugungsspitzen. Ihre energiereichen Sternströme sind fast ein Lichtjahr lang und wühlen sich in das dunkle interstellare Material.

Dieses junge Sternsystem ist nur etwa 1140 Lichtjahre entfernt, also relativ nahe und liegt im nautischen Sternbild Schiffssegel. Es eignet sich bestens für die Erforschung mit Webbs Infrarotausrüstung.