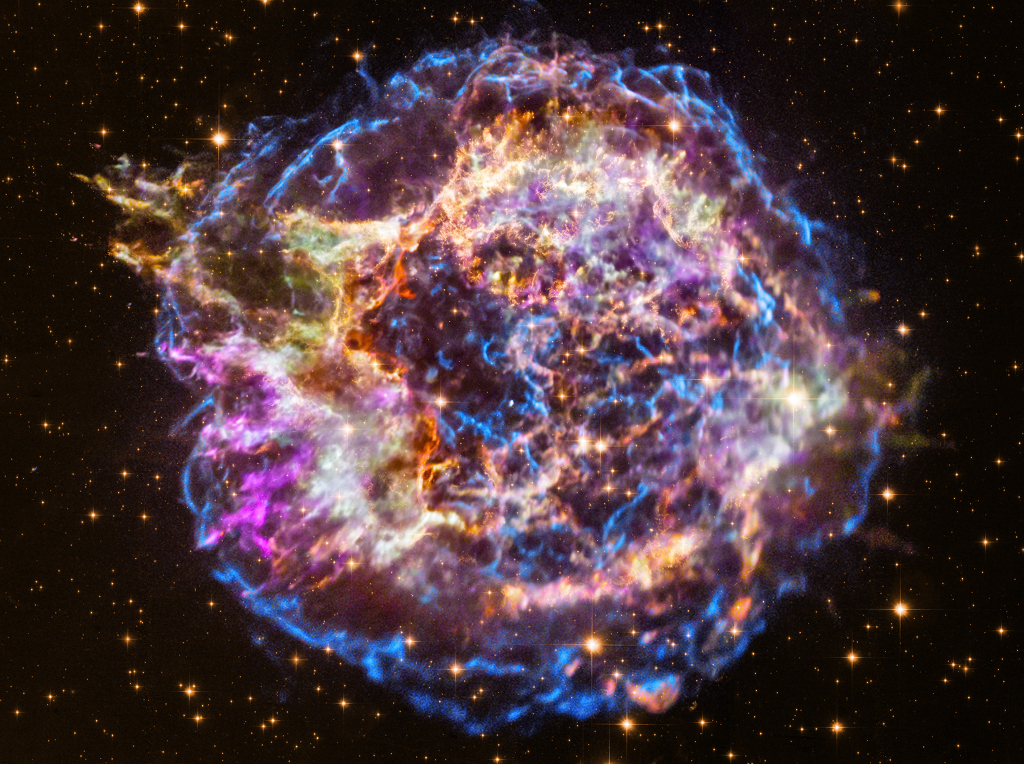

Bildcredit: Röntgen – NASA, CXC, SAO; Optisch – NASA, STScI

Beschreibung: Massereiche Sterne in unserer Milchstraße haben ein eindrucksvolles Leben. Ihre Kernschmelzöfen, die durch den Kollaps gewaltiger kosmischer Staubwolken entstehen, entzünden sich und erzeugen in ihrem Inneren schwere Elemente. Nach wenigen Millionen Jahren wird die angereicherte Materie in den interstellaren Raum zurückgestoßen, wo die Sternbildung erneut beginnen kann.

Diese expandierende Trümmerwolke ist als Cassiopeia A bekannt und ein Beispiel für die Schlussphase im Lebenszyklus eines Sterns. Das Licht der Explosion, bei der dieser Supernovaüberrest entstand, wäre erstmals vor etwa 350 Jahren am Himmel des Planeten Erde zu sehen gewesen, doch dieses Licht brauchte ungefähr 11.000 Jahre, um zu uns zu gelangen.

Dieses Falschfarbenbild wurde aus Röntgen- und optischen Bilddaten des Chandra-Röntgenobservatoriums und des Weltraumteleskops Hubble zusammengesetzt. Es zeigt die immer noch heißen Fasern und Knoten im Überrest. In der geschätzten Entfernung von Cassiopeia A ist das Bild zirka 30 Lichtjahre breit. Energiereiche Röntgenemissionen bestimmter Elemente wurden farbcodiert: Silizium rot, Schwefel gelb, Kalzium grün und Eisen violett. Diese Farbcodierung hilft Astronomen, die Wiedergewinnung des Sternstaubs in unserer Galaxis zu untersuchen.

Die äußere, immer noch expandierende Druckwelle ist in blauen Farbtönen abgebildet. Der helle Fleck nahe der Mitte ist ein Neutronenstern – der unglaublich dichte kollabierte Überrest des massereichen Sternkerns.