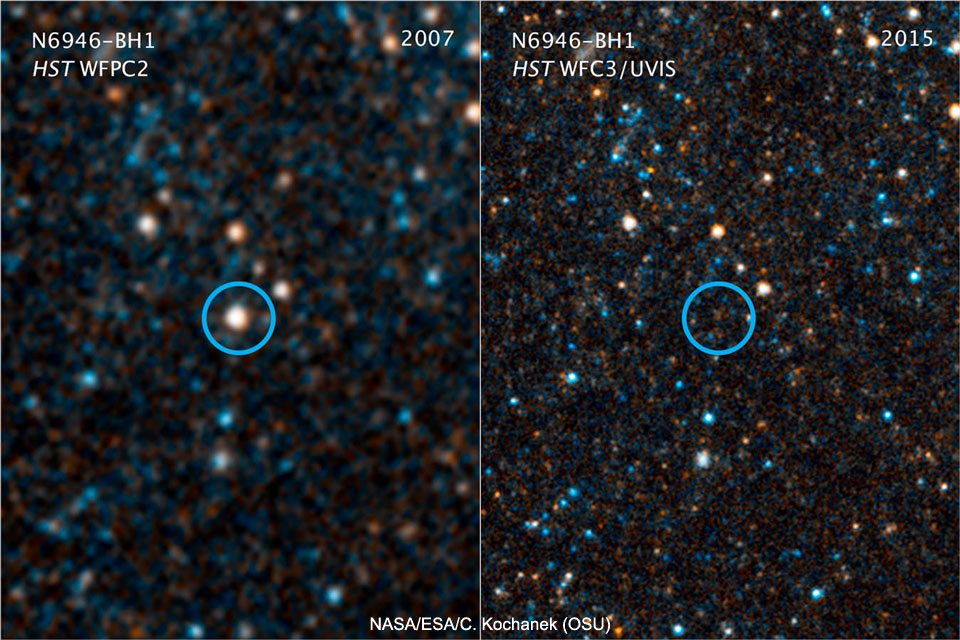

Bildcredit: NASA, ESA, Hubble, C. Kochanek (OSU)

Was passiert mit dem Riesenstern N6946-BH1? Vor ein paar Jahren war er da. Hubble fotografierte ihn. Nun ist dort nur noch ein blasses Leuchten. Noch seltsamer ist, dass es keine helle Supernova gab, obwohl der Stern einige Monate lang deutlich heller wurde.

N6946-BH1 enthält etwa 25 Sonnenmassen. Die führende Theorie besagt, dass die starke Gravitation bei seinem finalen stürmischen Kampf den Großteil des Sterns zusammenhielt. Danach versank ein Großteil des Sterns in einem hausgemachten Schwarzen Loch. Falls dem so ist, entstand wohl aus allem, was außerhalb des Schwarzen Lochs übrig blieb, eine Akkretionsscheibe. Sie strahlt vergleichsweise blasses Infrarotlicht ab und wirbelt herum, ehe sie hineinfällt.

Falls sich diese finale Entwicklung am Ende bei anderen Sternen bestätigt, wäre das ein direkter Hinweis, dass ein sehr massereicher Stern seine Existenz eher mit einem Wimmern als mit einem Knall beendet.