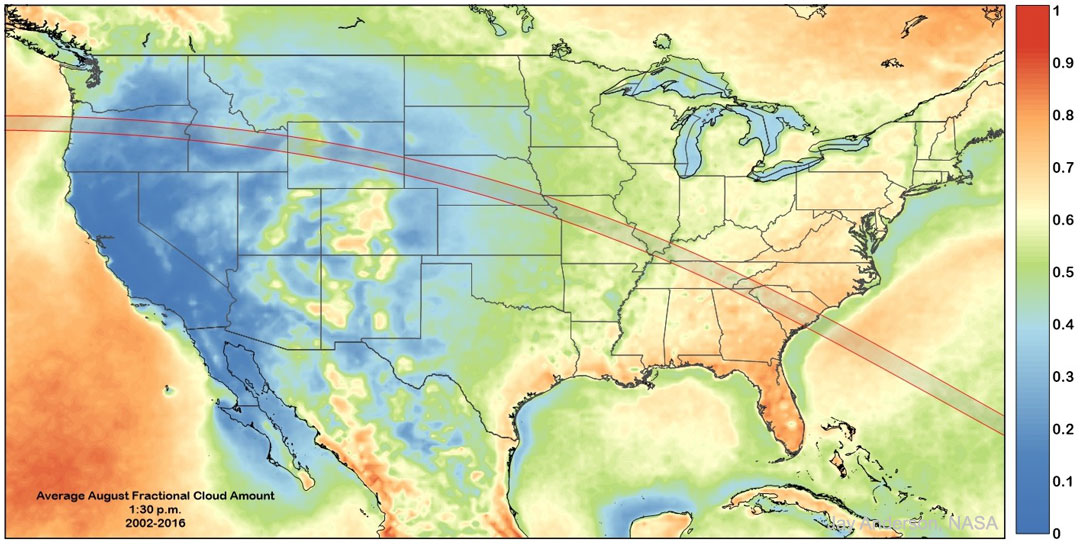

Bildcredit: Jay Anderson; Data: MODIS-Satellit, NASA-GSFC

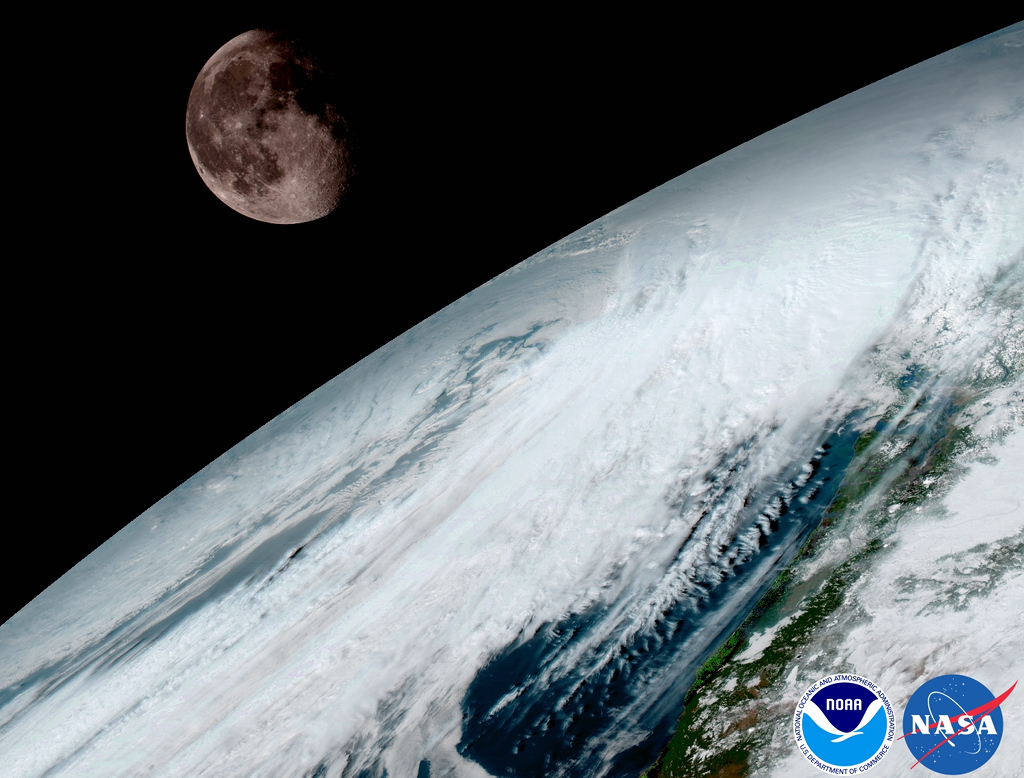

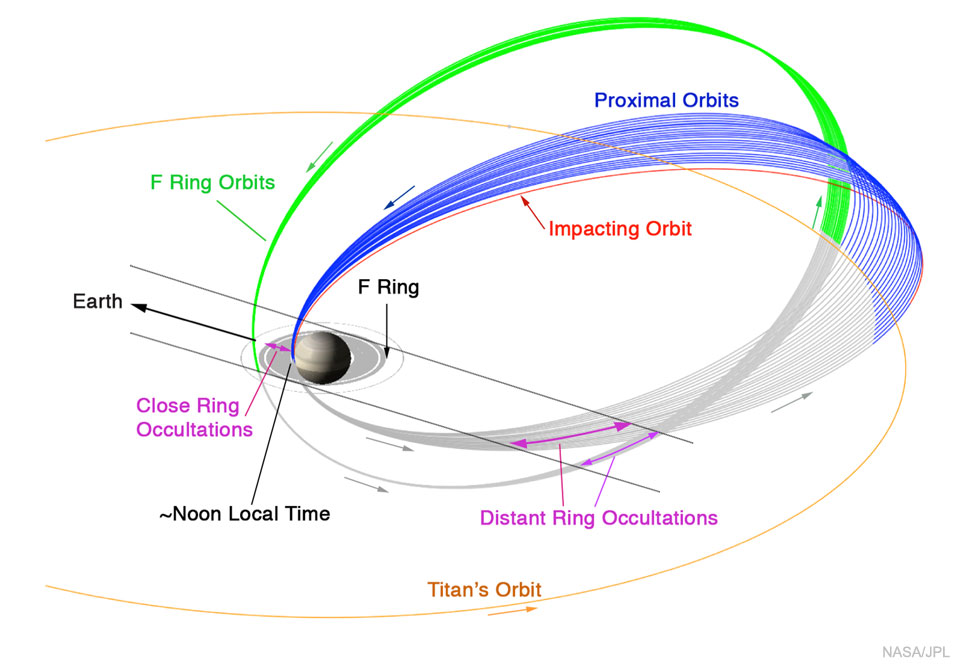

Plant ihr, die amerikanische Finsternis am 21. August zu beobachten? Ein paar Stunden nach Sonnenaufgang sieht man auf einem schmalen Pfad, der quer über die USA verläuft, eine seltene totale Sonnenfinsternis. Wer nicht auf dem Pfad ist, sieht eine partielle Finsternis. Einige leben genau auf dem Totalitätspfad. Doch sicherlich kommen viel mehr Menschen nach einer gut geplanten Fahrt dorthin.

Ein Problem bei Finsternissen ist, dass manchmal Wolken im Weg sind. Um eure Chancen auf klare Sicht zu verbessern, solltet ihr eine Karte studieren. Sucht dann ein passendes Reiseziel mit historisch geringer Chance auf dicke Wolken während der Totalität. Viele Amerikaner besitzen Smartphones mit Kameras. Daher wird diese amerikanische Finsternis vielleicht das am meisten fotografierte Ereignis der Weltgeschichte.

Suche Gesellschaft: Plane eine Finsternisparty!