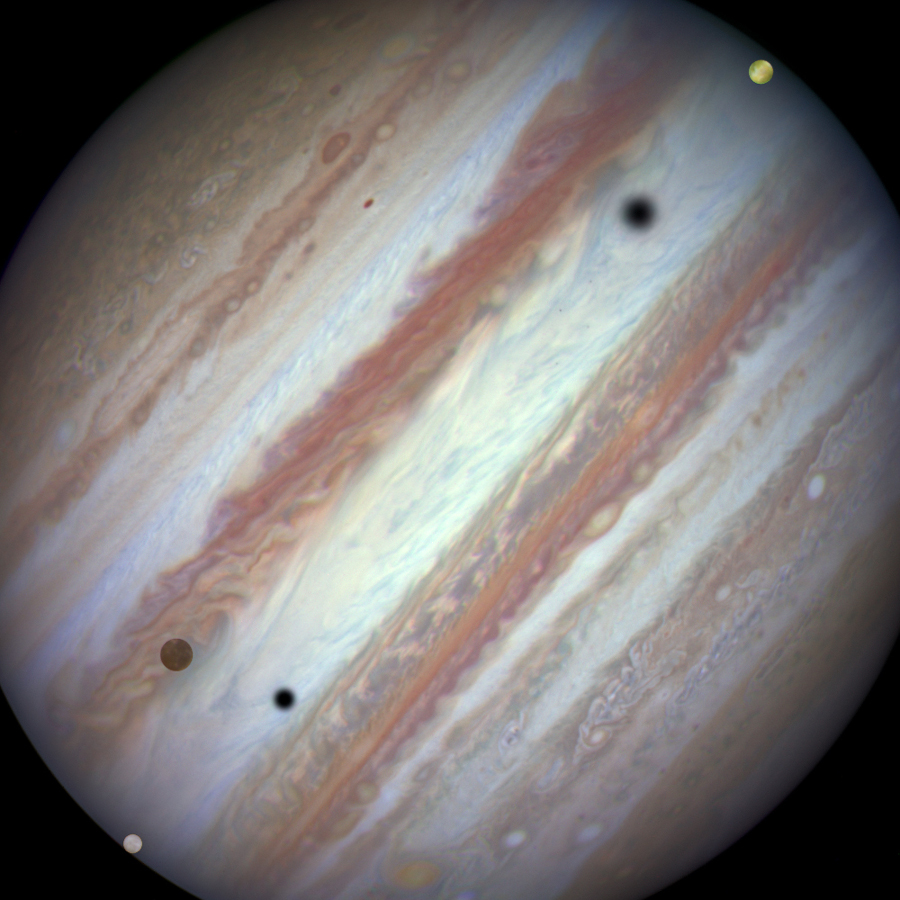

Bildcredit: Subaru, NAOJ, NASA/ESA/Hubble, R.W. Olsen – Bearbeitung: Federico Pelliccia und Rolf Wahl Olsen

Im südlichen Sternbild Rabe kollidieren zwei große Galaxien. Sie sind ungefähr 60 Millionen Lichtjahre entfernt und als NGC 4038 und NGC 4039 katalogisiert. Die schwerfällige, gewaltige Umwälzung dauert Hunderte Millionen Jahre. Sterne in den Galaxien kollidieren dabei nur selten. Doch ihre großen Wolken aus molekularem Gas und Staub stoßen zusammen. Das löst mitten im kosmischen Trümmerhaufen Episoden heftiger Sternbildung aus.

Dieses Kompositbild ist etwa 500.000 Lichtjahre breit. Es zeigt auch neue Sternhaufen und Materieströme. Sie wurden durch die Gezeiten weit vom Ort der Karambolage weggeschleudert.

Das Mosaik entstand gemeinschaftlich aus den Daten kleiner und großer Teleskope auf der Erde. Sie betonen die langen, zarten Gezeitenströme. Das Ergebnis kombinierte man mit sehr detailreichen Bildern der hellen Kerne. Diese stammten vom Weltraumteleskop Hubble. Der visuelle Eindruck der langen gebogenen Strukturen gab dem Galaxienpaar seinen Namen: Die Antennen.