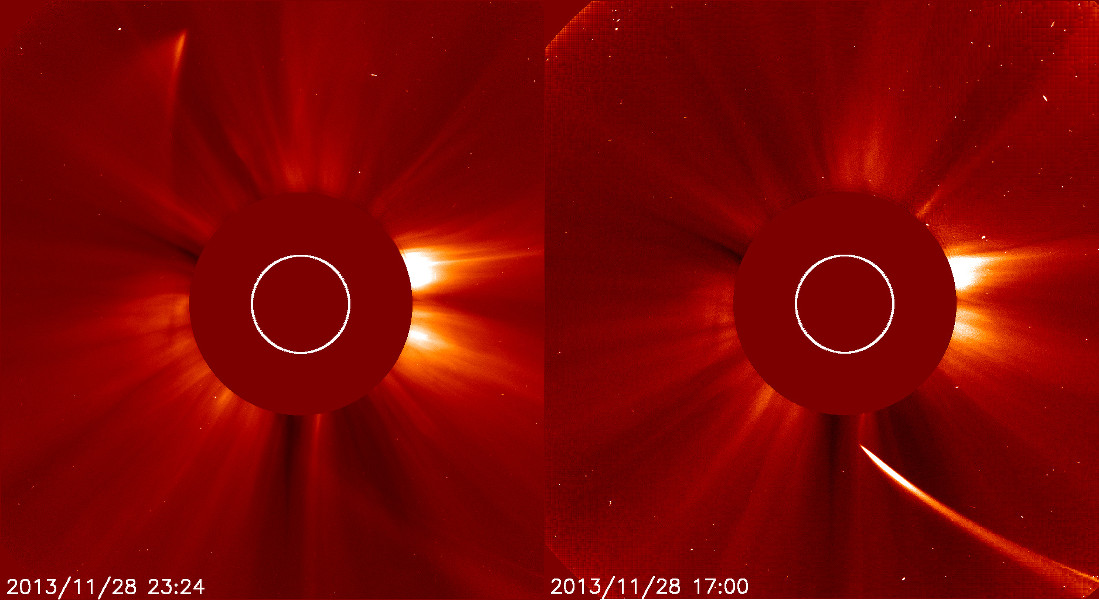

Bildcredit: NASA, ESA, SOHO – Videobearbeitung: Babak Tafreshi (TWAN)

Bei seinem Periheldurchgang kam der sonnenstreifende Komet ISON der Sonne qualvoll nahe. Da er nicht wieder im Blickfeld der Raumsonden auftauchte, welche die Sonne beobachten, galt er als verloren. Doch ISON überraschte gestern, als Material sichtbar wurde, das die Kometenbahn entlangwanderte. Es entstand sogar ein ausgedehnter, fächerförmiger Staubschweif.

Dieses Video (vimeo, youtube) wurde im HD-Format aufbereitet. Es entstand aus Bildern des Koronographen der Raumsonde SOHO und folgt dem Kometen in den Stunden vor und nach dem Periheldurchgang. Das Sichtfeld zeigt den Blick von SOHOs Weitwinkel- (blau) und Teleobjektivkamera (rot). In beiden Feldern wird das alles überstrahlende Sonnenlicht von einer zentralen Abdeckscheibe ausgeblendet. Der weiße Kreis markiert die Position und Größe der Sonne.

Noch sind viele Fragen offen. Doch es wäre möglich, dass ein kleiner Teil des Kometenkerns ganz oder teilweise erhalten blieb. Wenn das passiert ist, geht der Überraschungskomet ISON in den nächsten Tagen vor Sonnenaufgang auf.