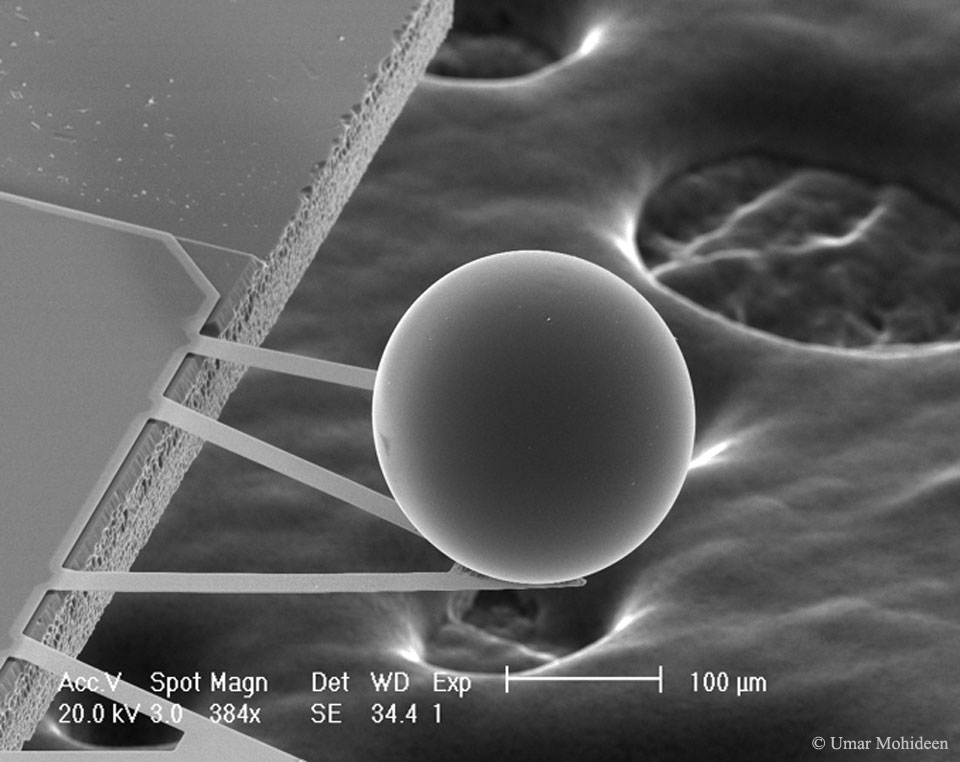

Bildcredit und Bildrechte: Umar Mohideen (U. California at Riverside)

Diese winzige Kugel liefert Hinweise, dass sich das Universum ewig ausdehnt. Sie ist etwas größer als 1/10 mm und bewegt sich auf eine glatte Platte zu. Das ist die Reaktion auf Energieschwankungen im Vakuum des leeren Raumes. Diese Anziehung wird als Casimir-Effekt bezeichnet. Er ist nach dem Entdecker benannt, der vor etwa 60 Jahren verstehen wollte, warum sich zähe Flüssigkeiten wie Mayonnaise so langsam bewegen.

Heute gibt es Hinweise, dass ein Großteil der Energiedichte im Universum eine unbekannte Form hat. Sie wird als Dunkle Energie bezeichnet. Form und Ursprung der Dunklen Energie sind gänzlich unbekannt. Sie wurde aber im Zusammenhang mit Vakuumfluktuation vorhergesagt, ähnlich wie der Casimir-Effekt. Die Dunkle Energie wird auf unbekannte Weise vom Raum selbst erzeugt.

Die gewaltige, rätselhafte Dunkle Energie stößt anscheinend jede Materie durch Gravitation ab. Das führt wahrscheinlich dazu, dass sich das Universum bis in alle Ewigkeit ausdehnt. Die Erforschung der Vakuumenergie hat höchste Priorität, nicht nur um das Universum besser zu verstehen, sondern auch um zu verhindern, dass mechanische Teilchen von Mikromaschinen aneinander kleben.