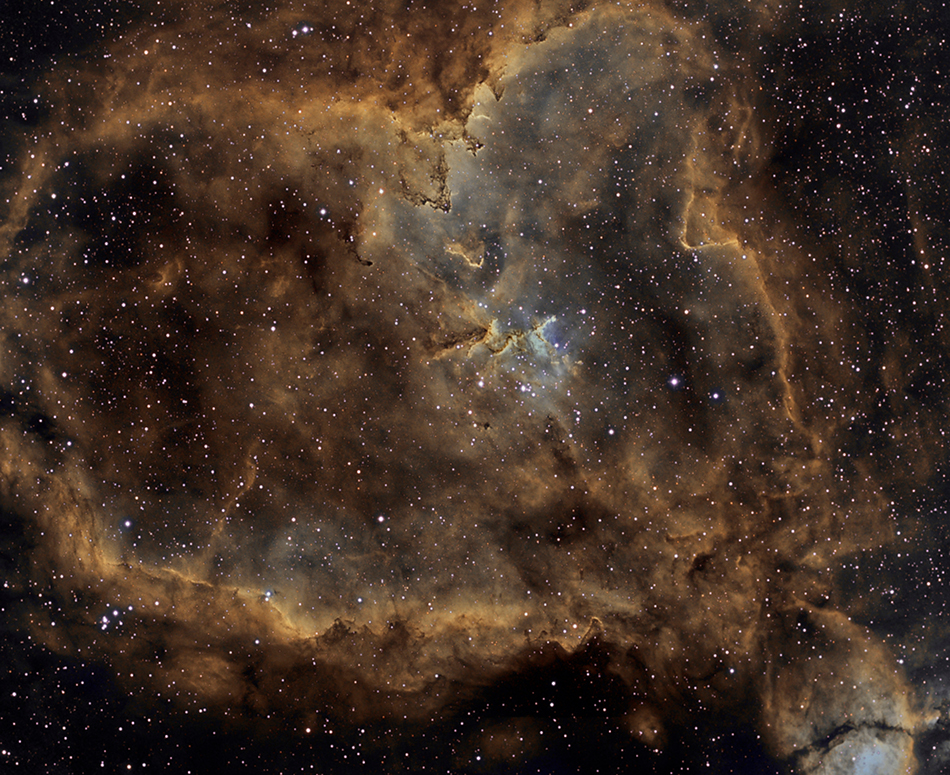

Bildcredit und Bildrechte: Jiajie Zhang

Komet Lovejoy (C/2013 R1) verblasst schon, weil er ins äußere Sonnensystem zurückkehrt. Doch er schmückt immer noch den Himmel über dem Planeten Erde. Der Komet ist eine zarte Erscheinung in Ferngläsern und kleinen Teleskopen.

Das Relikt aus den Entwicklungsjahren des Sonnensystems wurde am 12. Jänner in der Morgendämmerung zwischen den Sternen im Schlangenträger (Ophiuchus) fotografiert. Nahe beim Kometen leuchtet der helle Stern Alpha Ophiuchi. Er ist auch als Ras Alhague bekannt, das ist der arabische Begriff für „Kopf des Schlangensammlers“.

Die gewundene Form darunter ist die antike Chinesische Mauer beim Panlongshan-Abschnitt nordöstlich von Peking. Panlongshan wird mit „Eingerollter Drache“ übersetzt. Die Szenerie wurde mit Digitalkamera und Teleobjektiv nacheinander auf zwei Aufnahmen fotografiert. Die Bilder wurden kombiniert. So wirken der Vordergrund und der Himmel in der Dämmerung natürlich.