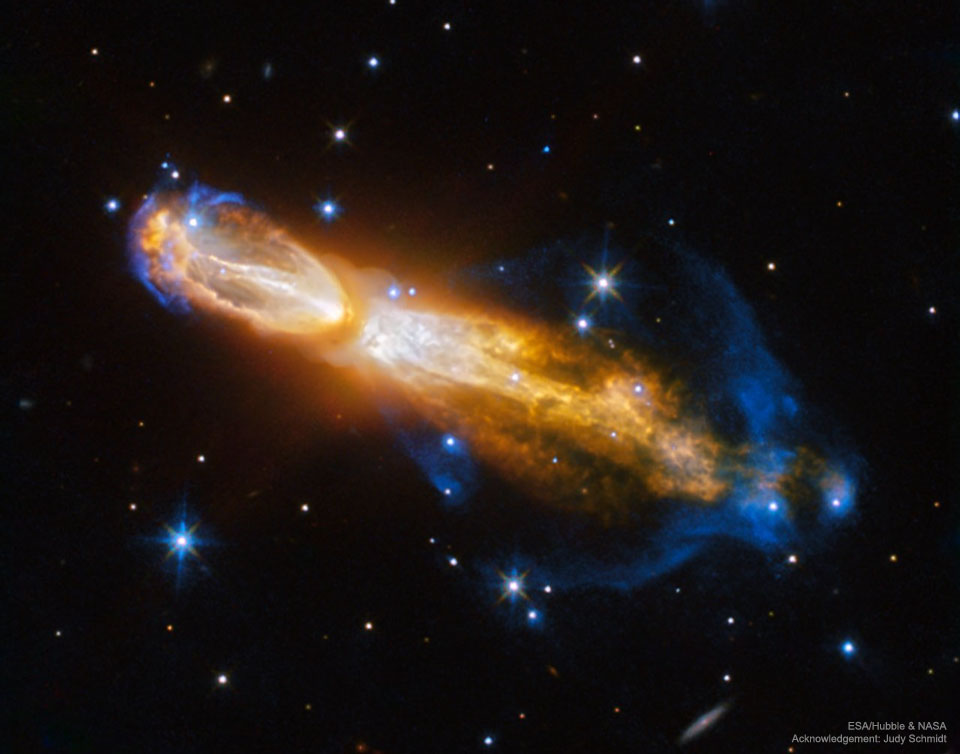

Bildcredit: NASA, ESA, Hubble, MAST – Bearbeitung: Judy Schmidt

Mit dem Zentralstern im Flaschenkürbisnebel geht es zu Ende. Nun entstehen darin Gaswolken, die sich schnell ausdehnen. Der Kernbrennstoff des einst normalen Sterns geht zur Neige. Daher schrumpft die Zentralregion zu einem Weißen Zwerg. Dabei wird ein Teil der Energie frei. Das führt dazu, dass sich die äußere Hülle des Sterns ausdehnt. In diesem Fall entsteht ein fotogener protoplanetarer Nebel.

Das Gas rammt mit Millionen km/h das umgebende interstellare Gas. Dabei entsteht eine Überschall–Stoßfront. Ionisierter Wasserstoff und Stickstoff beginnen blau zu leuchten. Der vergehende Zentralstern ist von dichtem Gas und Staub verborgen.

Der Flaschenkürbisnebel ist auch als Faules-Ei-Nebel und OH231.8+4.2 bekannt. Er verwandelt sich wahrscheinlich in den nächsten 1000 Jahren in einen vollständigen bipolaren planetarischen Nebel. Dieser Nebel ist etwa 1,4 Lichtjahre lang und 5000 Lichtjahre entfernt. Er befindet sich im Sternbild Achterdeck des Schiffs (Puppis).