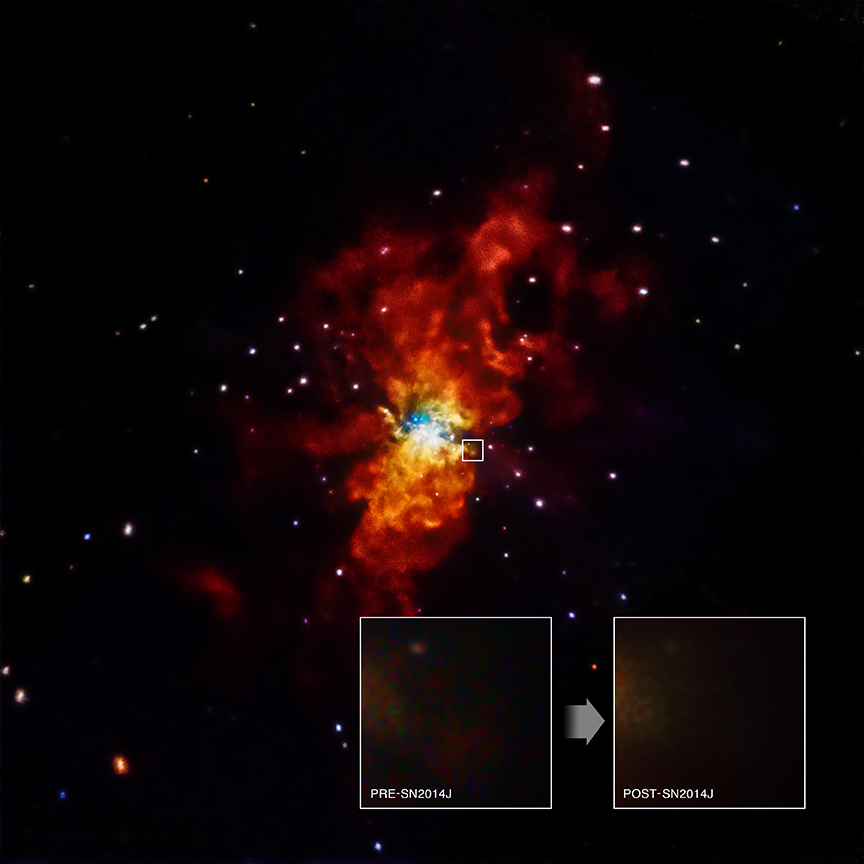

Illustrationscredit und Bildrechte: Mark A. Garlick (Space-art.co.uk)

Bringt diese Dämmerung eine neue Nova? Das überlegen vielleicht Menschen in der Zukunft, wenn sie auf einem Planeten in einem kataklysmisch veränderlichen Doppelsternsystem leben.

Bei kataklysmischen Veränderlichen fließt Gas von einem großen Stern in eine Akkretionsscheibe, die um einen massereichen, kompakten weißen Zwergstern kreist. Wenn ein Klumpen Gas in der Akkretionsscheibe über eine gewisse Temperatur erhitzt wird, können explosive kataklysmische Ereignisse wie eine Zwergnova stattfinden. Dabei fällt der Klumpen schneller auf den Weißen Zwerg und landet mit einem hellen Blitz.

Eine Zwergnova zerstört keinen der beide Sterne. Zwergnovae können in unregelmäßigen Zeitabständen stattfinden. Das können wenige Tagen bis zu zehn Jahre sein. So eine Nova setzt weniger Energie frei als eine Supernova.

Doch wenn wiederholte Novae nicht heftig genug sind, um mehr Gas auszustoßen, als von außen einfällt, sammelt sich Materie auf dem Weißen Zwergstern an. Schließlich überschreitet der Weiße Zwerg die Chandrasekhargrenze. Dann bietet eine Höhle wie jene im Vordergrund wohl wenig Schutz, denn der ganze Weiße Zwerg explodiert als gewaltige Supernova.