Bildcredit: ESA, Rosetta, NAVCAM; Bearbeitung: Giuseppe Conzo

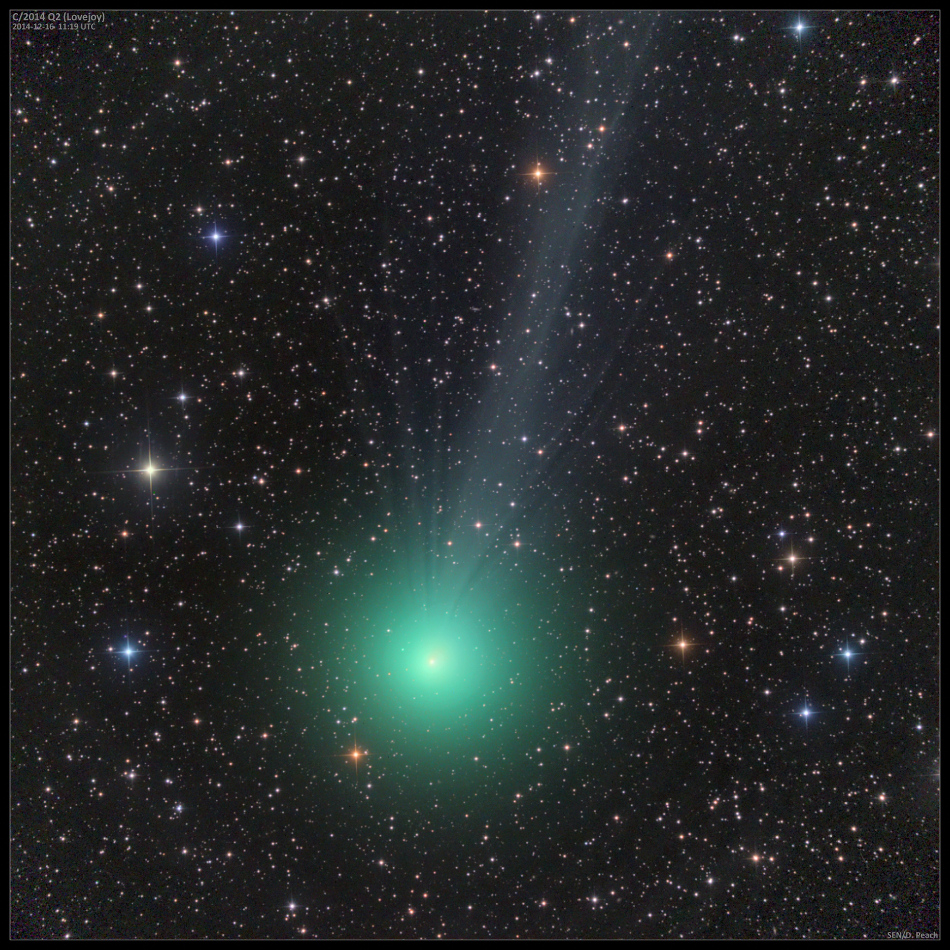

Was passiert mit dem Kometen 67P/Tschurjumow–Gerassimenko? Der 3 Kilometer große Komet nähert sich der Sonne. Dabei stößt der Kern durch die Erwärmung Gas und Staub ab.

Letzten Juli erreichte die Raumsonde Rosetta den schroffen Doppelkern des Kometen. Gemeinsam mit dem riesigen dunklen Eisberg umkreist sie die Sonne. Die Roboter-Raumsonde Rosetta schickte Daten zur Erde, die nun analysiert werden. Sie zeigten, dass das Wasser, das 67P verströmt, sich deutlich von dem Wasser auf der Erde unterscheidet. Das zeigt, dass das irdische Wasser vermutlich nicht von urzeitlichen Kollisionen mit Kometen wie 67P stammt.

Außerdem entdeckten weder Rosetta noch die Landesonde Philae ein Magnetfeld beim Kometenkern. Das ist ein Hinweis, dass Magnetismus in der Entwicklung des frühen Sonnensystems wohl keine große Rolle spielte.

Der Komet 67P ist hier in Falschfarben als Sichel zu sehen. Im August 2015 erreicht er die größte Nähe zur Sonne. Er kommt ihr fast so nahe wie die Erde. Bis dahin steigert der Komet seine Verdunstungsrate.