Bildcredit und Bildrechte: Sherry Winkelman (CXC)

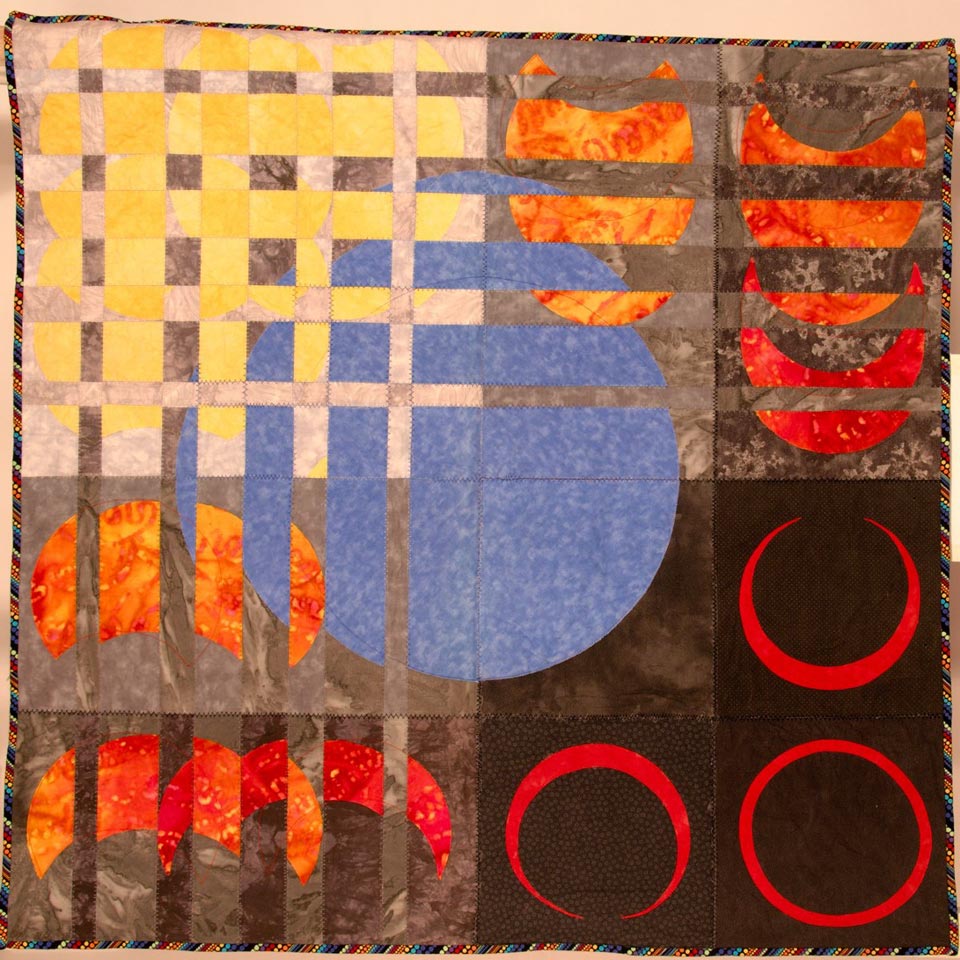

Manche Leute sind so begeistert von Sonnenfinsternissen, dass sie Quilts nähen. Hier ist so ein Werkstück zu sehen, das aus Begeisterung entstand. Die Decke misst 1 mal 1 Meter. Sie zeigt die Eindrücke einer ringförmigen Finsternis. Dabei ist der Mond zu weit von der Erde entfernt, um die Sonne ganz zu bedecken. Die Finsternis war im Oktober 2002 in Spanien zu sehen.

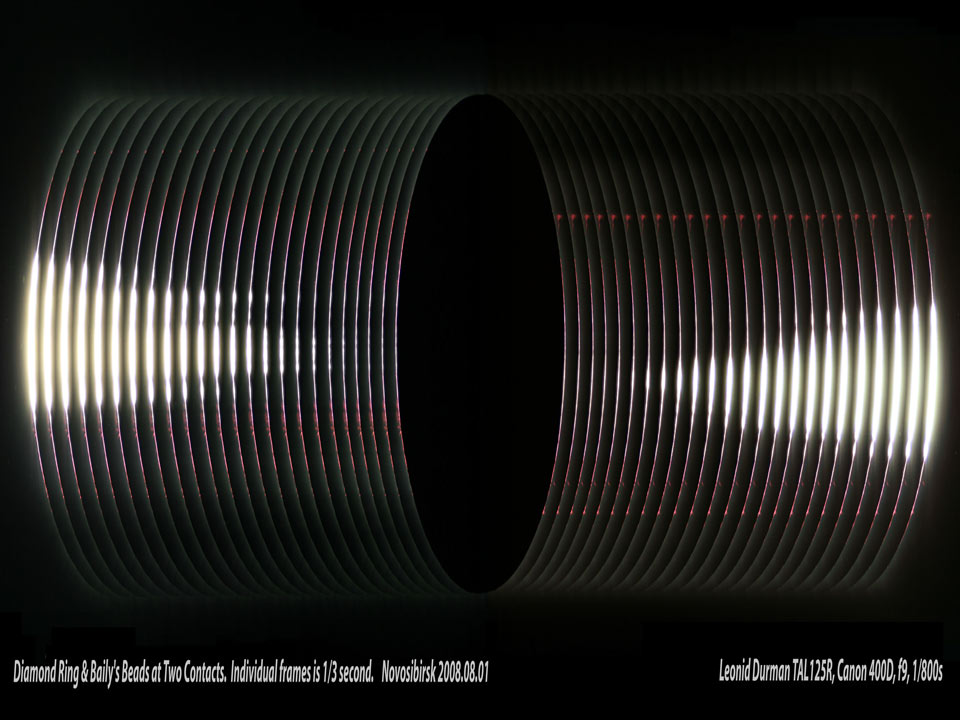

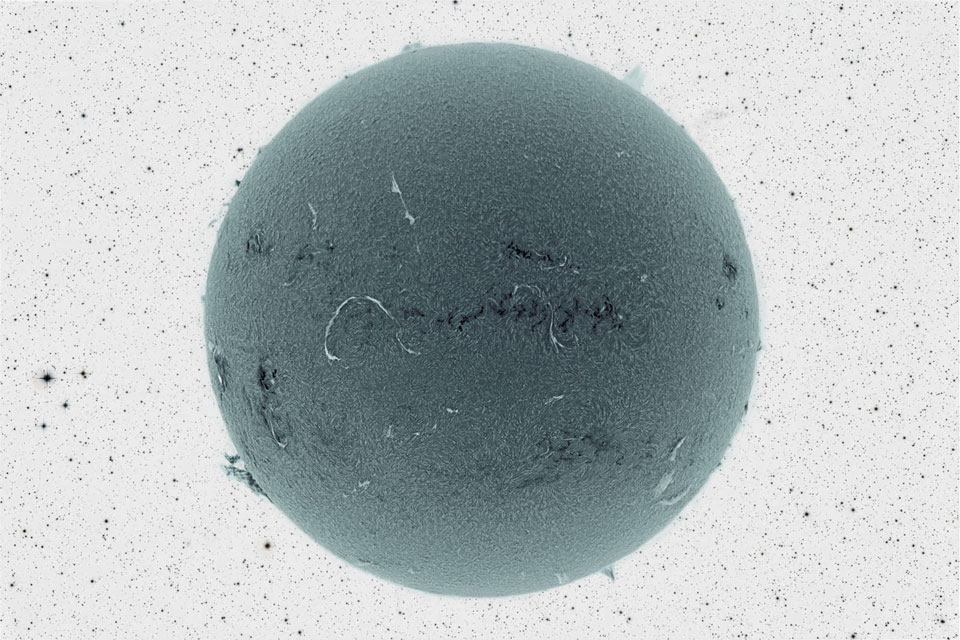

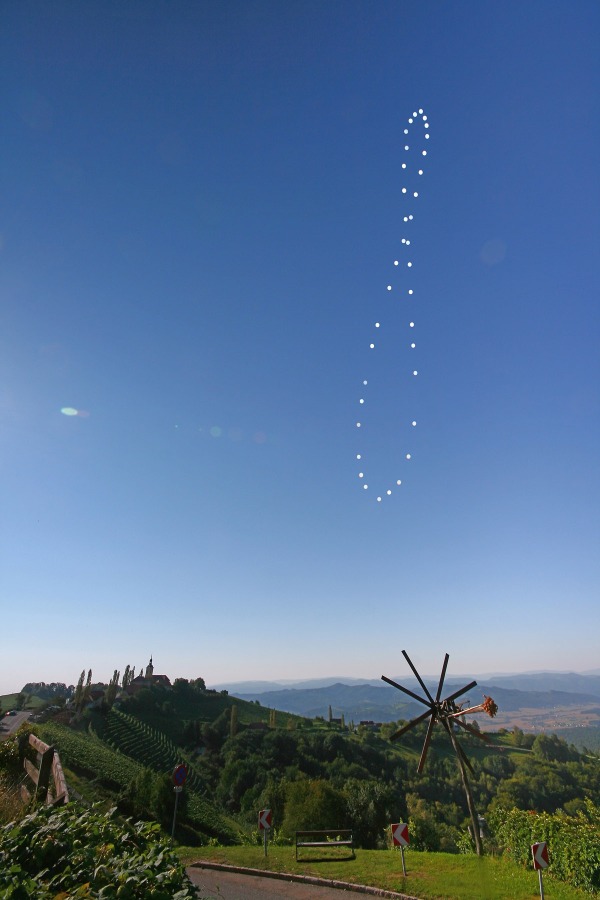

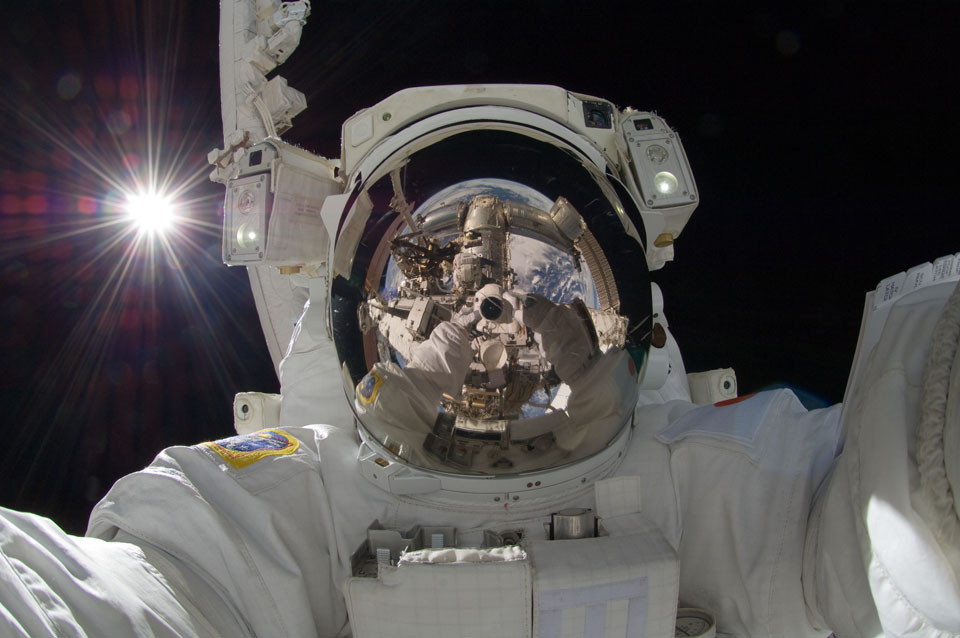

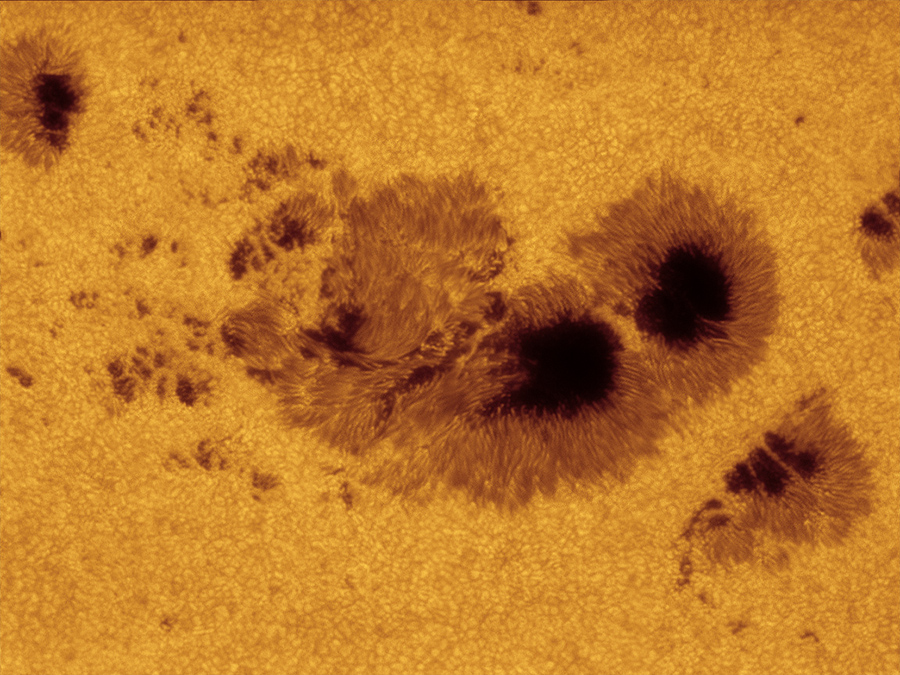

Heute ereignet sich eine totale Sonnenfinsternis, doch sie ist nur für reisefreudige Leute zu sehen und solche, die auf einem schmalen Streifen in Australien leben. Wenige Minuten lang sehen Schaulustige in der Mitte des Finsternispfades, wie der Mond die ganze Sonne bedeckt. Deshalb wird der Tag ungewöhnlich dunkel. Kurz vor und nach der Totalität strömt das Sonnenlicht durch die Täler am Mondrand. So entsteht ein Diamantringeffekt.

Die nächste totale Sonnenfinsternis findet im November 2013 statt.