Bildcredit und Bildrechte: Martin Pugh

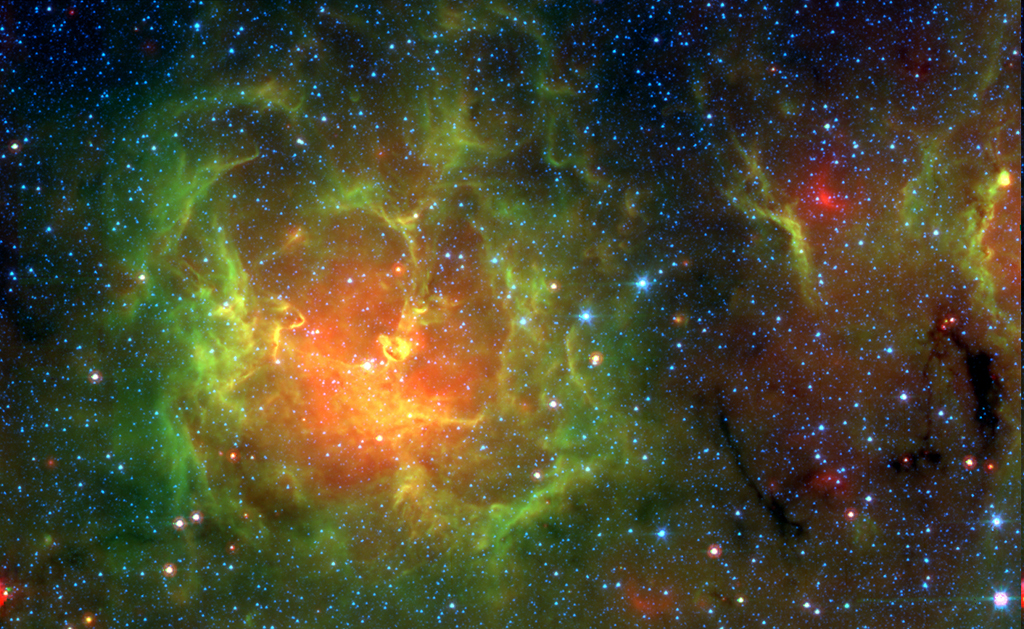

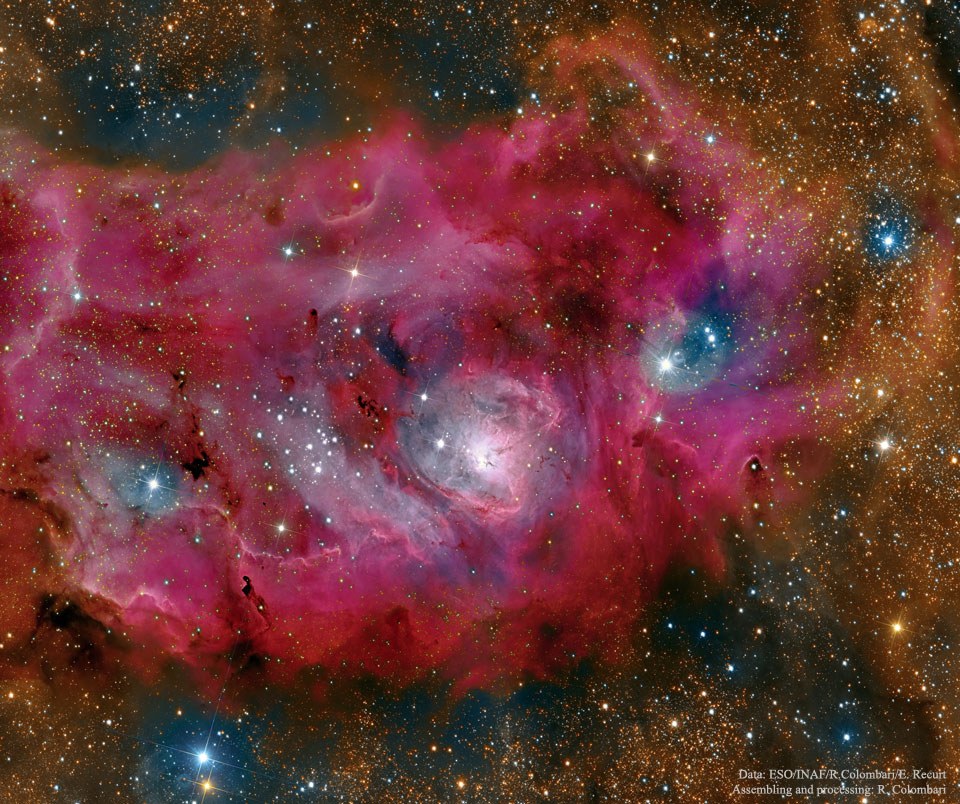

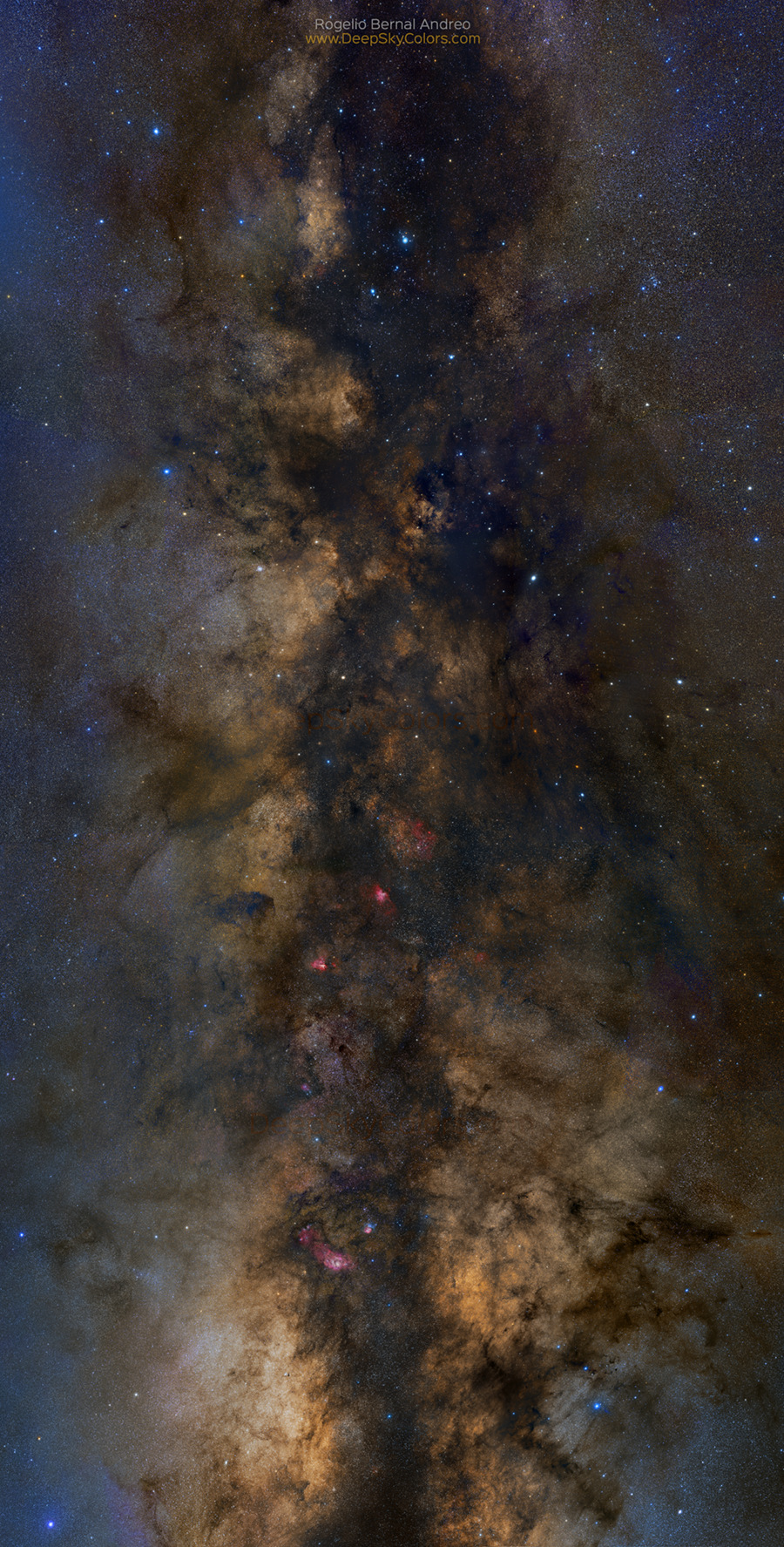

Der prachtvolle Trifidnebel ist auch als Messier 20 bekannt. Er ist etwa 5000 Lichtjahre entfernt und eine farbige Studie an kosmischen Kontrasten. Dieses fast 1 Grad breite Feld teilt er sich mit dem offenen Sternhaufen Messier 21 links oben.

Staubbahnen spalten Trifid in drei Teile. Er ist ungefähr 40 Lichtjahre groß und an die 300.000 Jahre alt. Das macht ihn zu einer der jüngsten Regionen mit Sternbildung am Himmel. In die Staub- und -gaswolken der Entstehung sind neue und junge Sterne eingebettet. Die Entfernung zum offenen Sternhaufen M21 ist ähnlich wie die zu M20. Doch obwohl sich die beiden im Teleskop die prächtige Himmelslandschaft teilen, gibt es keine offensichtliche Verbindung.

Die Sterne von M21 sind viel älter, etwa 8 Millionen Jahre. M20 und M21 findet man leicht mit kleinen Teleskopen im nebelreichen Sternbild Schütze. Diese gut gestaltete Szene ist ein Komposit. Es entstand mit zwei verschiedenen Teleskopen. Filter führten zu Schmalbanddaten, ein hoch aufgelöstes Bild von M20 wurde mit einem breiteren Bildfeld kombiniert, das bis M21 reicht.