Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, Space Science Institute, Cassini

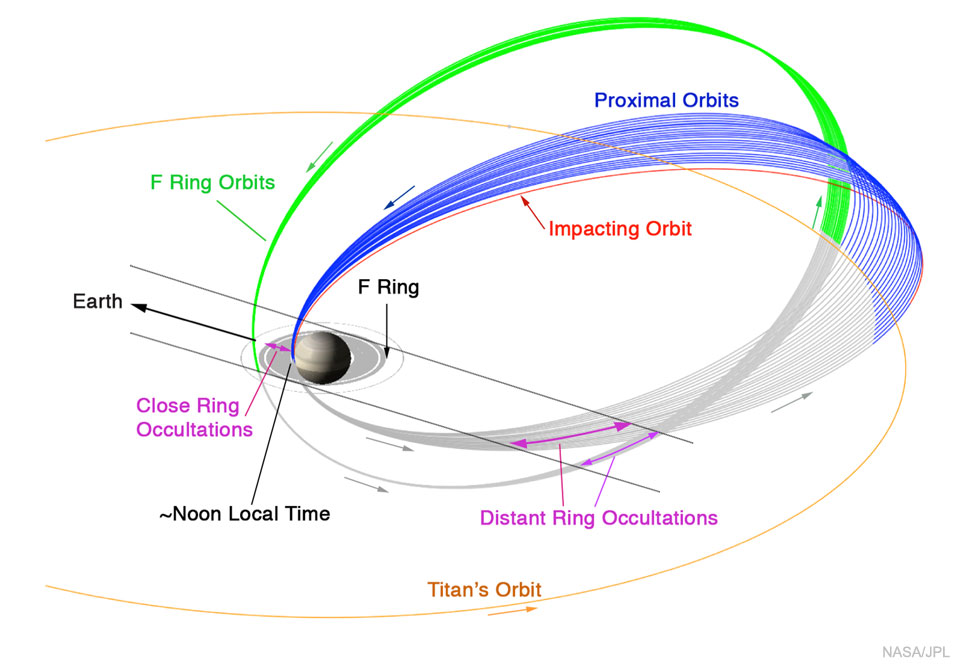

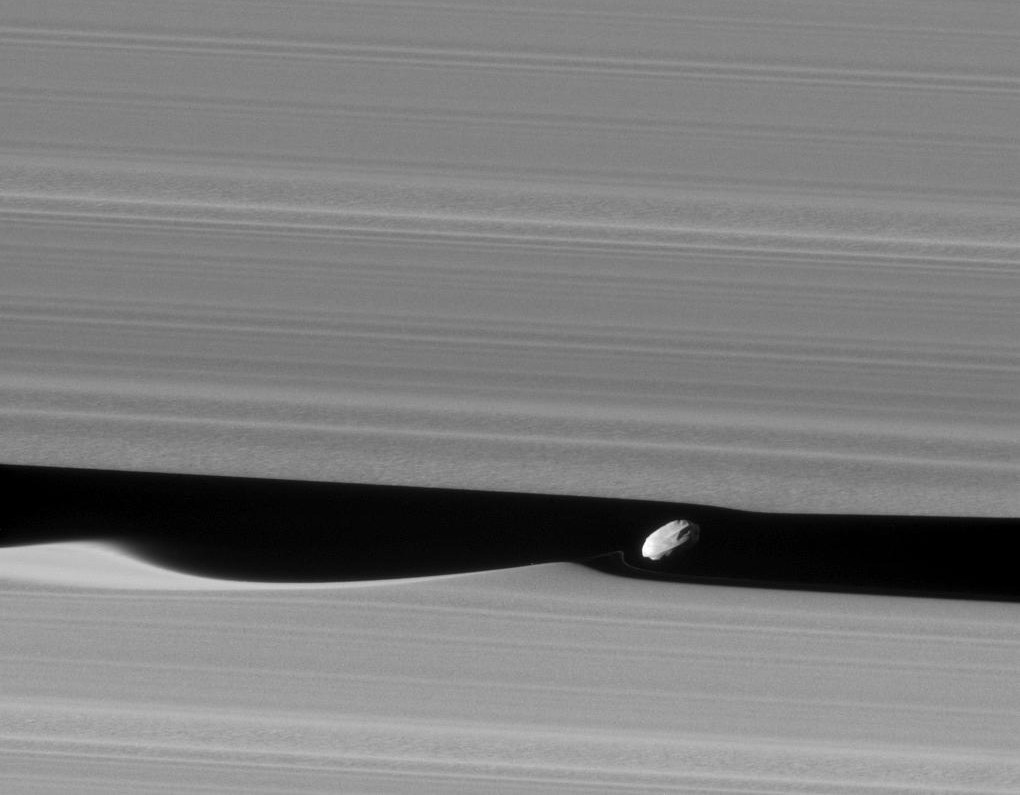

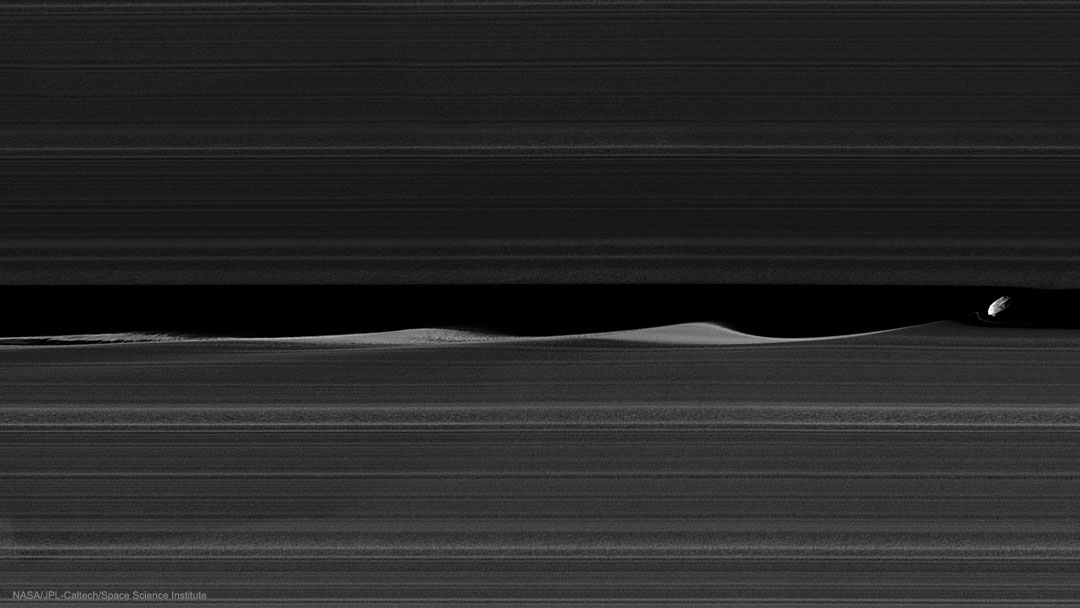

Was geschieht hier mit den Saturnringen? Nicht viel. Nur ein kleiner Mond schlägt Wellen. Der Mond ist der 8 km große Daphnis. Er schlägt mit seiner Gravitation Wellen in der Keeler-Teilung der Saturnringe, während er auf- und abhüpft: hinein und hinaus.

Das Bild ist die Weitwinkelversion einer früheren Aufnahme. Es wurde letzten Monat von der Roboterraumsonde Cassini bei einer ihrer aktuellen großen Schlussrunden fotografiert. Daphnis ist ganz rechts. Er bildet Dünen, die wahrscheinlich aus angehäuften Ringteilchen bestehen.

Daphnis wurde 2005 auf Bildern von Cassini entdeckt. 2009 war auf Saturn Tag- und Nachtgleiche. Die Ringebene zeigte direkt zur Sonne. So sah man, dass der Mond so hohe Hügel aus Ringteilchen anhäufte, dass sie deutliche Schatten warfen.