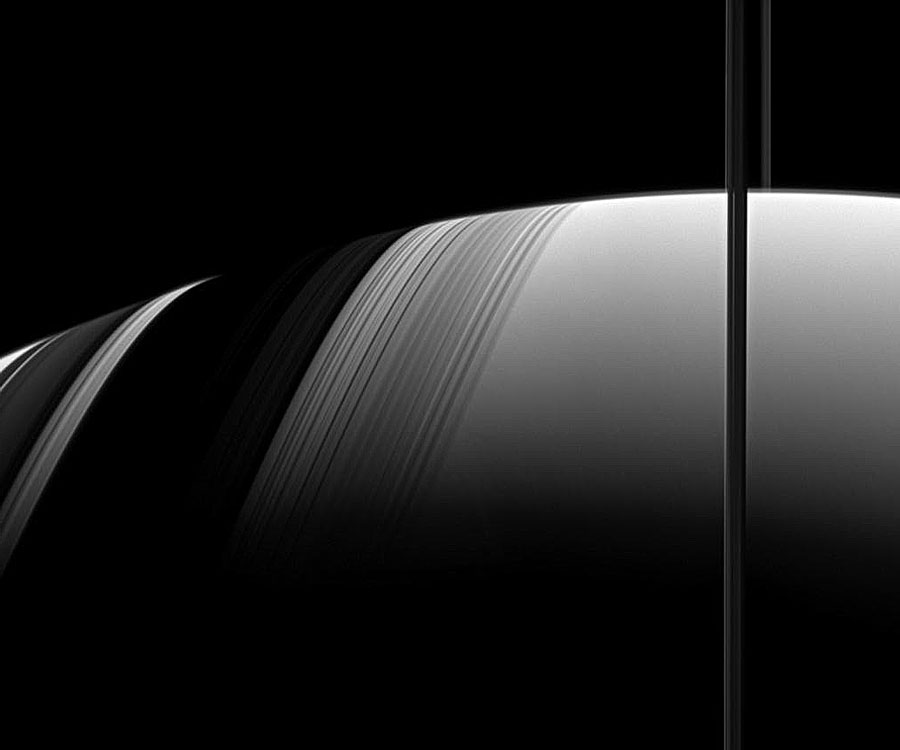

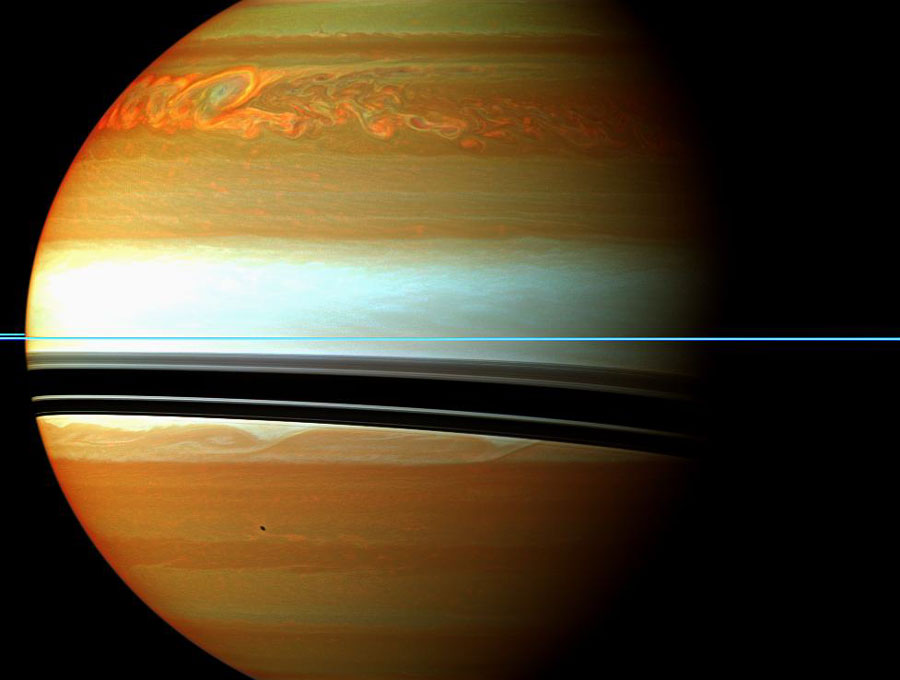

Bildcredit: Cassini-Bildgebungsteam, SSI, JPL, ESA, NASA

Es ist eines der größten und langlebigsten Sturmsysteme, die je in unserem Sonnensystem beobachtet wurden. Die oben gezeigte Wolkenformation auf der Nordhalbkugel von Saturn war Ende letzten Jahres erstmals zu sehen.

Schon zu Beginn war sie größer als die Erde und breitete sich bald über den ganzen Planeten aus. Der Sturm wurde nicht nur von der Erde aus beobachtet, sondern auch aus der Nähe, und zwar von der Roboter-Raumsonde Cassini, die derzeit um Saturn kreist.

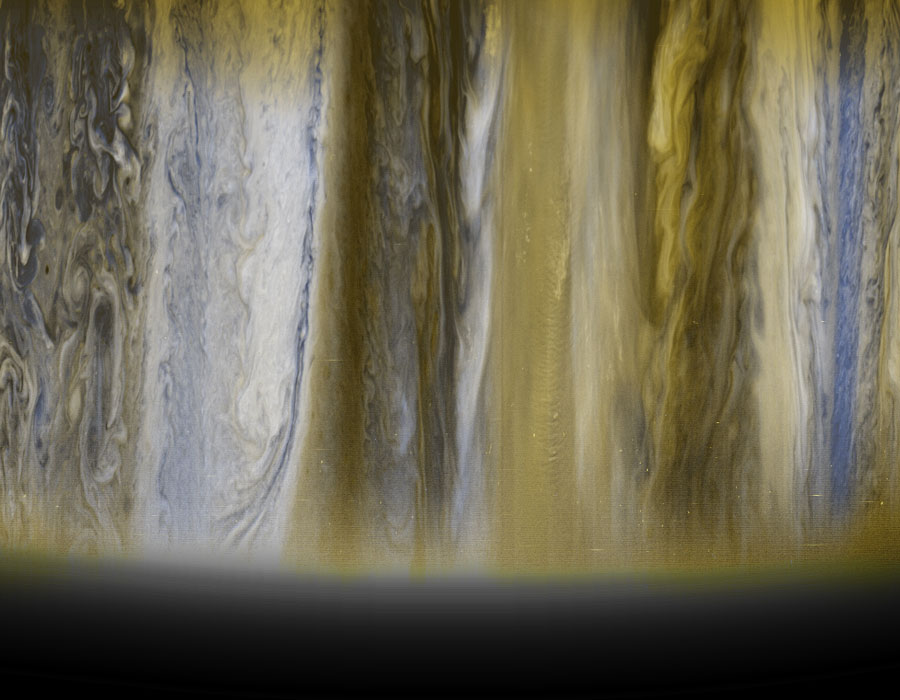

Das Falschfarben-Infrarotbild vom Februar zeigt orangefarbene Wolken, die tief in der Atmosphäre liegen. Helle Farben zeigen höher liegende Wolken. Die Saturnringe verlaufen als blaue, waagrechte Linie mitten durchs Bild, sie sind fast von der Kante zu sehen. Die Sonne leuchtet von links oben außerhalb des Bildes. Sie wirft gebogene, dunkle Schatten der Ringe auf die Wolkenoberflächen.

Der heftige Sturm ist eine Quelle von Radiorauschen. Es stammt von Gewittern und könnte mit jahreszeitlichen Veränderungen einhergehen, da im Norden Saturns langsam der Frühling beginnt.