Bildcredit und Bildrechte: Steve Milne, Barry Wilson – Bearbeitung: Steve Milne

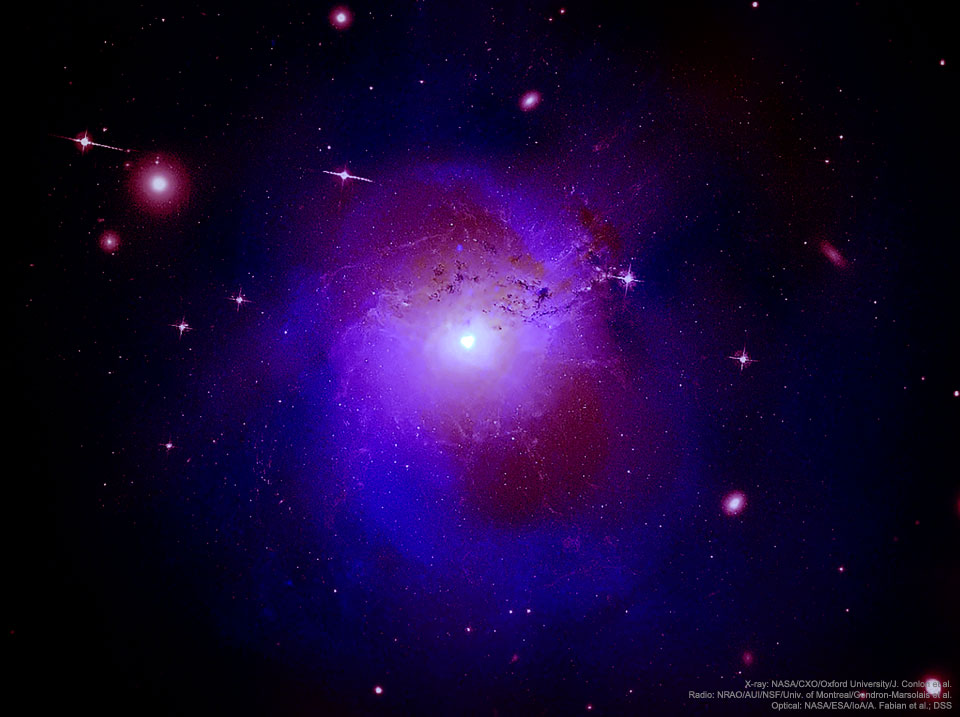

Beschreibung: NGC 1333 ist im sichtbaren Licht ein Reflexionsnebel mit überwiegend bläulichen Farbtönen, diese sind charakteristisch für Sternenlicht, das von interstellarem Staub reflektiert wird. Er liegt an die 1000 Lichtjahre entfernt im heroischen Sternbild Perseus, am Rand einer großen, Sterne bildenden Molekülwolke.

Diese beeindruckende Nahaufnahme umfasst am Himmel ungefähr zwei Vollmonde, das entspricht in der geschätzten Entfernung von NGC 1333 etwas mehr als 15 Lichtjahren. Sie zeigt Details der staubhaltigen Region, aber auch die verräterischen Hinweise der kontrastreichen roten Emissionen von Herbig-Haro-Objekten – sie stammen von Strahlen und komprimiertem leuchtendem Gas um jüngst entstandene Sterne.

NGC 1333 enthält Hunderte Sterne, die weniger als eine Million Jahre alt sind, und von denen die meisten durch den allgegenwärtigen Sternstaub noch vor optischen Teleskopen verborgen sind. Die chaotische Umgebung könnte ähnlich sein wie jene, in der vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren unsere Sonne entstand.