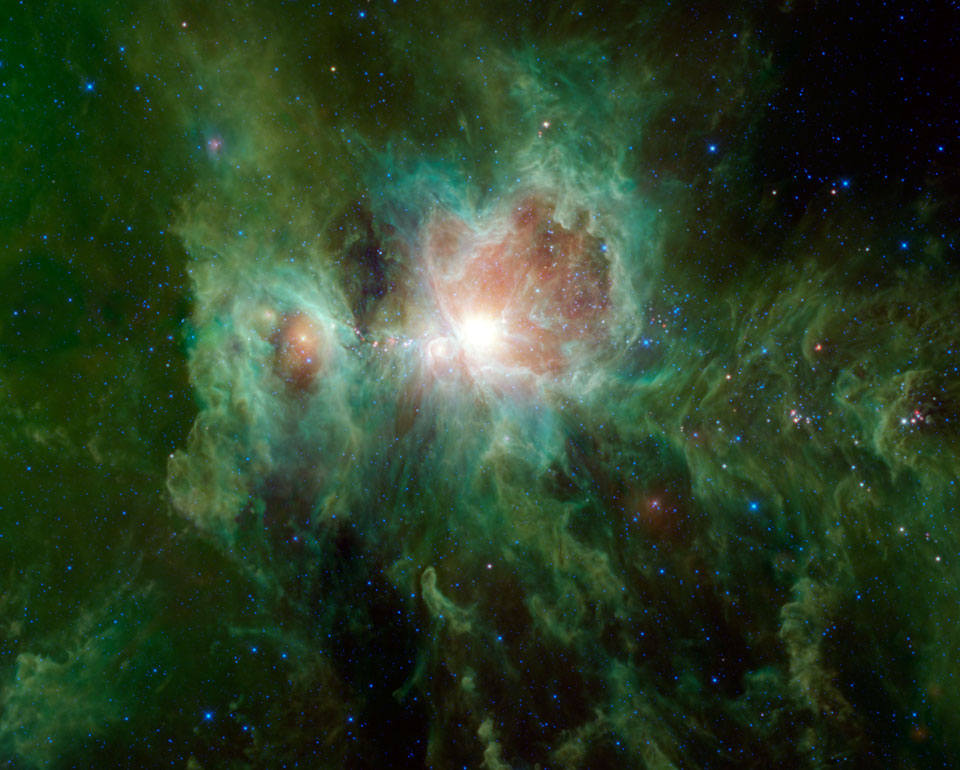

Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, UCLA

Der große Nebel im Orion ist ein faszinierender Ort. Mit bloßem Auge erscheint er als kleiner, verschwommener Fleck im Sternbild Orion.

Dieses Bild ist ein Falschfarbenkomposit. Es wurde mit dem WISE-Observatorium in der Erdumlaufbahn in vier Farben des infraroten Lichts aufgenommen. Der Orionnebel wird hier als betriebsamer Ort mit kürzlich entstandenen Sternen, heißem Gas und dunklem Staub gezeigt.

Die Energie für einen Großteil des Orionnebels (M42) liefern die Sterne im Trapez-Sternhaufen. Auf diesem Weitwinkelbild ist er in der Mitte zu sehen. Die hellen Sterne sind von einem unheimlichen grünen Leuchten umgeben. Es ist ihr eigenes Sternenlicht, das von komplexen Staubfasern reflektiert wird, die einen Großteil der Region bedecken.

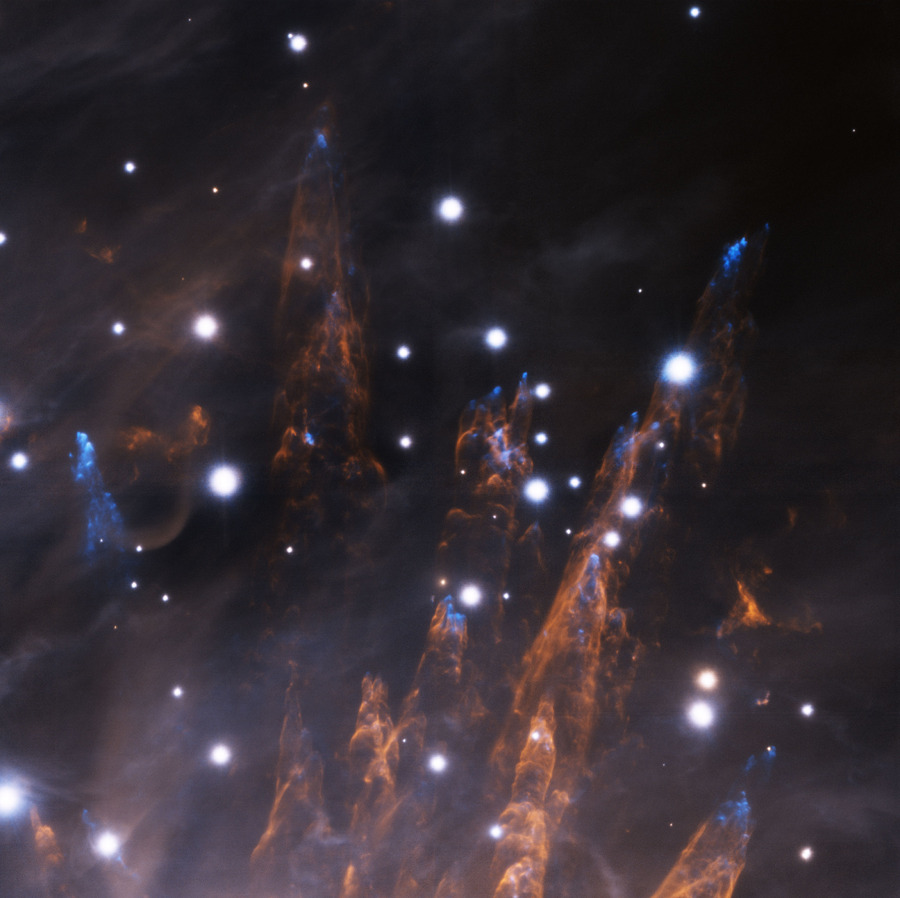

Zum Wolkenkomplex um den Orionnebel gehört auch der Pferdekopfnebel. Die Molekülwolken werden in den nächsten 100.000 Jahren langsam verdampfen.