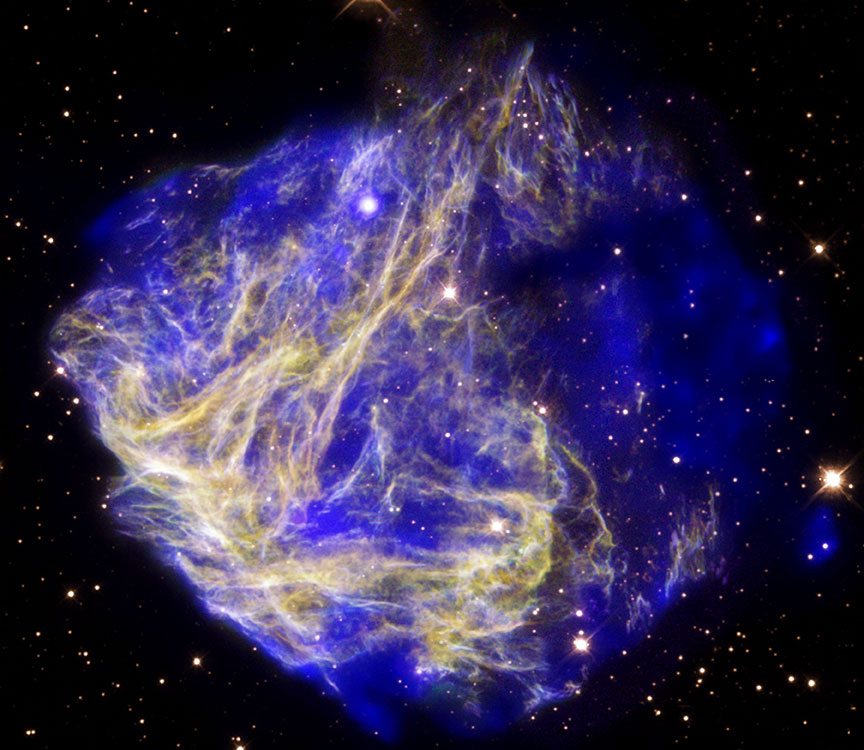

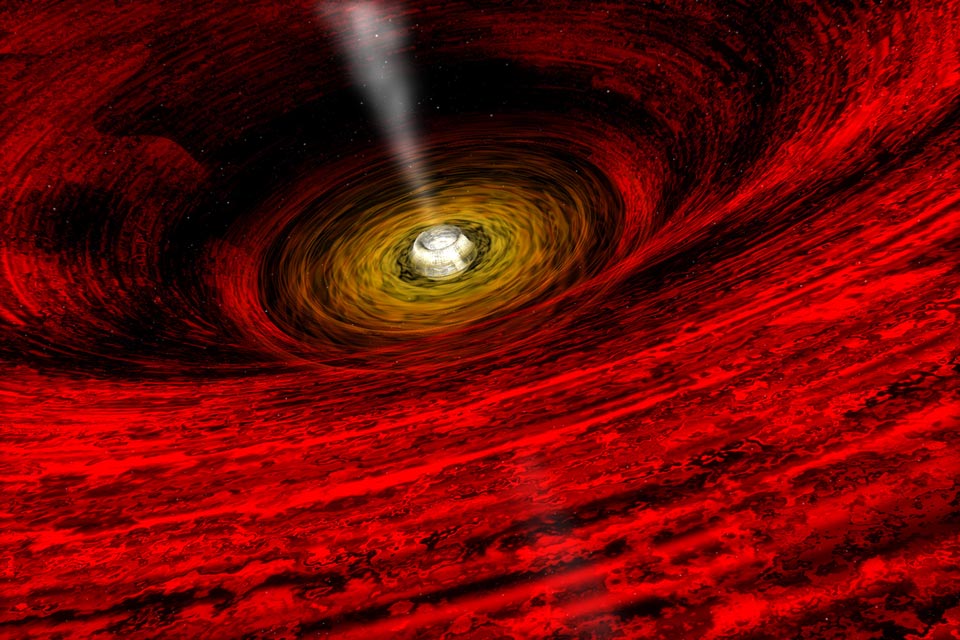

Illustrationscredit: April Hobart, CXC

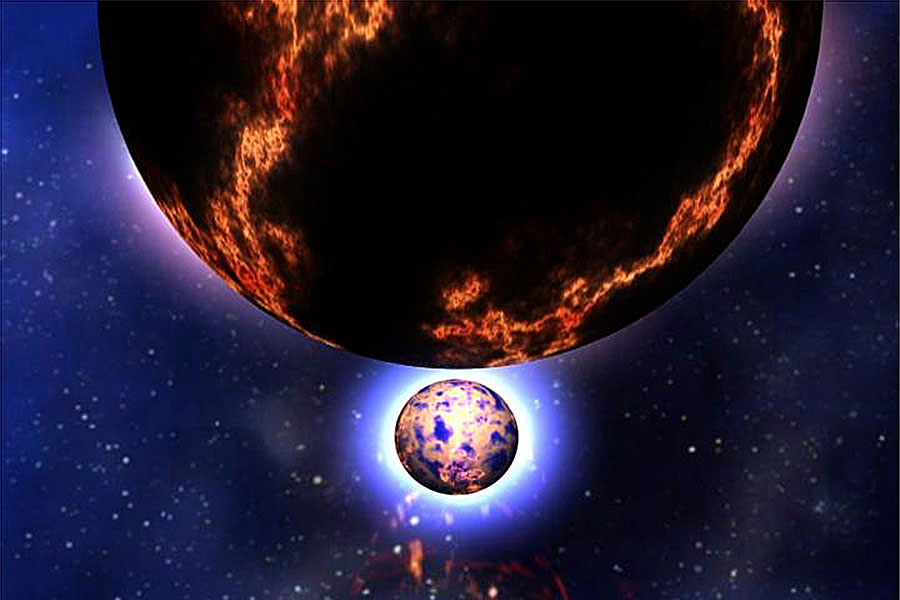

Mitten in einem Strudelbecken aus heißem Gas sitzt wahrscheinlich ein Ungeheuer, das noch nie direkt zu sehen war: ein Schwarzes Loch. Wenn man das helle Licht untersucht, das vom wirbelnden Gas abgestrahlt wird, bietet das häufig nicht nur Hinweise auf ein Schwarzen Lochs, sondern auch auf seine wahrscheinlichen Eigenschaften.

Man fand heraus, dass das Gas um beispielsweise GRO J1655-40 ungewöhnlich flackert. 450 Mal pro Sekunde flackert dieses Gas. Eine frühere Abschätzung der Masse des Objekts im Zentrum ergab sieben Sonnenmassen. Daher kann die Frequenz des schnellen Flackerns durch ein Schwarzes Loch erklärt werden, das sehr schnell rotiert.

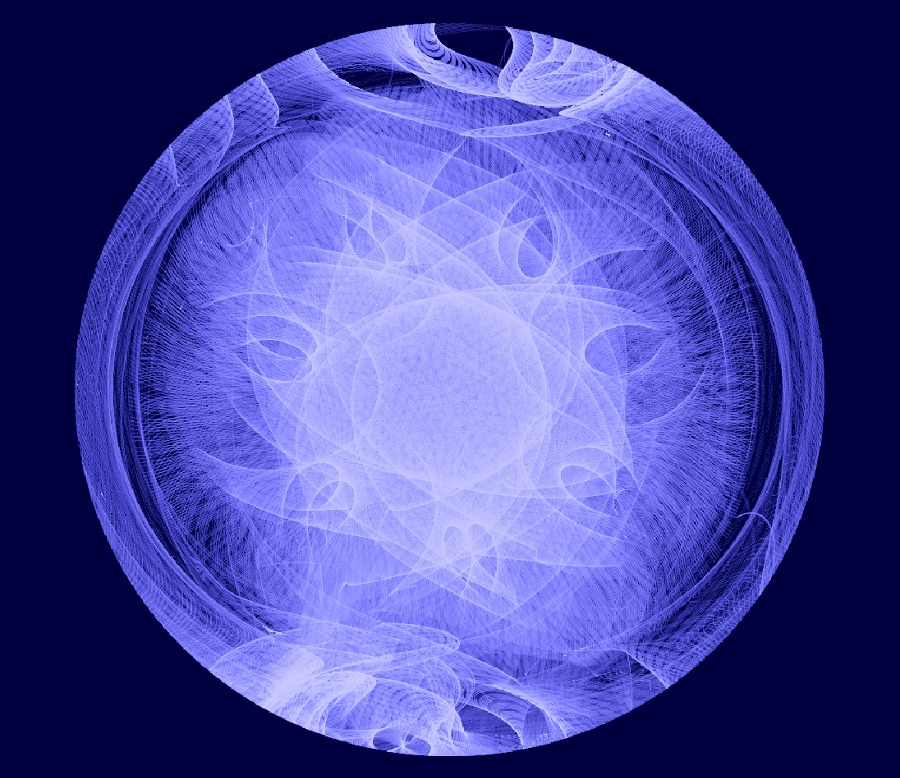

Welche physikalischen Mechanismen das Flackern und eine langsamere quasiperiodische Schwingung in Akkretionsscheiben um Schwarze Löcher und Neutronensterne verursacht, wird noch erforscht.