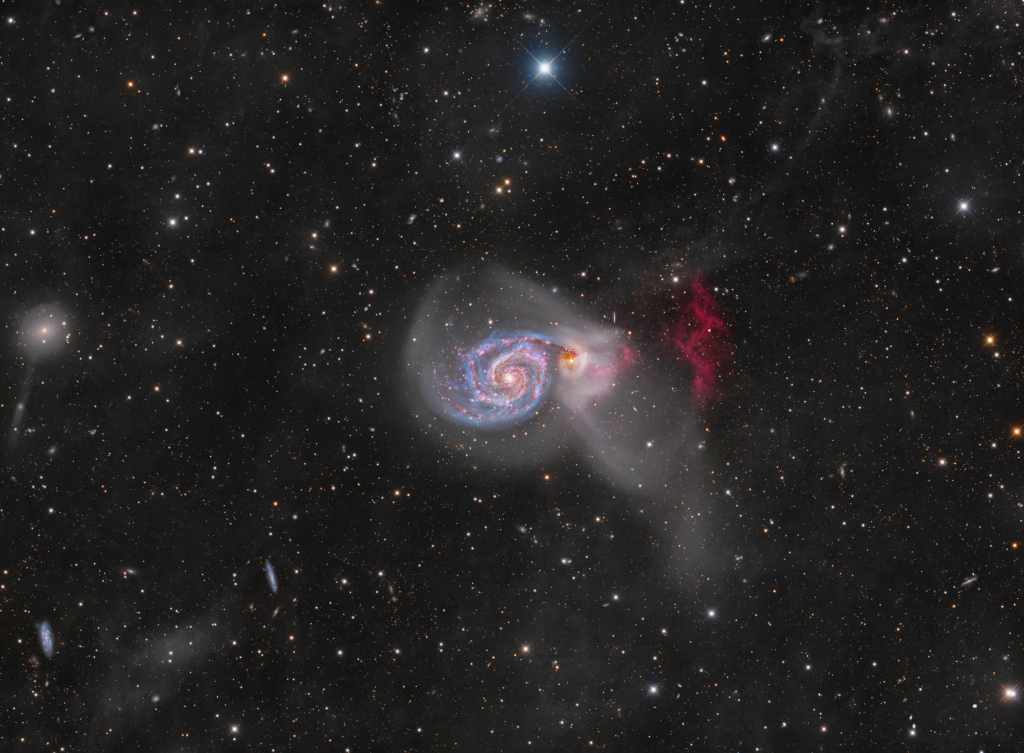

Bildcredit: CTIO, NOIRLab, DOE, NSF, AURA; Bearbeitung: T. A. Rector (U. Alaska Anchorage/NOIRLab), D. de Martin und M. Zamani (NOIRLab)

Die wunderschöne und helle Spiralgalaxie M83 ist etwa zwölf Millionen Lichtjahre entfernt. Sie liegt nahe der südöstlichen Spitze des sehr langen Sternbilds Wasserschlange (Hydra).

Markante Spiralarme werden von dunklen Staubbahnen und blauen Sternhaufen durchzogen. Sie geben der Galaxie ihren umgangssprachlichen Namen „Das Südliche Windrad“. Doch die rötlichen Sternentstehungsregionen, die in diesem kosmischen Windrad verteilt sind, haben zu einem weiteren Spitznamen geführt: Tausend-Rubine-Galaxie.

Mit einem Durchmesser von nur 40.000 Lichtjahren ist M83 kleiner als die Milchstraße. Sie gehört zu einer Galaxiengruppe, zu der auch die aktive Galaxie Centaurus A gezählt wird. Tatsächlich ist der Kern von M83 selbst im Röntgenbereich hell. Er hat eine hohe Konzentration an Neutronensternen und Schwarzen Löchern, die von einer intensiven Phase der Sternentstehung übrig geblieben sind.

Das scharfe Farbbild zeigt auch zackige Vordergrund-Sterne der Milchstraße und ferne Galaxien im Hintergrund. Die Bilddaten wurden mit der Dark Energy Camera und dem Blanco 4-Meter-Teleskop am Cerro Tololo Inter-American Observatory aufgenommen.