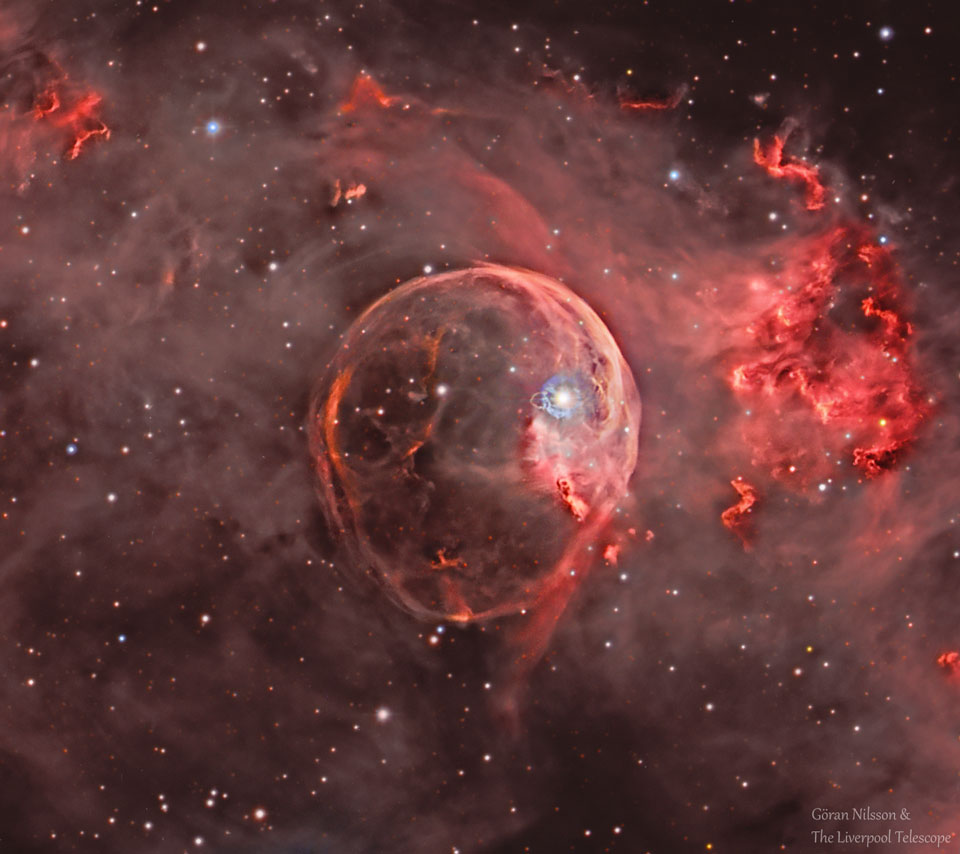

Bildcredit: Göran Nilsson und The Liverpool Telescope

Beschreibung: Es heißt Blase gegen Wolke. NGC 7635, der Blasennebel, wird vom Sternenwind des massereichen Sterns BD+602522 ausgestoßen, dieser ist im Nebel rechts in Blau zu sehen. Nebenan lebt jedoch eine riesige Molekülwolke, die ganz rechts in Rot abgebildet ist. An diesem Ort im Weltraum trifft eine unaufhaltsame Kraft auf interessante Art und Weise auf ein unbewegliches Objekt.

Die Wolke könnte die Ausdehnung des Blasengases umfassen, wird jedoch von der heißen Strahlung des Zentralsterns der Blase vernichtet. Die Strahlung heizt dichte Regionen in der Molekülwolke auf und bringt sie zum Leuchten. Der hier abgebildete Blasennebel ist etwa 10 Lichtjahre groß und Teil eines viel größeren Komplexes aus Sternen und Hüllen. Mit einem kleinen Teleskop ist der Blasennebel im Sternbild der Königin von Aithiopia (Kassiopeia) zu sehen.