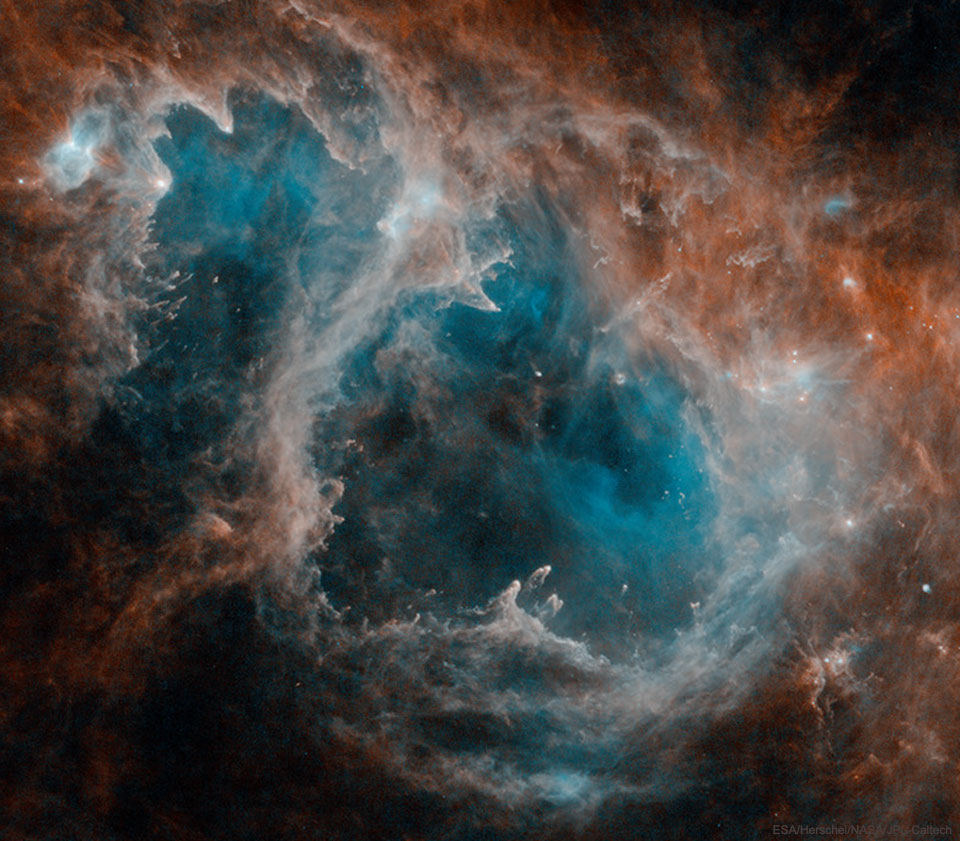

Bildcredit und Lizenz: ESA, Weltraumteleskop Herschel, NASA, JPL-Caltech

In der Seele der Königin von Aithiopia entstehen Sterne. Genauer gesagt liegt im Sternbild Kassiopeia eine große Region mit Sternbildung. Sie wird Seelennebel genannt. In der griechischen Mythologie ist sie die eitle Gattin eines Königs, der vor langer Zeit die Länder am oberen Nil regierte.

Im Seelennebel befinden sich mehrere offene Sternhaufen. Auch eine große Radioquelle befindet sich im Nebel. Sie ist als W5 bekannt. Riesige hohle Blasen wurden von den Winden junger, massereicher Sterne geformt.

Der Seelennebel ist etwa 6500 Lichtjahre entfernt und ungefähr 100 Lichtjahre groß. Meist wird er zusammen mit seinem himmlischen Nachbarn abgebildet. Es ist der Herznebel (IC 1805). Letzten Monat nahm das Weltraumteleskop Herschel dieses detailreiche Bild in mehreren Spektralbereichen von Infrarot auf.