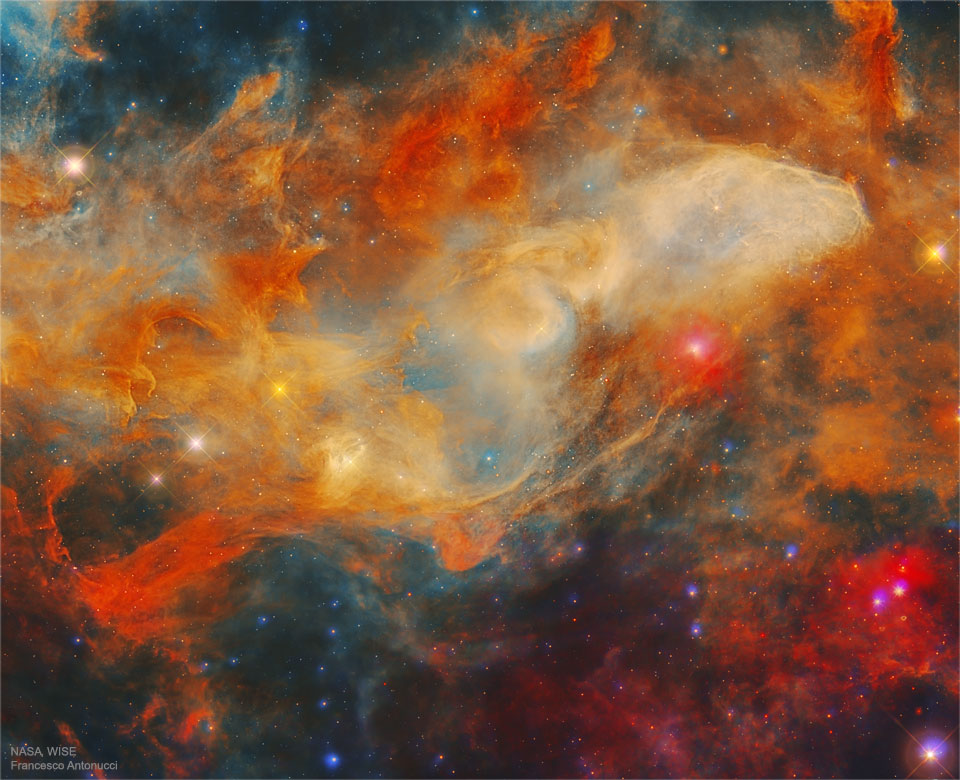

Bildcredit: WISE, IRSA, NASA; Bearbeitung und Bildrechte: Francesco Antonucci

Beschreibung: Ist das wirklich der berühmte Sternhaufen der Plejaden? Die Plejaden sind für ihre markanten blauen Sterne bekannt, hier sind sie in Infrarotlicht abgebildet, wo der umgebende Staub die Sterne überstrahlt. Drei Infrarotfarben wurden in sichtbaren Farben abgebildet (R=24, G=12, B=4,6 Mikrometer).

Die Ausgangsbilder wurden mit der NASA-Raumsonde Wide Field Infrared Survey Explorer (WISE) im Erdorbit abgebildet. Die Plejaden sind als M45 katalogisiert und werden „Die sieben Schwestern“ genannt. Der Sternhaufen liegt in einer zufällig vorbeiziehenden Staubwolke. Das Licht und die Winde der massereichen Plejadensterne stoßen bevorzugt kleinere Staubteilchen ab, wodurch der Staub – wie man sieht – in Fasern geschichtet wird. Dieses Bild umfasst etwa 20 Lichtjahre in der Entfernung der Plejaden, die ungefähr 450 Lichtjahre entfernt im Sternbild Stier (Taurus) liegen.