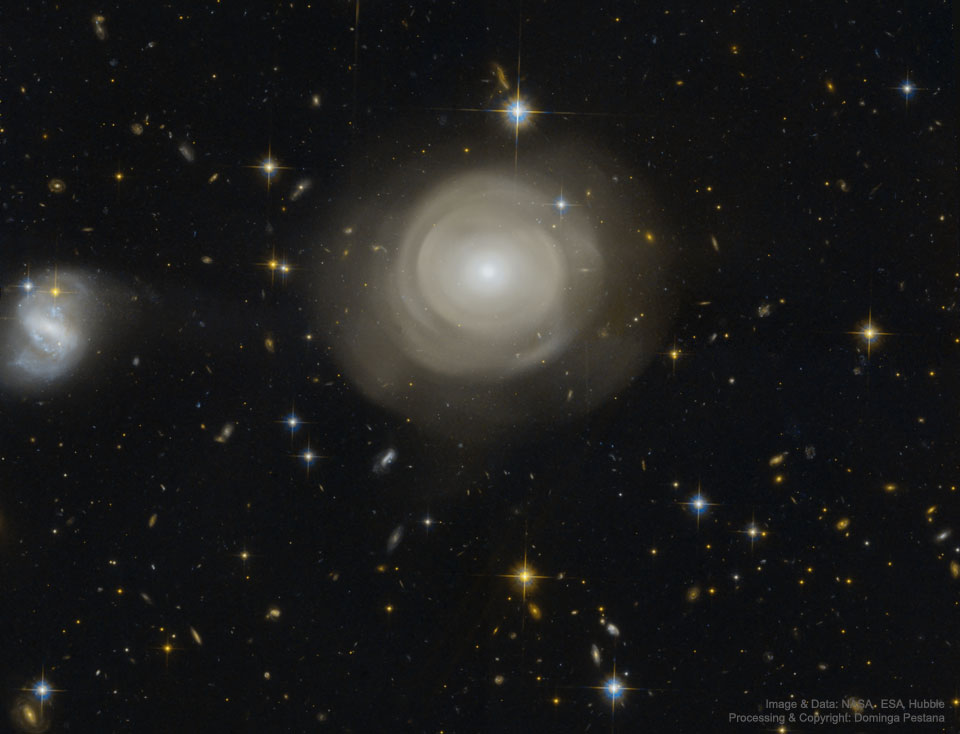

Beschreibung: M100 ist majestätisch in einem wahrhaft kosmischen Maßstab. Sie ist eine große, prächtige Galaxie mit mehr als 100 Milliarden Sternen und zwei klar definierten, symmetrischen Spiralarmen. Insgesamt ist sie unserer Galaxis, der Milchstraße, sehr ähnlich.

M100 (auch NGC 4321) ist eines der hellsten Mitglieder des Virgo-Galaxienhaufens, sie liegt 56 Millionen Lichtjahre entfernt im Sternbild Haar der Berenike (Coma Berenices). Dieses Bild des Weltraumteleskops Hubble von M100 wurde mit der Wide Field Camera 3 fotografiert, es betont helle blaue Sternhaufen und komplexe, verschachtelte Staubbahnen, beide sind Merkmale dieser Galaxienklasse. Untersuchungen veränderlicher Sterne in M100 spielten eine wichtige Rolle bei der Ermittlung von Größe und Alter des Universums.