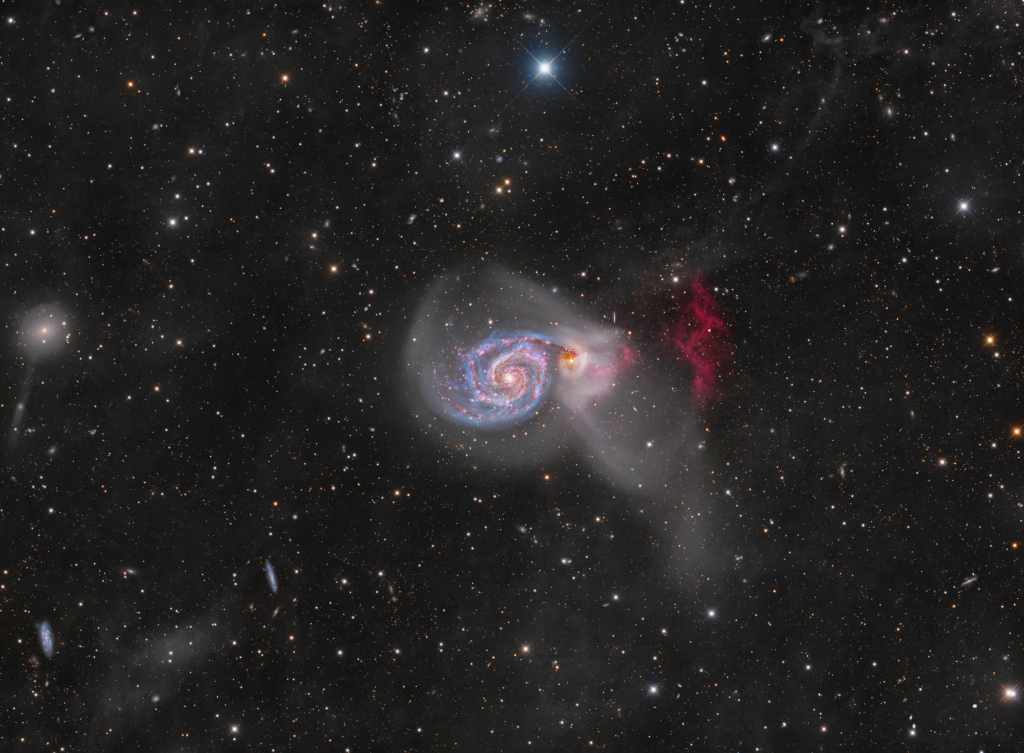

Bildcredit und Bildrechte: Alex Rodriguez

Halloween (der Abend vor Allerheiligen) ist ein besonderer astronomischer Tag. Spukhafte Schatten lauern scheinbar am Himmel des Planeten Erde. Mitten in dieser Teleskopsicht im Sternbild Kassiopeia leuchten die zurückgefegten interstellaren Wolken IC 59 (links) und IC 63. Sie wirken geisterhaft in einem kosmischen Maßstab.

Die Wolken sind etwa 600 Lichtjahre entfernt. Natürlich sind es keine Geister. Sie verschwinden langsam unter dem Einfluss der energiereichen Strahlung, die der heiße, leuchtstarke Stern Gamma Cas verströmt. Er ist der hellste bläuliche Stern im Bild. Physisch ist er nur 3 bis 4 Lichtjahre vom Nebel entfernt.

IC 63 ist etwas näher an Gamma Cas. Er leuchtet im roten H-alpha-Licht, das abgestrahlt wird, wenn Wasserstoffatome mit Elektronen rekombinieren, nachdem sie von der ultravioletten Strahlung des heißen Sterns ionisiert wurden. IC 59 ist weiter vom Stern entfernt. Er strahlt ebenfalls H-alpha-Emissionen ab. Beide Nebel leuchten auch im charakteristischen blauen Ton von Staub, der Sternenlicht reflektiert.

Das Bildfeld ist etwa 2 Grad breit. In der geschätzten Distanz der interstellaren Erscheinung sind das 20 Lichtjahre.