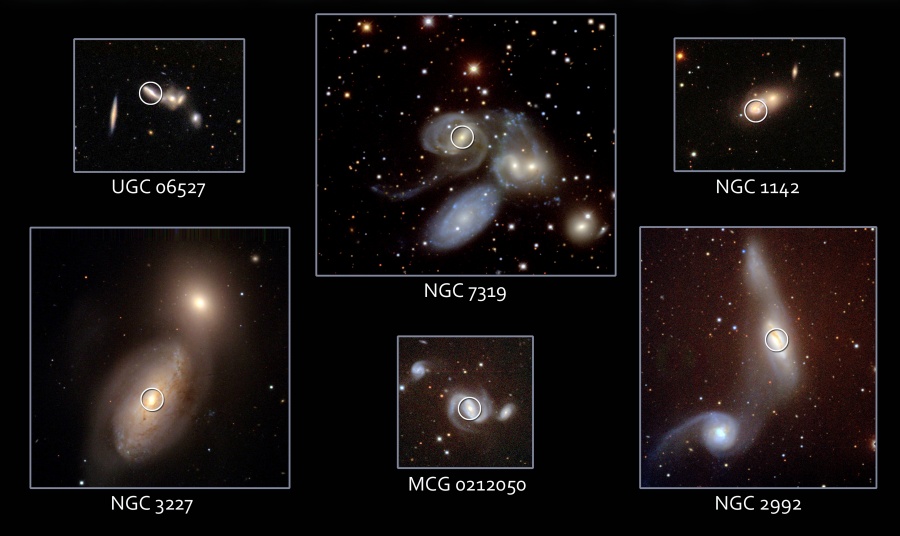

Credit und Bildrechte: CAHA, Fundación Descubre, DSA, OAUV, Vicent Peris (OAUV / PixInsight), Jack Harvey (SSRO), Steven Mazlin (SSRO), Carlos Sonnenstein (Valkanik), Juan Conejero (PixInsight).

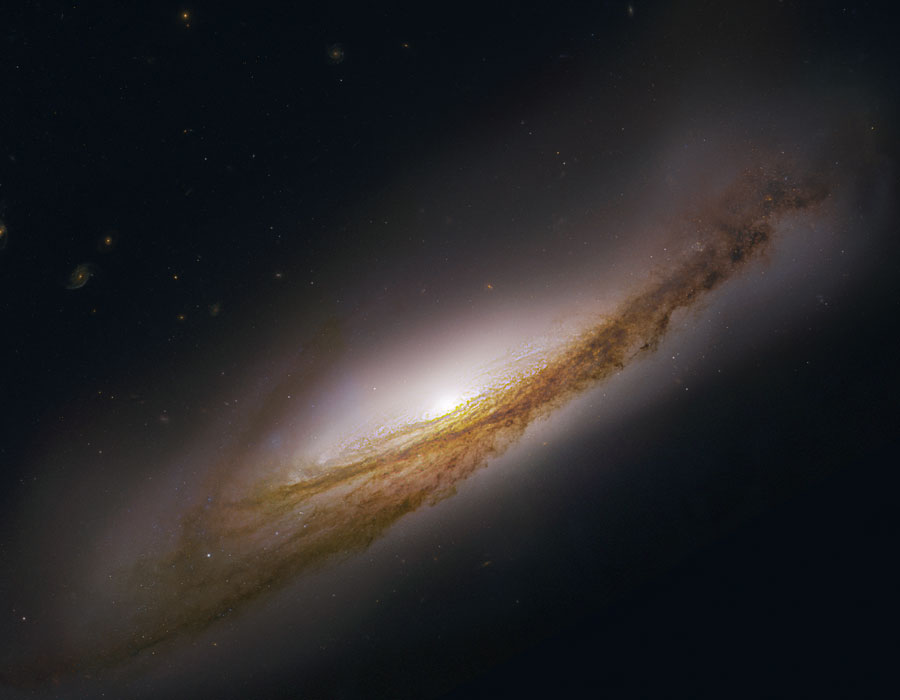

Beschreibung: M51 ist vielleicht der Prototyp eines Spiralnebels. Die große Galaxie hat einen Durchmesser von mehr als 60.000 Lichtjahren und eine klar erkennbare Spiralstruktur. M51 ist auch als NGC 5194 katalogisiert und Teil eines bekannten, miteinander wechselwirkenden Galaxienpaares. Ihre Spiralarme und Staubbahnen reichen eindeutig über die Begleitgalaxie NGC 5195 (oben).

Dieses dramatisch bearbeitete Farbkomposit kombiniert M51-Bilddaten des 1,2-Meter-Teleskops am Calar-Alto-Observatorium. Die Daten enthalten lange Belichtungen mit einem Schmalband-H-alpha-Wasserstofffilter, der die Strahlung von atomarem Wasserstoff aufzeichnet. Rötliche Gebiete von Wasserstoffstrahlung, die als HII-Regionen bezeichnet werden, sind Bereiche mit intensiver Sternbildung, die hauptsächlich in den hellen Spiralarmen von M51 zu finden sind.

Dieses faszinierende Komposit zeigt auch rote Gebilde von Wasserstoffemissionen in den zarten Strukturen, die sogar über NGC 5195 bis zum oberen Bildrand reichen.