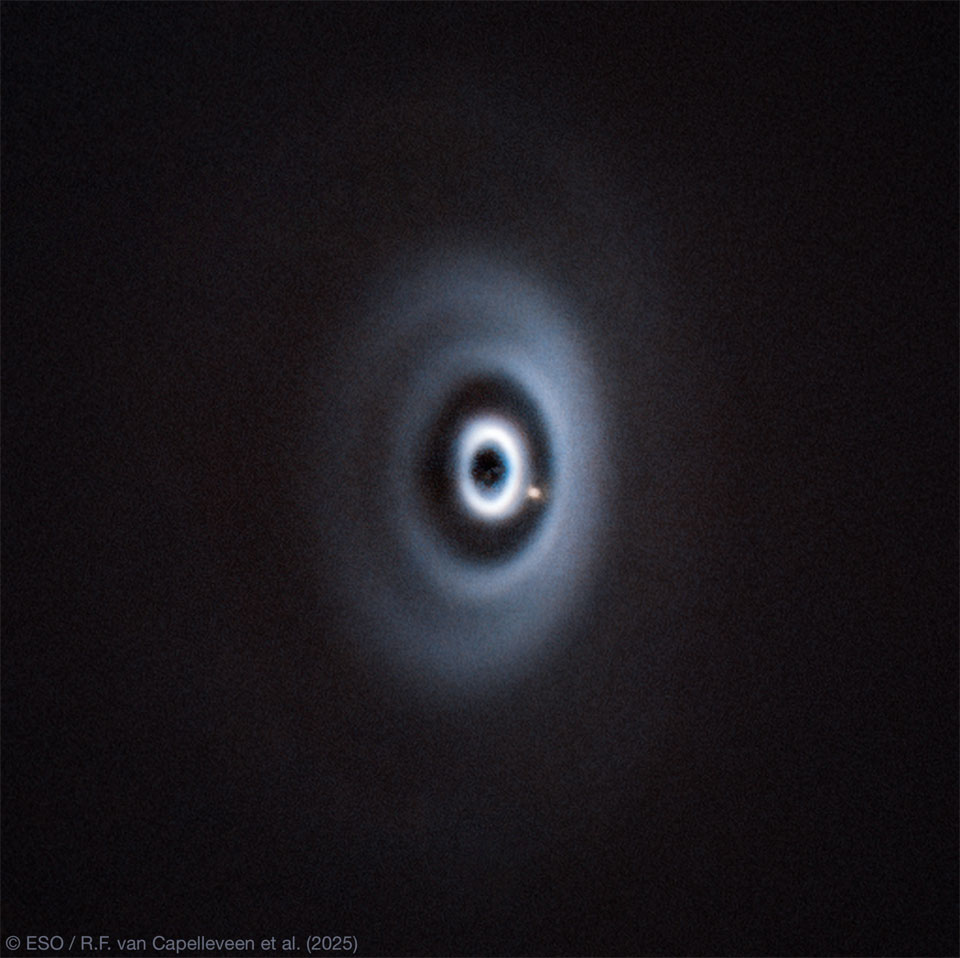

Bildcredit: ESO, VLT, SPHERE; Bearbeitung und Bildrechte: ESO, Richelle van Capelleveen (Leiden Obs.) et al.; Text: Ogetay Kayali (MTU)

Der gelbe Punkt – was ist das? Ein junger Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Dieses Bild des Very Large Telescope in Chile zeigt überraschenderweise eine ferne Szene, die stark an die Entstehung unseres Sonnensystems erinnert, vor etwa 4,5 Milliarden Jahren. Wir können zwar nicht in die Vergangenheit blicken, um die Entstehung der Erde direkt zu sehen. Doch mit Teleskopen beobachten wir, wie sich ähnliche Prozesse bei fernen Sternen entwickeln.

Mitten im Bild ist ein junger sonnenähnlicher Stern. Er ist hinter einem Koronagrafen verborgen, der seinen hellen Glanz abdeckt. Um den Stern kreist eine helle, staubige protoplanetare Scheibe. Sie enthält das Rohmaterial für Planeten. Spalte und konzentrische Ringe markieren den Orbit, wo eine neu entstandene Welt mit ihrer Gravitation Gas und Staub ansammelt. Auf ihrer Bahn um den Stern räumt sie den Weg frei.

Forschende der Astronomie bildeten zwar auch schon früher Planeten ab, die in Scheiben gebettet sind. Doch diese Beobachtung ist die allererste eines Exoplaneten, der aktiv eine Lücke in eine Scheibe rammt. Es ist der früheste direkte Blick auf aktive planetare Bildhauerei.