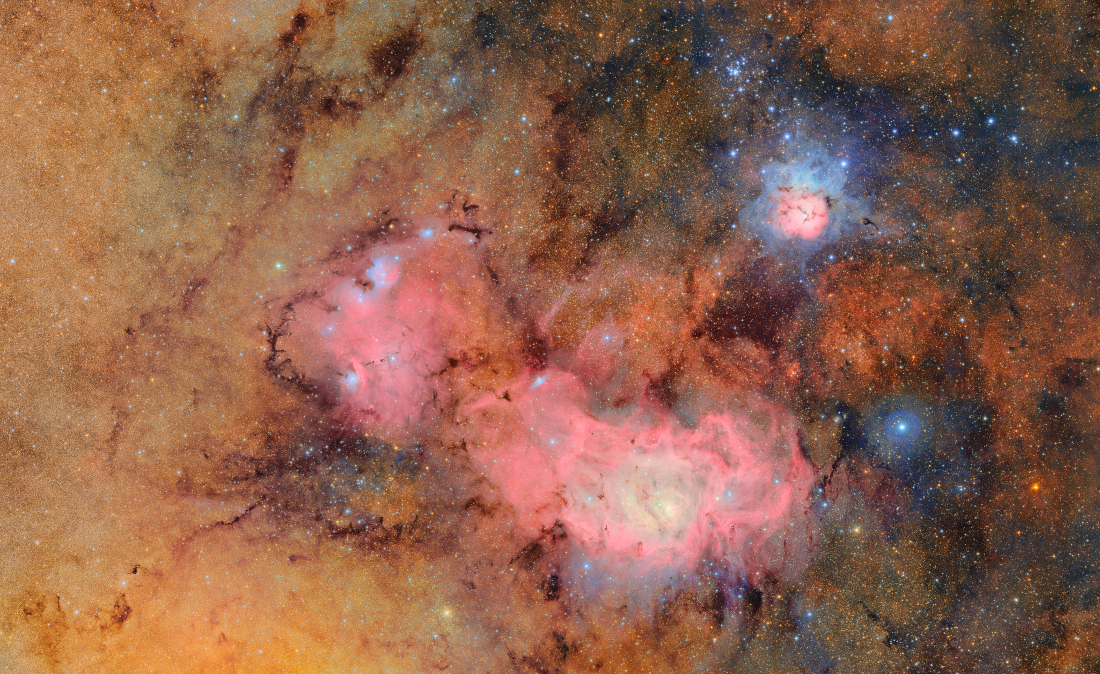

Bildcredit und Bildrechte: Daniel Stern

Der Pferdekopfnebel ist einer der berühmtesten Nebel am Nachthimmel. Er ragt als dunkler Schatten in den rötlichen Emissionsnebel hinein, der am rechten Bildrand leuchtet. Die Struktur des Pferdekopfes ist dunkel. Sie ist eine undurchsichtige Staubwolke, die vor dem hellen Emissionsnebel liegt.

Wie Wolken in der Erdatmosphäre nahm auch diese Wolke zufällig eine erkennbare Form an. Im Lauf von vielen tausend Jahren verändern die Bewegungen im Inneren der Wolke sicherlich ihr Erscheinungsbild. Die rötliche Farbe des Emissionsnebels entsteht, wenn sich die Elektronen und Protonen im Nebel zu Wasserstoffatomen rekombinieren.

Auf der linken Seite des Bildes liegt der orange gefärbte Flammennebel mit seinen zarten Fasern aus dunklem Staub.