Bildcredit und Bildrechte: Julien Cadena und Mickael Coulon; Text: Natalia Lewandowska (SUNY Oswego)

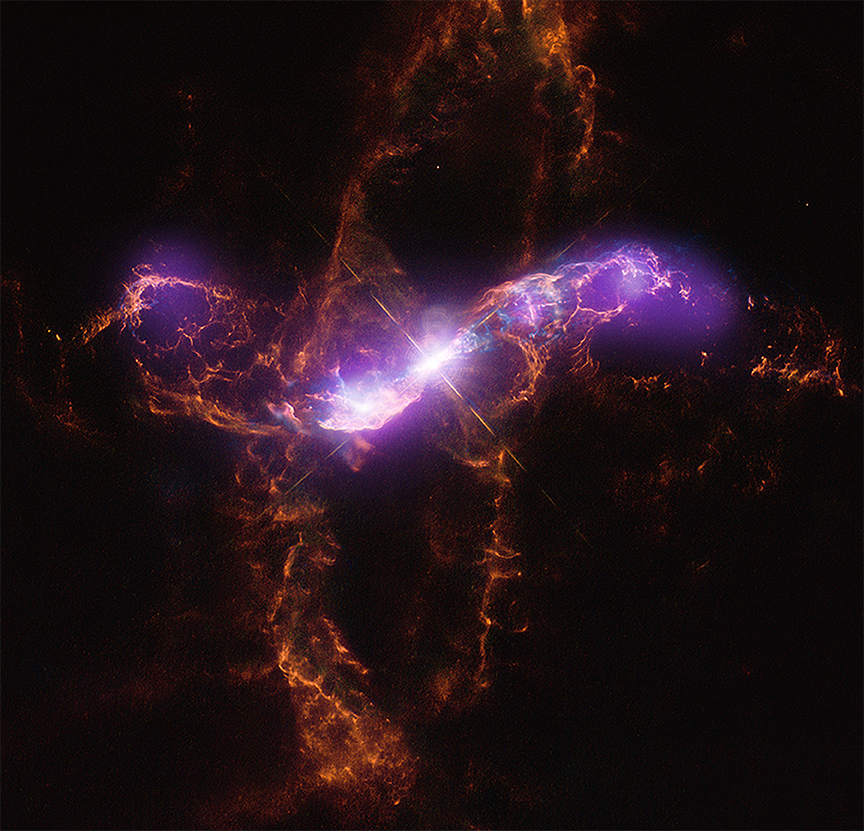

Heckathorn-Fesen-Gull 1 (HFG1) und Abell 6 sind planetarische Nebel. Sie liegen im Sternbild Kassiopeia. Diese Nebel sind die Überreste von der Schlussphase eines Sterns mit mittlerer Masse wie unsere Sonne. Trotz ihrer Form haben planetarische Nebel nichts mit echten Planeten gemeinsam.

HFG1 ist links unten im Bild. Der Nebel wurde von V664 Cas erzeugt. Er ist ein Doppelsternsystem, das aus einem Weißen Zwergstern und einem Roten Riesenstern besteht. Beide Sterne umrunden ihren gemeinsamen Schwerpunkt in etwa einem halben Erdentag. V664 Cas und der Nebel, der ihn umgibt, rasen ungefähr 300 Mal schneller als der schnellste Zug der Erde durchs All. Dabei entsteht eine bläuliche, bogenförmige Stoßwelle. Sie wechselwirkt am stärksten mit dem interstellaren Medium in der Umgebung, wo der Bogen am hellsten leuchtet.

Nach etwa 10.000 Jahren werden planetarische Nebel unsichtbar. Grund dafür ist der Mangel an ultraviolettem Licht, das von den Sternen ausgeht, die den jeweiligen Nebel geschaffen haben. Planetarische Nebel haben oft schöne Formen und Strukturen. Daher sind sie begehrte Motive in der Astrofotografie.