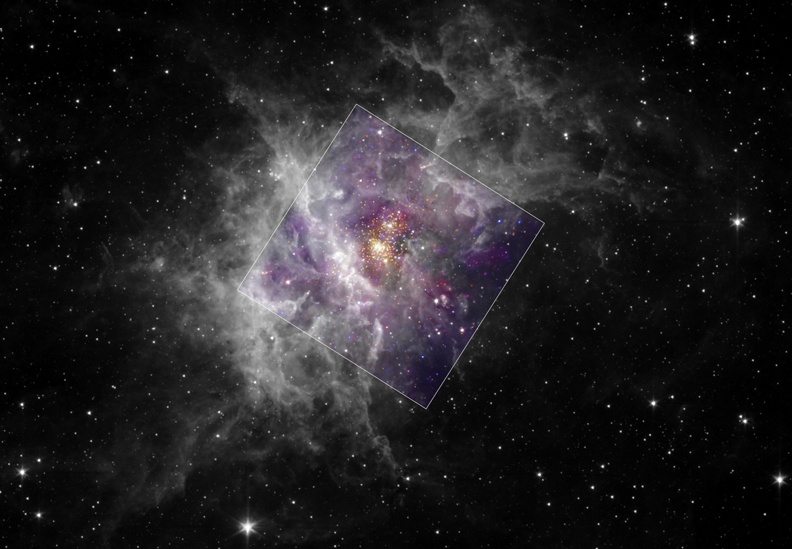

Credit: Röntgenstrahlen: NASA / CXC / R. Tuellmann (Harvard-Smithsonian CfA) et al.; sichtbares Licht: NASA/AURA/STScI

Die nahe Spiralgalaxie M33 ist nur etwa drei Millionen Lichtjahre entfernt. Darin befindet sich das riesige Sternbildungsgebiet NGC 604. Es hat einen Durchmesser von etwa 1300 Lichtjahren. Das ist fast 100-mal die Größe des Orionnebels. Von den Sternbildungsregionen in der Lokalen Gruppe an Galaxien ist NGC 604 die zweitgrößte. Das größte Gebiet ist 30 Doradus, es ist auch als Tarantelnebel bekannt und befindet sich in der Großen Magellanschen Wolke.

Dieses Farbkomposit aus dem Weltraumzeitalter entstand aus Röntgendaten (in blauen Farbtönen) des Weltraumteleskops Chandra und aus Hubble-Daten in sichtbarem Licht. Es zeigt, dass die höhlenartigen Blasen und Hohlräume in NGC 604 mit einem heißen, dünnen Gas gefüllt sind, die Röntgenstrahlen emittieren.

Faszinierend ist, dass NGC 604 selbst durch eine Wand aus relativ kühlem Gas geteilt ist. Messungen zeigen, dass die Materie auf der westlichen (rechten) Seite des Nebels wahrscheinlich durch die energiereichen Winde eines Haufens aus etwa 200 jungen massereichen Sternen auf Röntgenstrahlen-Temperaturen aufgeheizt wird. Auf der östlichen Seite sind die mit Röntgenstrahlen gefüllten Höhlungen anscheinend älter. Naheliegend ist, dass Supernovaexplosionen am Ende der Entwicklung massereicher Sterne zu ihrer Entstehung beigetragen haben.